Chapter 1

Weiterentwicklung des zugrundeliegenden Geschäftsmodells

Kunden erwarten Einfachheit, Transparenz und Schnelligkeit

Digitale Transformation bedeutet im Kern Umformung und Weiterentwicklung des zugrundeliegenden Geschäftsmodells. Genau das erwarten die Kundin und der Kunde auch.

Die Versicherer wissen seit jeher, dass der Privatkunde nur eingeschränkt bereit ist, sich mit Versicherungslösungen eingehend zu befassen. Kaum ein Versicherungsprodukt löst gesteigertes Interesse aus oder bietet gar einen „Besitzanreiz“. Im Gegenteil: Der Kunde erwartet vor allem Einfachheit, Transparenz und Schnelligkeit. Die preisliche Optimierung hat in der Schweiz - anders als in andern Märkten - nur eine untergeordnete Bedeutung. Diese Haltung hat sich besonders in den vergangenen Jahren stärker herausgebildet und ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass andere Industrien bei der Änderung bestehender oder gar der Schaffung neuer Geschäftsmodelle vorangegangen sind. Dadurch haben sie bei den Kundinnen und Kunden Erwartungshaltungen geschaffen, die nun auch die Versicherer erfüllen müssen. Und genau das ist keinesfalls einfach bei Produkten, die einen erhöhten Beratungsaufwand erfordern und deren Vertrieb traditionell personengestützt ist ‒ und das sicher auch in weiten Bereichen noch lange bleiben werden.

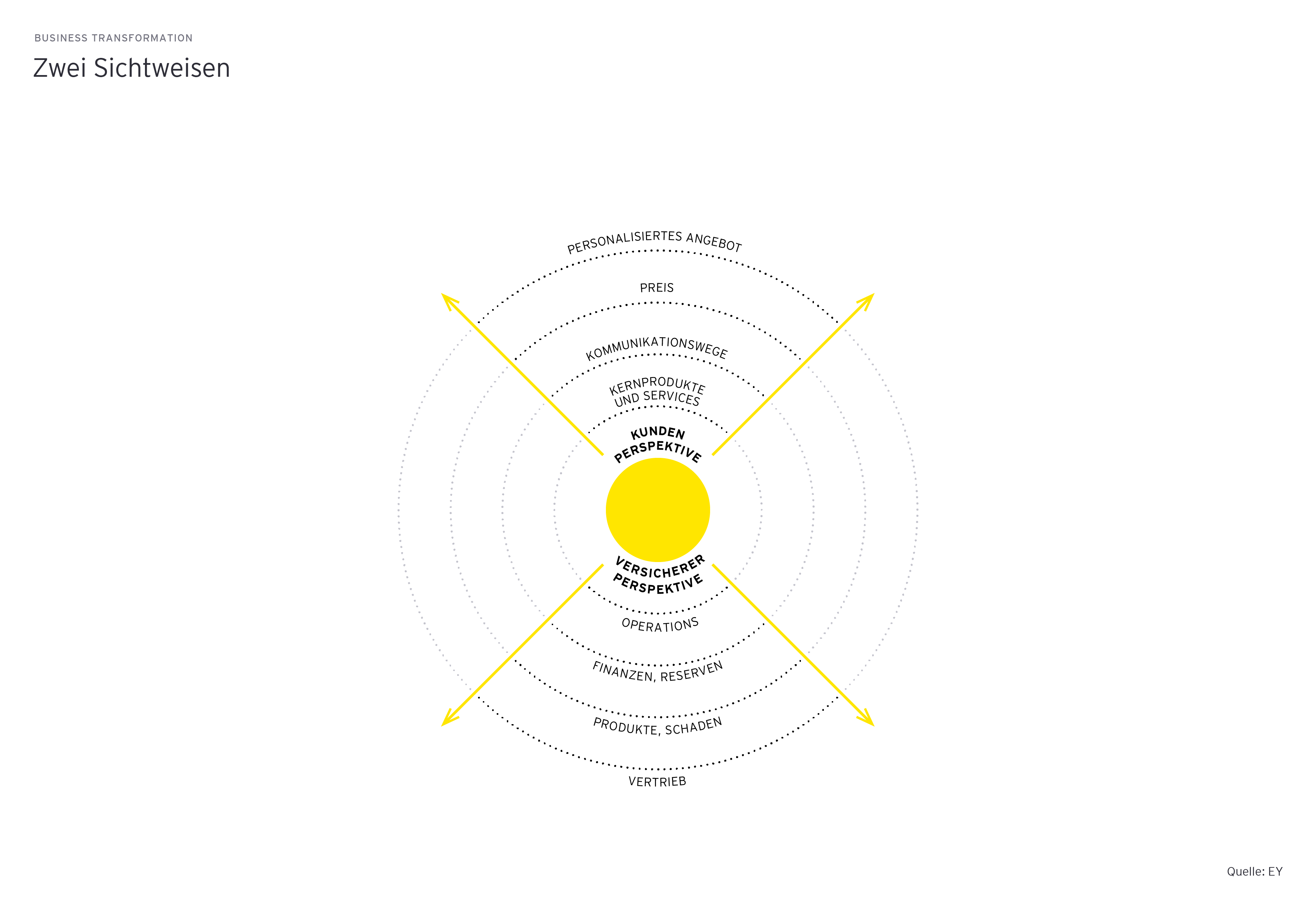

Wir haben es hier im Wesentlichen mit zwei ganz unterschiedlichen Sichtweisen zu tun: Derjenigen der Kundinnen und Kunden (VN, outside-in) und derjenigen des Versicherungsunternehmens (VU, inside-out).[1] Beide haben sowohl divergierende Erwartungen an eine erfolgreiche Digitalisierung als auch verschiedene Sichten auf die bisherigen Aktivitäten in diesem Bereich. Diese beiden Perspektiven stimmen - wie oben festgestellt - offenbar nicht überein.

Dies ist zwar ein klassischer Zielkonflikt, nur stellt er keinesfalls ein unüberwindbares Hindernis zu einer erfolgreichen Digitalisierung der Versicherungsindustrie dar. Die Auflösung des Konflikts kann darin bestehen, die beiden angesprochenen Perspektiven, die des VN und die des VU, zunächst deutlich zu trennen, separat zu entwickeln und erst dann Zug um Zug zusammenzuführen.

Darüber hinaus gibt es natürlich weitere Perspektiven aus den Aussenverhältnissen des Versicherers, z.B. die des Anspruchstellers und weiterer Beteiligter im Schadenbereich, und – ganz entscheidend - die des Vermittlers. Der steht in der Regel zwischen dem Versicherten und dem Versicherer und nimmt von daher beide Sichtweisen ein.

Chapter 2

Perspektivwechsel

Wie man digitale Kommunikation ermöglicht

Darüber hinaus gibt es natürlich weitere Perspektiven aus den Aussenverhältnissen des Versicherers, z.B. die des Anspruchstellers und weiterer Beteiligter im Schadenbereich, und – ganz entscheidend - die des Vermittlers. Der steht in der Regel zwischen dem Versicherten und dem Versicherer und nimmt von daher beide Sichtweisen ein.

Aus der Perspektive des „Kunden“, inklusive des Vermittlers und aller am Schadenprozess Beteiligten, besteht das Zielbild der Digitalisierung in der Ermöglichung, nicht aber in der Erzwingung, einer rein digitalen Kommunikation des Versicherers mit eben diesem „Kunden“. Diese findet zuerst in der Kundenansprache und im Abschluss statt, aber danach auch in der Vertragsverwaltung und – entscheidend ‒ in der Schadenregulierung. Besonders in Letzterer, also im Schadenfall, zeigt sich immer wieder deutlich, dass es nicht um alleinige digitale Interaktion geht, sondern dass die Kommunikation mit dem oder den Geschädigten und Anspruchstellern durchaus auch analoge Elemente und Kanäle beinhalten muss. Dann allerdings muss dies vom Kunden und nicht vom Versicherer gesteuert sein, d.h. die Wahl des Kommunikationskanals muss bei der Kundin und beim Kunden liegen.

In diesem Bereich sind die meisten Versicherer tatsächlich schon weit fortgeschritten: Fast alle Marktteilnehmer bieten die Wahl des Kommunikationskanals für viele Produkte und Schadentypen an. Der Grundsatz lautet stets: Der Kunde hat die Wahl und bestimmt die Mittel.

Chapter 3

Die Produktwelt personalisieren

Warum die Wahl mit der Standardisierung beginnt

Erhebt man genau diese „Client centricity“ zum Prinzip, dann heisst Digitalisierung nichts anderes, als der Kundin und dem Kunden generell die Wahl zu lassen, oder – anders ausgedrückt –Versicherungsprodukte und -Dienstleistungen zu personalisieren. Damit wird klar, dass „Digitale Transformation“ eben nicht allein eine technologische Komponente hat, sondern ein Umdenken in den Unternehmen voraussetzt, das in aller Regel die Unternehmenskultur betrifft. Dem Kunden die Wahl zu lassen, heisst zunächst, der Kundenperspektive den Vorrang vor der Versichererperspektive zu geben, sich Kundenerwartungen zu eigen zu machen und – wenn möglich – zu erfüllen. Nur so kann Innovation entstehen, die auch vom Kunden als solche wahrgenommen wird.

Nur kann dies keine Einbahnstrasse sein. Ein solcher Paradigmenwechsel ist nur möglich, wenn auch die andere Perspektive entsprechend eingenommen wird: die des Versicherungsunternehmens. Um das Besagte, nämlich eine Personalisierung nach aussen, zu ermöglichen und trotzdem die nötige Skalierbarkeit zu erreichen, braucht es nach innen eine Standardisierung, d.h. eine Vereinfachung und Vereinheitlichung – und genau das bedeutet Digitalisierung aus der Sicht des Versicherers.

Diese beiden Sichten sukzessive zusammenzuführen, ist der Königsweg.

Digitalisierung heisst Personalisierung des Produkts nach aussen und Standardisierung nach innen

Inhaltlich geht es darum, drei Komponenten zusammenzubringen:

- Prozessmanagement, d.h. das Management aller Prozesse, im Wesentlichen in und mit der IT

- Versicherungstechnik, d.h. das klassische Know-how in Produktgestaltung und Schadenmanagement

- Kundenfokus, d.h. das Verständnis für den Kunden („KYC“)

Diese drei Kompetenzfelder gilt es zu kombinieren und wie Einzelspieler zu einem Team zusammen zu führen.

Ein Katalysator für das Gelingen dieser Mission ist die oben erwähnte kulturelle Komponente: das Umdenken in der Unternehmenskultur. Diese ist schwerer fassbar und weniger konkret als die anderen Dimensionen, aber sie ist umso bedeutender. Für eine gesamthafte und nachhaltige digitale Strategie ist sie unerlässlich, aber das sollte nicht davon abhalten, einzelne Bereiche zu entwickeln. Es ist durchaus möglich und sinnvoll, singuläre Kompetenzen den digitalen Anforderungen entsprechend auszubilden, ohne dass im Unternehmen ein digitales „Patchwork“ entsteht.

Chapter 4

Raum für Transformation

Sieben Fokusbereiche für die Digitalisierung des Versicherungsumfelds

Im weiteren Fortgang dieser Artikelserie wollen wir untersuchen, an welchen Stellen in der Wertschöpfungskette Raum für „Digitale Transformation“ im Unternehmen vorhanden ist. Wir sehen zunächst sieben Bereiche, die wir hier kurz vorstellen wollen. Zu einigen ausgewählten Themenfeldern werden jeweils weitere Artikel folgen, in denen diese inhaltlich vertieft und konkretisiert werden.

Im Schadenbereich ist für die Digitalisierung im Sinne der Kunden noch sehr viel Spielraum.

Fazit

Dies ist der erste Teil einer Serie von Artikeln, in denen wir aufzeigen, was „Digitale Transformation“ im Versicherungsumfeld leisten soll und wo sich speziell Schweizer Unternehmen aktuell befinden. Wir haben hier zunächst die Erstversicherer im Blick und schlagen für deren Wertschöpfungskette sieben Bereiche vor, in denen eine digitale Transformation des Geschäftsmodells stattfinden kann - und muss - um Kunden die „Convenience“ zu bieten, die sie aus anderen Industrien kennen. Dabei werden sich die meisten Kundinnen und Kunden weiterhin den persönlichen Kontakt zu ihrem Versicherer wünschen und gleichzeitig eine nahtlose Digitalisierung aller Prozesse erwarten.