Die EU-Richtlinie hilft dabei, die Meldung von potenziellem Fehlverhalten für Hinweisgeber zu vereinfachen und rechtssicherer zu gestalten.

Obwohl der Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) zur Umsetzung der EU-Richtlinie momentan in der Regierung auf starke Widerstände stößt, deutet sich bereits an, dass der Gesetzgeber gewillt ist, den Schutzbereich weiter zu fassen, als in der EU-Hinweisgeberrichtlinie vorgesehen. So stellt §2 Absatz 1 des Entwurfs auch die Meldung von Verstößen unter den Schutz des Gesetzes, die straf- oder bußgeldbewährt sind sowie sonstige Verstöße gegen Gesetze, Rechtsverordnungen und sonstige Vorschriften des Bundes und der Länder sowie unmittelbar geltende Rechtsakte der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft betreffen.3 Danach wären beispielsweise auch Meldungen zu Korruptionsdelikten, Untreue und Steuerhinterziehung, aber auch Verstöße gegen das Recht der Ordnungswidrigkeiten, von dem Schutzbereich des Gesetzes gedeckt.

Eine Unterscheidung zu treffen, ob ein Hinweisgeber aufgrund des gemeldeten Sachverhalts unter den Schutz der EU-Richtlinie und die damit verbundenen Schutzrechte fällt oder nicht, wird in der Praxis nur schwer umsetzbar sein. Eine Ungleichbehandlung von Hinweisgebern kann zu großer Verunsicherung führen und eher abschrecken, Missstände im Unternehmen zu melden. Denn die Rechtssicherheit, welche Wege ein Hinweisgeber gehen kann, ohne sich rechtlich angreifbar zu machen, hängt dann maßgeblich vom berichteten Sachverhalt ab. Hinweisgeber werden in der Regel nicht beurteilen können, ob ihr Sachverhalt die Kriterien der EU-Richtlinie erfüllt. Unternehmen sollten sich mit den folgenden sechs Fragen beschäftigen, um auf die rechtlichen Veränderungen vorbereitet zu sein.

1. Welche neuen Anforderungen werden an Hinweisgebersysteme gestellt?

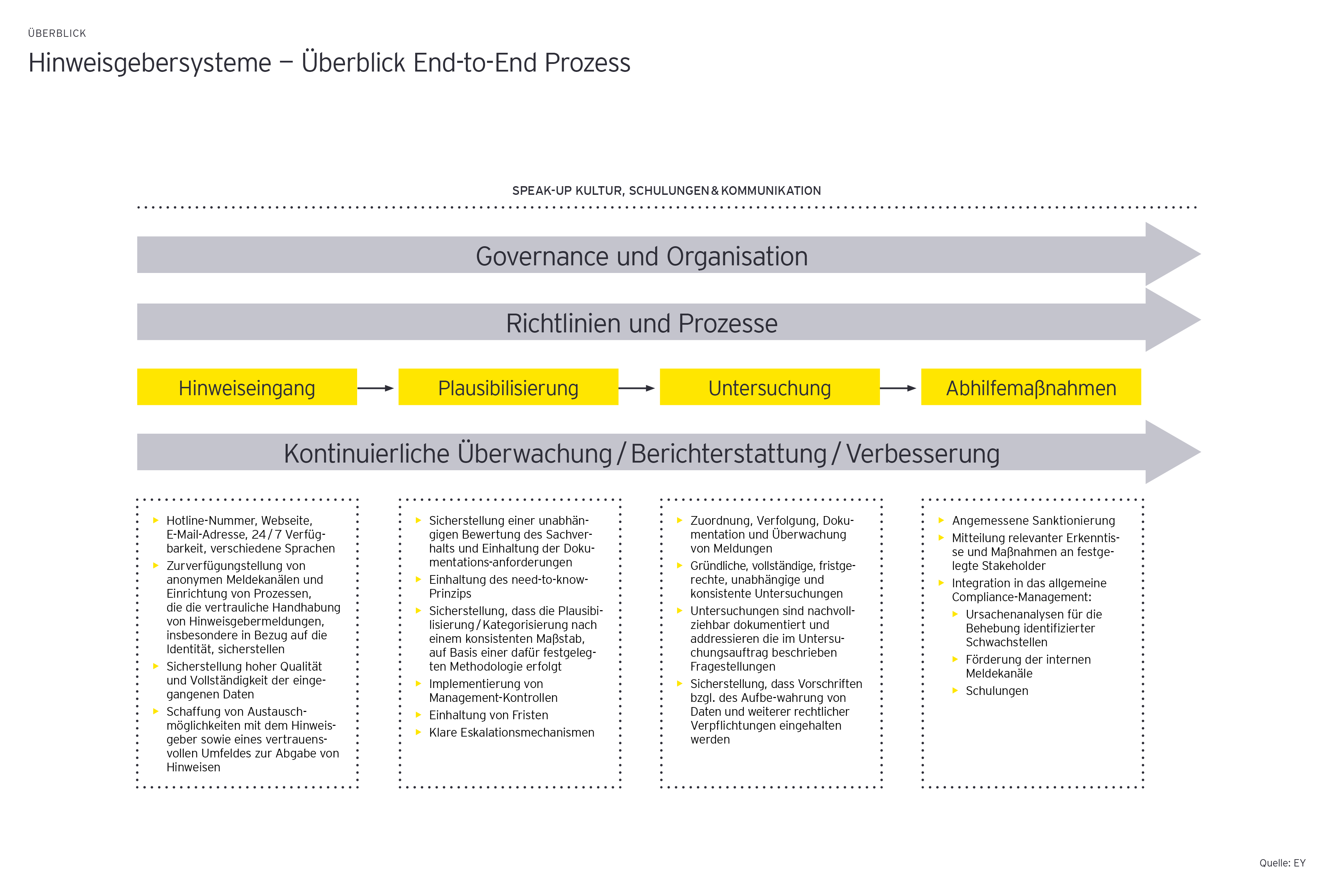

Mit der EU-Hinweisgeberrichtlinie werden Anforderungen zum Aufbau und der Organisation von Hinweisgebersystemen an deutsche Unternehmen gestellt. So sind Unternehmen und juristische Personen des öffentlichen Rechts angehalten, geeignete interne Verfahren für die Entgegennahme von Meldungen und Prozesse für ordnungsgemäße Folgemaßnahmen zu implementieren.

Die Ausgestaltung der Meldekanäle wird den Unternehmen überlassen. Meldungen sollten jedoch sowohl in Textform als auch mündlich abgegeben werden können. Auf Wunsch des Hinweisgebers soll dies auch persönlich möglich sein. Dabei steht die Wahrung der Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers im Mittelpunkt.

Daneben werden Regelungen zum Verfahren mit Meldungen getroffen. So soll innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der Meldung eine Eingangsbestätigung an den Hinweisgeber erfolgen. Nach spätestens drei Monaten soll der Hinweisgeber eine Rückmeldung erhalten, welche Folgemaßnahmen ergriffen wurden bzw. noch geplant sind.

Der Entwurf des BMJV spezifiziert die weitere Vorgehensweise für die Bearbeitung von Meldungen:

- Die Meldestelle soll Kontakt zum Hinweisgeber halten und weitere Informationen von diesem einholen, sofern dies notwendig ist. Die Prüfung der Stichhaltigkeit des Hinweises gehört ebenso zu ihren Aufgaben, wie die Ergreifung von Folgemaßnahmen. Als Folgemaßnahmen zählt der Entwurf insbesondere die Einleitung von internen Untersuchungen, den Verweis der hinweisgebenden Person an eine andere zuständige Stelle oder die Abgabe der Untersuchung an die zuständige Behörde.

- Hinweismeldungen sind so zu dokumentieren, dass sie – unter Wahrung des Vertraulichkeitsgebots – dauerhaft abrufbar sind und dem Hinweisgeber soll die Möglichkeit eingeräumt werden, etwaige Protokolle über seine Meldung zu korrigieren.

- Die Meldestelle soll klare und leicht zugängliche Informationen über die Möglichkeiten der Abgabe von Meldungen bei externen Meldestellen bereitstellen.

Welche Abteilung in einem Unternehmen als interne Meldestelle fungieren soll, wird den Unternehmen selbst überlassen. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass sie unabhängig ist und die Mitarbeiter keinen Interessenkonflikten unterliegen. Der Entwurf des BMJV sieht darüber hinaus vor, dass die Mitarbeiter der Meldestelle regelmäßig geschult werden.

Interne Meldestellen können auch von Dritten betrieben werden, sofern gewährleistet wird, dass das Vertraulichkeitsgebot, die Datenschutzbestimmungen und die Geheimhaltung eingehalten werden können.

Weitere Fallstricke liegen bei der Implementierung von technischen Systemen. Denn auf die Frage nach dem passenden Tool-Anbieter folgen sehr schnell Fragen zum Datenschutz, Arbeitsrecht sowie zur Praktikabilität des Systems für die Mitarbeiter: In welchen Sprachen stehen die Eingangskanäle zur Verfügung? Wer soll Zugang haben? Wie soll der Workflow aussehen? Was und wie wird dokumentiert? Wer soll Zugriff auf das Case Management System haben?

2. Schützt die Richtlinie interne oder externe Meldungen?

Grundsätzlich sollen Meldungen vorrangig über interne bzw. unternehmenseigene Meldekanäle abgegeben werden. Die Richtlinie stellt es dem Hinweisgeber aber grundsätzlich frei, ob er eine Meldung intern oder extern – also beispielsweise bei einer vorgesehenen Behörde –- abgeben möchte.

Gemäß dem Entwurf des BMJV sollen Unternehmen Anreize schaffen, dass sich Mitarbeiter vorrangig an interne Meldestellen wenden. Daneben wird ein klares Verbot ausgesprochen, die Abgabe von Hinweisen bzw. die Kommunikation mit dem Hinweisgeber zu behindern bzw. dies zu versuchen.

3. Sind Sanktionen vorgesehen?

Die Richtlinie sieht vor, dass Unternehmen sanktioniert werden sollen, die beispielsweise die Abgabe von Meldungen behindern bzw. versuchen zu behindern, Vergeltungsmaßnahmen gegen den Hinweisgeber durchführen oder das Vertraulichkeitsverbot verletzen.

4. Wer wird geschützt?

Personen, die im beruflichen Kontext – unabhängig davon, ob sie im privaten oder öffentlichen Sektor arbeiten – Informationen über Verstöße erlangt haben, sollen geschützt werden. Dazu zählen insbesondere:

- Arbeitnehmer

- Selbstständige

- Anteilseigner und Personen, die dem Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan eines Unternehmens angehören, einschließlich der nicht geschäftsführenden Mitglieder, sowie Freiwillige und bezahlte oder unbezahlte Praktikanten

- Personen, die unter der Aufsicht und Leitung von Auftragnehmern, Unterauftragnehmern und Lieferanten arbeiten

- Hinweisgeber, die Informationen über Verstöße melden oder offenlegen, von denen sie im Rahmen eines inzwischen beendeten Arbeitsverhältnisses Kenntnis erlangt haben

In den Schutzbereich der Richtlinie fallen diese Personen dann, wenn sie zum Zeitpunkt der Meldung hinreichenden Grund zu der Annahme hatten, dass die gemeldeten Informationen der Wahrheit entsprachen und diese über die eingerichteten Meldekanäle – intern oder extern – berichtet wurden.

5. Was wird geschützt?

Während des gesamten Prozesses soll die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers und in der Meldung genannter Dritter gewahrt werden.

Daneben werden Unternehmen und juristische Personen des öffentlichen Rechts verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um Hinweisgeber und in der Meldung genannte Dritte vor Repressalien bzw. der Androhung von Repressalien zu schützen. Darunter fallen etwa Kündigung oder Diskriminierung.

Erleidet der Hinweisgeber dennoch eine Repressalie oder wird ihm diese angedroht, so sieht der Entwurf des BMJV hierfür eine Schadensersatzpflicht vor.

6. Welche Auswirkungen hat das Ganze auf Unternehmen?

Die Umsetzung der Richtlinie bringt einige Änderungen für Unternehmen mit. Erstmalig wird eine allgemeine Pflicht zur Einrichtung von internen Meldekanälen eingeführt. Daneben werden klare prozessuale Vorgaben zum Verfahren mit Hinweisen gemacht und wer sie nicht befolgt, muss mit Sanktionen rechnen.

Gleichzeitig erhöht sich das Risiko, dass sich Hinweisgeber an externe Stellen wenden. Insbesondere dann, wenn das Vertrauen in das interne Meldesystem fehlt, die Speak-up Kultur im Unternehmen nicht ausreichend verankert ist oder der Hinweisgeber nicht innerhalb der dafür vorgesehen Fristen über den Fortgang der Folgemaßnahmen informiert wird, wird der Anreiz groß sein, extern zu melden.

Unternehmen sollten daher ihre bisherigen Prozesse für den Umgang mit Hinweisen überprüfen. Wesentliche Fragen dabei sind:

- Wurden sichere Meldekanäle eingerichtet?

- Werden die Mitarbeiter über die verschiedenen Meldewege gut informiert?

- Wird eine Speak-up Kultur gefördert, die Mitarbeitern ein sicheres und gutes Gefühl für die Abgabe von Hinweisen vermittelt?

- Ist die Meldestelle unabhängig, personell ausreichend besetzt und werden die Mitarbeiter regelmäßig geschult?

- Wird die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers durch den gesamten Prozess gewahrt?

- Ist sichergestellt, dass der Hinweisgeber fristgerecht informiert wird?

- Sind Maßnahmen zur Verhinderung von Repressalien ergriffen worden?

- Sind Prozesse zur Dokumentation von Hinweisen sowie der Steuerung und Durchführung von unabhängigen internen Untersuchungen etabliert?

- Wurden Anreize geschaffen, Meldungen intern abzugeben?

- Wird Non-Compliance sanktioniert und werden die Ursachen des Fehlverhaltens systematisch analysiert?

Die EU-Hinweisgeberrichtlinie legt den Grundstein für einen weitreichenden Schutz von Hinweisgebern und für die Implementierung wirksamer Hinweisgebersysteme basierend auf klar strukturierten Prozessen und Verantwortlichkeiten. Doch so transparent die Anforderungen der Direktive sind, liegen die größten Herausforderungen einerseits in der Entwicklung einer gesunden und vertrauensvollen Compliance- und Integritätskultur und auf der anderen Seite in effektiven, rechtssicheren und systematischen Prozessen zur Aufnahme von Fällen und dem sensiblen Umgang mit ihnen.

Co-Autor: Antje Meyer

Fazit

Hinweisgebersysteme dienen als Frühwarnsysteme für die Identifizierung von Fraud- und Compliance-Risiken. Systeme, die Hinweisgeber ermutigen und schützen, tragen zu einer gesunden und vertrauensvollen Compliance- und Integritätskultur in Unternehmen bei.

Durch die EU-Hinweisgeberrichtlinie wird der Grundstein für einen weitreichenden Schutz von Hinweisgebern gelegt. Zum Ende des Jahres muss sie in nationale Gesetzgebung umgesetzt werden. Unternehmen mit mindestens 50 Mitarbeitern werden damit verpflichtet, Meldekanäle und strukturierte Prozesse für ein Hinweisgebersystem einzurichten.