新卒採用・就職活動をとりまく環境の変化とその影響

就活ルールの変更とその影響は前回調査で取り扱った通りですが、加えて、2019年4月には経団連と大学側で通年採用やギャップイヤーの導入検討、インターンの実施などが合意されました。さらに昨今のコロナ危機など踏まえると、企業が実施する採用方針(求める人材像)や学生の志向性・企業選びの基準など、プレーヤー双方が多様化していくことになります。

上記の影響として、企業は複線的な採用形態へ移行するとともに、より詳細な採用ポートフォリオ作成と、それを実現するためのアプローチの再設計および実行のための余剰工数を捻出する必要がでてくるものと想定されます。

また、学生へはより深い社会・ビジネスへの洞察や、働くことへの動機付けが求められ、就職活動の時期もより広範なものに変わっていく(当然活動時間の増加や負荷の増大も想定される)こととなります。

新卒採用に関する調査結果

このような未来がすぐそこに迫っている今、企業はどのように採用活動を変革していくのか、学生は自らの、社会人としての将来に対してどのような期待や要望を持っているのかが本調査を通じて明らかになりました。

我々の調査では、昨年からの変化・傾向に関する3つに加えて、本年の調査として5つの結果が示されています。

昨年調査からの変化・傾向

- 昨年同様、学生・企業共に就活ルールの理解・関心は低く、ルール継続・廃止への要望も少ない

- 就活ルールについて学生の16%、企業の30%が「正しく理解していた」と回答

- 就活ルールの継続について、学生の71%が「どちらとも言えない」、企業の49%が「どちらでも良い」と回答

- 就活ルール取り扱い変更に伴い、昨年から継続して、企業の半数が採用手法や方針変更を検討している

- 採用手法や方針について、企業の55%が変更する可能性があると回答

- 学生が採用企業に期待することと、企業の採用手法や方針変更の方向性は共に、昨年同様、採用時期と柔軟な働き方が多く挙がる

- 学生の30%超が通年採用、採用時期の早期化、柔軟な働き方に期待すると回答

- 企業の30%超が通年採用、採用チャネルの多角化、柔軟な働き方の導入を検討

本年調査結果のハイライト

- 学生による各回答では、就職活動で活用する情報源を除き、在籍大学による顕著な差は見られなかった

- 大多数の回答において、在籍大学による差はほとんど見られなかった(特に「実施している就職活動の取り組み等では差が0%のものも複数見られた)

- 最も差が出た質問でもその差は、15%に留まった(就職活動の情報源について「ホームページ」と回答した割合)

- 学生・企業共に柔軟な働き方への関心が高く、疫病リスクで労働環境への関心が一層高まると想定される

- 学生・企業共に30%以上が柔軟な働き方に関心があると回答

- その他労働条件として、学生の22%が企業の福利厚生に期待していると回答

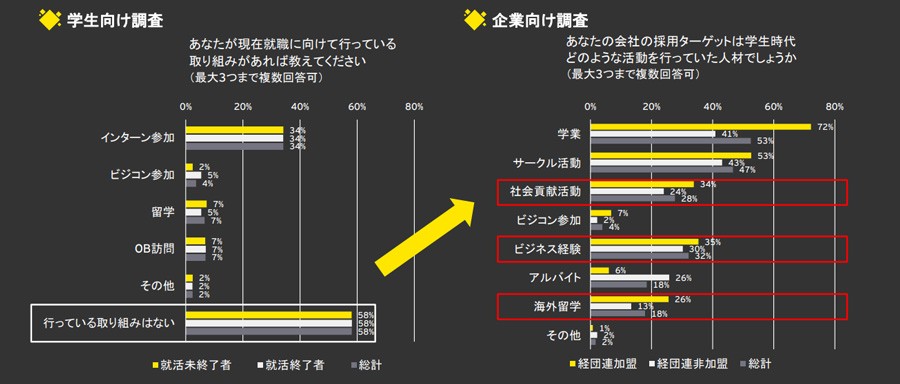

- 企業は、学業、サークル活動以外に、社会貢献活動やビジネススキルの習得といった学外活動を評価している

- 学生は75%が学問、46%がサークル活動とアルバイトに注力

- 企業は、学問、サークル活動に加え、約30%が社会貢献活動とビジネススキルの習得を評価

- 学生は早期のキャリアチェンジを求める者と長期在籍を求める者に2分され、3割の新卒人材は戦力人材となる前に離職してしまうリスクが高い

- 学生の約30%が4年以内の退職、約30%が終身雇用を希望

- 企業の約80%は人材を戦力化するまでに~4年の期間を想定

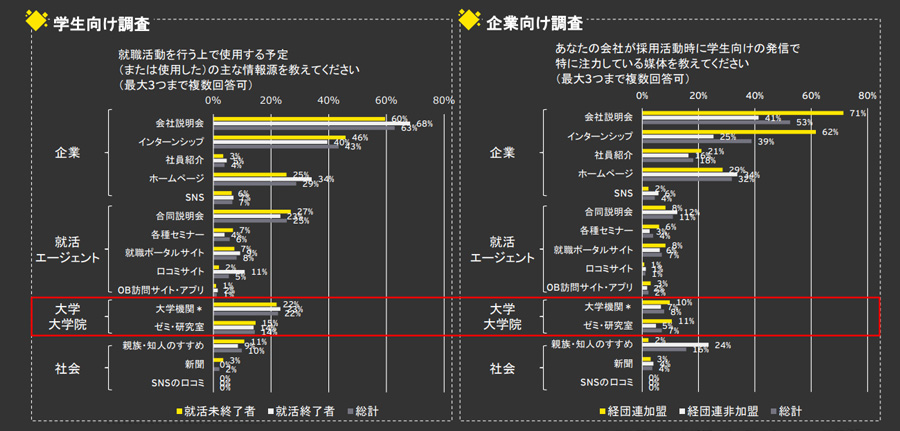

- マッチングに際して、学生と企業共に企業主体の情報を主に活用している。一方、学生は就職エージェントや大学・大学院等、独自の情報源を活用している

- 就活の情報源について、学生・企業共に30%以上が会社説明会、インターンシップ、ホームページと回答

- 学生の約20%が合同説明会や大学機関※を活用する一方、企業は約10%の活用に留まる

上記のような結果を踏まえると、今後も継続して就活ルールにとらわれない柔軟な採用手法・時期が浸透していくものと推察され、また企業は学生が柔軟な働き方やキャリア・制度のオプションを求めていることを理解した上でその取り組みを積極的にアピールしていくことが求められると言えます。

今後の採用・就職活動に関する提言

学生は「自らのコミュニティ」の外へ打って出るべき

学生が就職に向けて行っている取り組みに関する設問の中で、大多数の学生が「行っている取り組みはない」と回答していたことが分かりました。一方で、企業は、学業やサークル活動に加え「社会貢献活動」や「ビジネス経験」、「海外留学」など、学外で活動を行った者を採用したいと考えていることも判明しました。

学生が就職活動に際して行っている取り組みと、企業が学生に求めること

このような企業の意向は2019年4月の経団連と大学側の通年採用合意などに反映されており、単純にこれまでの就職活動を早期化したり、期限を取っ払ったりするのではなく、グローバル化に対応した教育や職業観を養う教育を施すことで、学生と社会の隔絶を緩和・解消していく狙いがあると言えます。

翻って学生はそれを実践するための時間と、なにより社会に出て一体どのようなことがやりたいのか、どのような価値を出す人間になるのかといったテーマに対して解を出しておくということが必要となります。

大学ランクに関わらず、これまで大半の学生は学問やサークル活動を中心に生活を組み立て、決まった時期に決まったプロセスに則って就職活動を行えば比較的容易に任意の会社に入ることができました。

一方で、これからは社会やビジネスへの深い造詣と、より明確な志望動機、それを実現するための専門性が求められることとなるため、そのために社会貢献活動やインターン、海外留学など様々な体験をし、比較する、そしてそれをもとに自らが働くための動機づけを行うことができる者が、企業とのマッチングを成功させる時代になると言えます。

企業は「攻めの採用」に転じるべき

企業が採用活動時に注力している学生向け発信媒体に関する設問の中で、企業は会社説明会やホームページといった企業が運営するプラットフォームを充実させ、「選ばれる」のための取り組みを拡充してきたことが分かりました。

一方で、学生はその様な企業が運営するプラットフォームの活用をベースとしつつも、学生が所属しているコミュニティ(大学機関やゼミ・研究室など)も活用していることが判明しています。

学生が就職活動に際して使用する情報源と、企業が採用時に注力する発信媒体

このように、学生が情報源として使用する媒体と企業が注力しているチャネルに対して一定程度のGAPが認められ、企業は学生が所属するコミュニティにアプローチすることが他企業との差別化要因となると言えます。

一方で、大学期間やゼミ・研究室に直接アプローチすることは容易ではないため、代替として学生団体や部活・サークル等にアプローチし、学生を「能動的に獲得しに行く(攻めの)」、動きが肝要となることを企業の採用活動に対する提言としたいと思います。

(これまでのプラットフォームの運用と拡充は継続して必要であることは変わりありません)

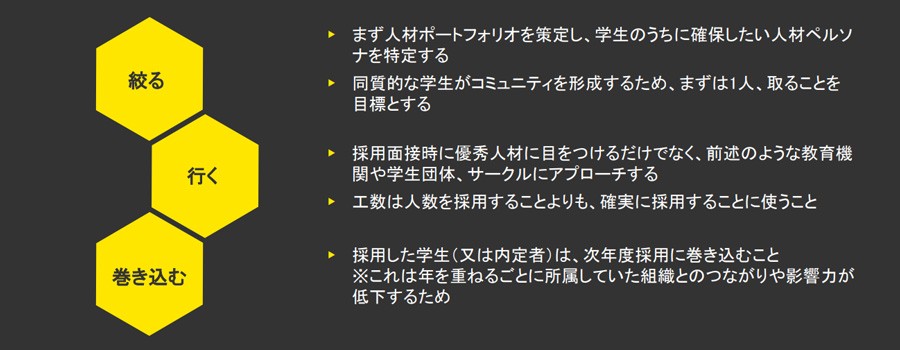

攻めの採用を行う際のポイントとして以下、「絞る」・「行く」・「巻き込む」の3点をご紹介します。

攻めの採用ポイント3点

「絞る」については、採用ポートフォリオを策定し、ペルソナに合致する「最初の1人」を採用することです。学生の就職活動は、先輩や友人の口コミ等、環境に大きく左右されるため、1人採用できれば、その後輩や同じコミュニティに属する同質的な候補者を母集団として形成することも容易になります。

そして「行く」に関しては、採用面接時等に任意の学生コミュニティに所属する候補者を特定し(その方を採用する・しないに関わらず)、周りの学生を紹介して頂くなどの活動を工数度外視でも行うことです。これにより、上記のような「最初の1人」を特定したり、コミュニティを通じて将来のパイプラインを構築することが可能となります。

最後に「巻き込む」ですが、折角採用した「最初の1人」を採用活動に活用しない手はありません。「経験が浅い社員を採用に巻き込むのはちょっと・・・」と考えてしまいがちですが、学生が当該コミュニティとのつながりを保っている間に次のパイプラインを構築していくことが肝要となります。

昨今はこのような攻めの採用活動を実践している日本企業も増えており、当該アプローチが今後の通年採用時の「定石」となっていくことが想定されます。

繰り返しとなりますが、企業においてはまず、「どの様な学生がどこに何名必要なのか」という採用ポートフォリオを明確にしたうえでこのような活動を続けていくことが採用競争に打ち勝つための一助になるのではないでしょうか。

本調査ならびに提言の内容が皆様の採用の未来を創る上での一助になれば幸いです。

サマリー

EYは2019年に引き続き、日本の学生334名および企業358社(含、経団連加盟企業133社)に対して2020年3月4日から3月10日にオンラインサーベイを実施しました。2021年4月入社者以降を対象とした「採用選考に関する指針」(以下、就活ルール)の変更や経団連と大学側の通年採用合意などを受けて、企業が予定する対応方針および学生側からの期待・要望と、それら差異の傾向をまとめ、日本における採用の未来に関して解説します。