Die internationale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Limited ist ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, das Dienstleistungen für Kunden in der Schweiz erbringt.

Wir präsentieren die Kernpunkte unseres Whitepapers zu öffentlichen Projekten – deren Merkmale, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren.

In Kürze

- Was sind die wichtigsten Herausforderungen für öffentliche Projekte?

- Wie definiert EY Projekterfolg im öffentlichen Sektor?

- Worauf sollten sich Projektmanager konzentrieren, um positive Ergebnisse zu erzielen?

Megatrends – wie demografische und gesellschaftliche Entwicklungen, die rasante Urbanisierung, die Verschiebung der globalen wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse, der Klimawandel und technologische Durchbrüche – forcieren Veränderungen. Die öffentliche Hand ist diesen Kräften ebenfalls unterworfen und muss kontinuierlich in Projekte und Initiativen investieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und den Bedürfnissen aller Interessengruppen gerecht zu werden.

Damit ein öffentliches Projekt erfolgreich abgeschlossen werden kann, bedarf es eines effektiven Ressourceneinsatzes, einer fundierten und realistischen Planung sowie eines kompetenten Projektmanagements. Grosse Transformationsprojekte sind in der Regel zeit- und kostenintensiv. Da die Öffentlichkeit aufgrund vergangener Erfahrungen kritischer geworden ist, steht der Staat nun permanent unter dem Druck, seine Ressourcen effizient einzusetzen und dies darüber hinaus auch nachzuweisen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die Merkmale öffentlicher Projekte, die mit ihnen verbundenen Herausforderungen und die Definitionen für den Projekterfolg zu kennen. Der vorliegende Artikel beleuchtet diese Aspekte auf der Grundlage eines von EY kürzlich veröffentlichten Whitepapers.

Laden Sie das Whitepaper herunter, um unsere Ausführungen in voller Länge zu lesen:

Öffentliche Projekte: Merkmale und Herausforderungen

Öffentliche Projekte liegen in der Verantwortung staatlicher oder staatsnaher Institutionen und werden zu einem grossen Teil mit öffentlichen Mitteln finanziert. Sie dienen den Interessen der Allgemeinheit und tragen zur Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur und der öffentlichen Dienstleistungen bei. Die öffentliche Hand steht unter dem Druck, moderne, innovative und effiziente Produkte bzw. Lösungen für ihre Dienstleistungen bereitzustellen. Darüber hinaus muss sie auf den politischen Diskurs reagieren und ihn in ihre Entscheidungsfindung einbeziehen.

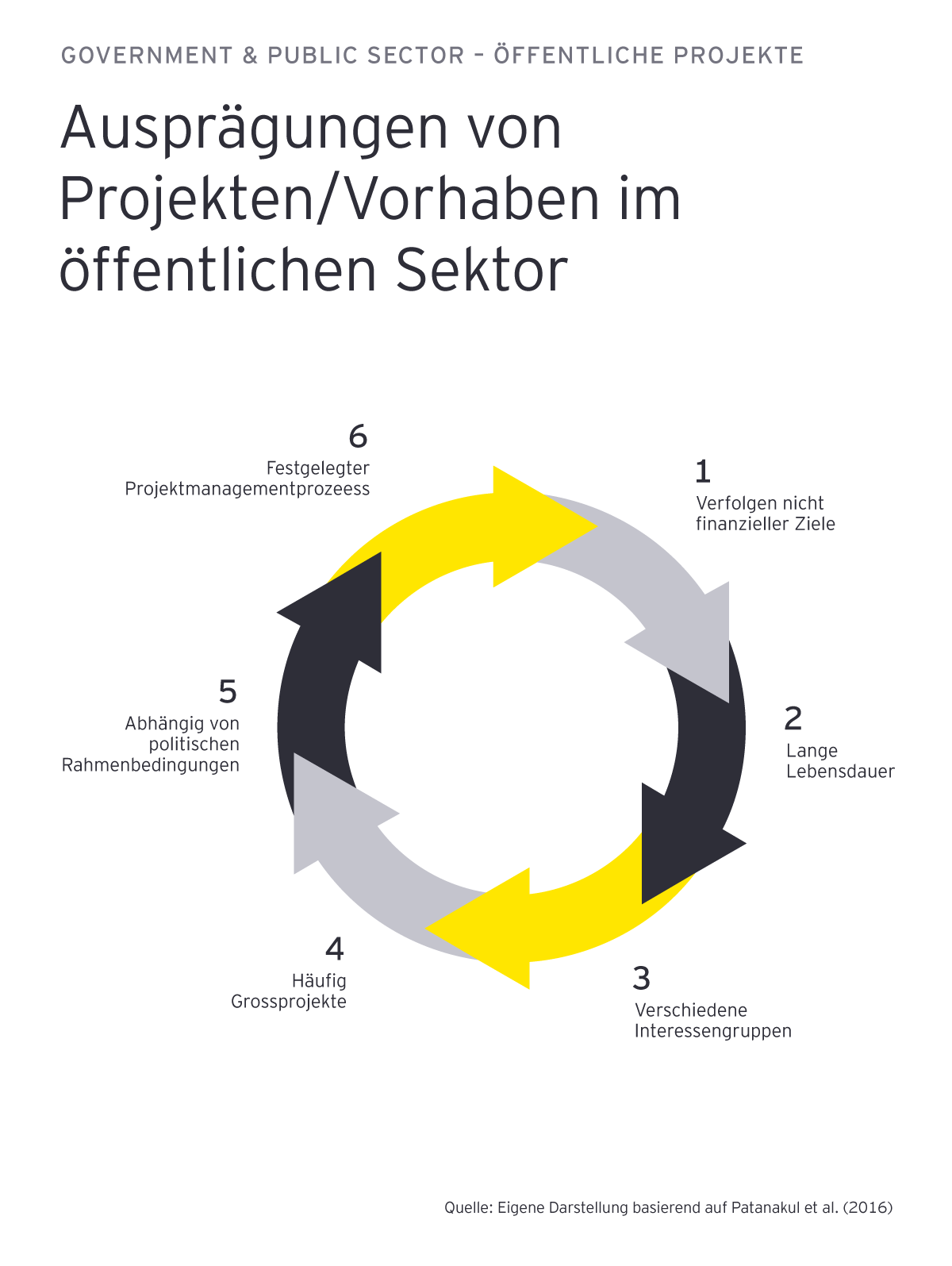

Öffentliche Projekte weisen eine Reihe von Merkmalen auf, die sich von denjenigen privater Projekte unterscheiden. Typisch sind die folgenden Charakteristika:

- Die Projekte sind im Vergleich zum privaten Sektor weniger stark auf finanzielle Ziele ausgerichtet.

- Die Projekte sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.

- Es bestehen Verbindungen und Kooperationen mit verschiedenen Interessengruppen.

- Es handelt sich häufig um Grossprojekte.

- Es besteht eine Abhängigkeit vom politischen Diskurs und von den politischen Rahmenbedingungen.

- Es gibt einen festgelegten Projektmanagementprozess.

Ein weiteres häufig zu beobachtendes Merkmal öffentlicher Projekte ist ein hoher Druck, dass sie effizient durchgeführt werden, sichtbare und nachhaltige Ergebnisse liefern und der Öffentlichkeit zugutekommen. Nicht selten berichten die Medien über Projekte, bei denen Verzögerungen eingetreten sind oder das Ergebnis nicht den Erwartungen entspricht. Häufige Kritikpunkte sind die Nichteinhaltung von Zeitplänen und Budgets sowie die Verschwendung von Steuergeldern. Bekannte Beispiele aus der deutschsprachigen DACH-Region sind der Bau der Elbphilharmonie in Hamburg und des Flughafens Berlin-Brandenburg. In beiden Fällen führten ein mangelhaftes Risikomanagement, übergrosser Optimismus und Planungslücken nicht nur zu einer deutlich längeren Projektdauer, sondern auch zu Budgetüberschreitungen, die politischen Rechtfertigungsdruck erzeugten. Doch auch in der Schweiz finden sich Beispiele für eine suboptimale Projektplanung, die von den Medien aufgegriffen wurden. Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) müssen sich seit Jahren für Pannen in Verbindung mit dem Kauf von Zügen des Herstellers Bombardier rechtfertigen und Massnahmen ergreifen, um die Folgen dieser Entscheidung zu kompensieren.

Auch Digitalisierungsprojekte stehen regelmässig auf dem Prüfstand, selbst dann, wenn sie bereits weit fortgeschritten sind. Ein Beispiel hierfür ist das von der BLS im Jahr 2016 begonnene Projekt zur Ersetzung der „RailOpt“-Software. Nach drei Jahren erwiesen sich die geplanten Änderungen an der Software als zu kostspielig. Im Jahr 2019 musste das Projekt mit einer Wertminderung von mehr als 20 Millionen Franken abgeschrieben werden. Auch die Bundesregierung steht vor Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung und Transformation – zwei Themengebiete, die oft mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Berichterstattung in den Medien beeinflusst wiederum die gesellschaftliche Grundhaltung zur Effizienz und zur Verwendung von Steuergeldern im öffentlichen Sektor. Viele im Blickpunkt des Interesses stehende Projekte der öffentlichen Hand sind nicht nur an Herausforderungen gescheitert, die aus dem privaten Sektor bereits bekannt sind, sondern auch wegen des zusätzlichen öffentlichen Drucks.

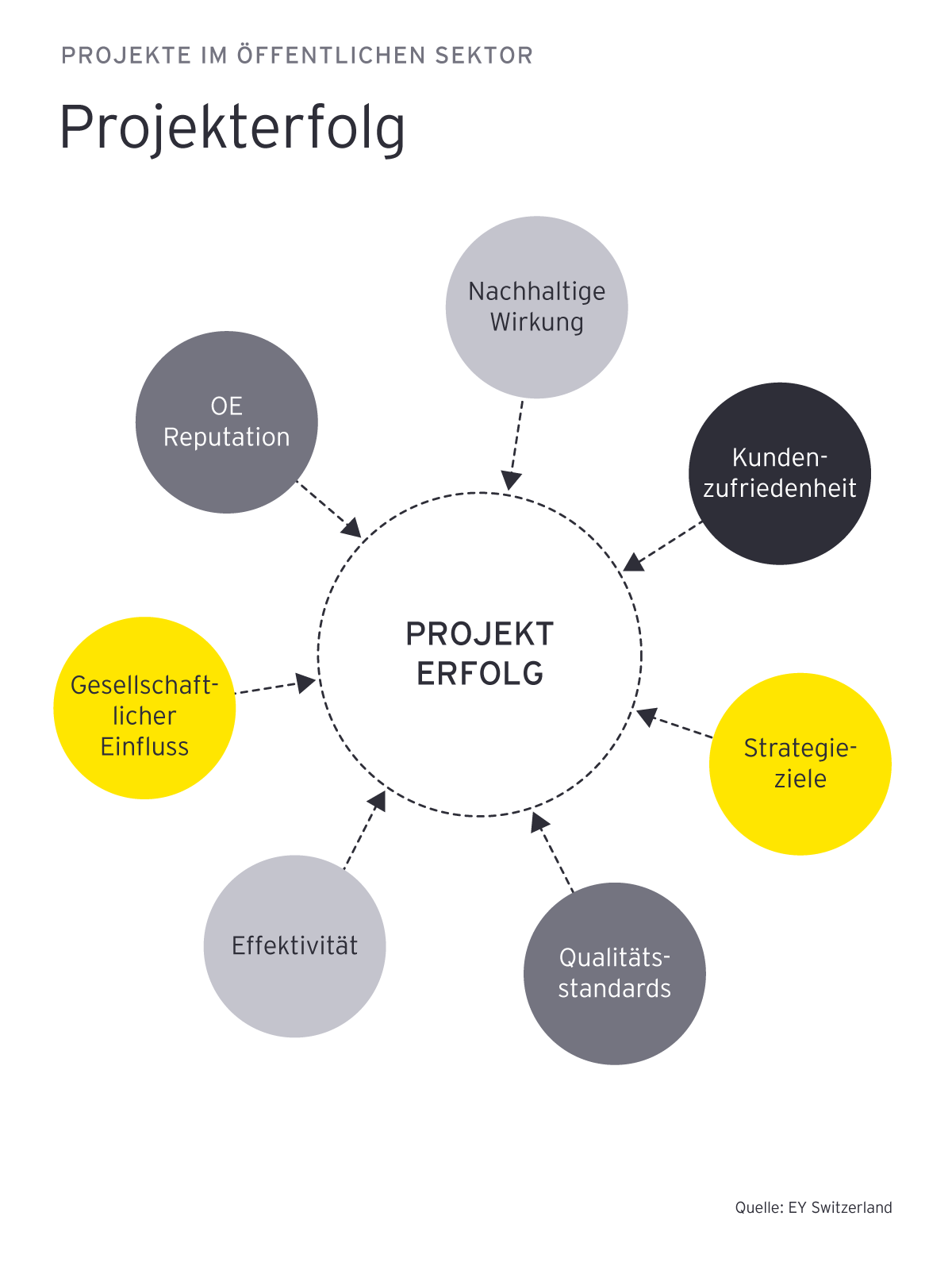

Definition des Projekterfolgs

Während gescheiterte Projekte in der Regel leicht zu identifizieren sind, wird für die verschiedenen Definitionen des Projekterfolgs eine Vielzahl von Faktoren herangezogen. Die meisten Definitionen stützen sich auf die Kriterien Zeit, Kosten und Leistung. Weitere Messgrössen wurden für mehrere Geschäftsfelder hinzugefügt. Die International Project Management Association (IPMA) definiert Projekterfolg als die Fähigkeit, das Projektergebnis im Rahmen der Vorgaben für den Umfang, die Zeit, die Kosten und die Qualität zu liefern. Der PMBOK Guide, ein vom Project Management Institute (PMI) veröffentlichter Leitfaden für das Projektmanagement, hebt die Bedeutung der Ziele sowie der Parameter Zeit, Kosten und Leistung für den Projekterfolg hervor.

Das PMI definiert Projekterfolg jedoch auch als ein komplexes Konstrukt, das sich aus einer Reihe von Faktoren zusammensetzt. Daher beschränkt es sich nicht auf einfache Begriffsbestimmungen, sondern hebt hervor, dass zur Messung des Projekterfolgs weitere Faktoren herangezogen werden müssen:

Führen Sie Ihr Projekt zum Erfolg

Wir haben sechs Ansatzpunkte identifiziert, mit denen Sie Ihr Projekt erfolgreich zum Abschluss bringen können:

- Setzen Sie auf transparente und regelmässige Kommunikation.

- Nehmen Sie weniger Projekte in Angriff, dafür aber die richtigen.

- Nehmen Sie eine ganzheitliche Sichtweise ein.

- Wenden Sie geeignete Projektmanagementmethoden an.

- Legen Sie klare Projektziele fest.

- Binden Sie den Kunden eng ein.

Vergessen Sie nie: Kein Projekt gleicht dem anderen. Möglicherweise müssen Sie weitere Schritte einbauen oder Ihren Fokus ändern, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Laden Sie das Whitepaper herunter, um unsere Empfehlungen für einen erfolgreichen Projektabschluss in ausführlicher Form zu lesen und zu erfahren, wie Sie von agilen Ansätzen im Projektablauf profitieren können.

Fazit

Bei Projekten des öffentlichen Sektors unterscheiden sich die Herausforderungen in vielerlei Hinsicht vom privaten Sektor. Ein Verständnis der typischen Merkmale öffentlicher Projekte ist der erste Schritt hin zu erfolgreichen Ergebnissen, von denen alle Interessengruppen profitieren.

Danksagung

Wir danken David Zeller, Johannes Scholz und Natasa Stevanovic für ihren wertvollen Beitrag zu diesem Artikel.