Kapitel 1

Chemiebranche im Umbruch

Die Chemieindustrie verändert sich. Zeit, die Branche neu zu denken.

Gerade in Zeiten des Umbruchs bietet sich die Gelegenheit, die eigene Branche völlig neu zu betrachten und neue Wege zu gehen. Die beste Art, die Zukunft vorherzusagen, ist schließlich, sie zu gestalten.

Digitale Revolution verändert die Chemiebranche

Keine Sorge, die chemische Industrie wird nicht verschwinden. Momentan sehen wir auch keine radikalen technologischen Erfindungen, die die Produktion per se in Frage stellen – wie es beispielsweise der 3D-Druck für das verarbeitende Gewerbe macht. Chemieprodukte laufen vorerst nicht Gefahr, sich in Bits und Bytes aufzulösen wie es durch die Digitalisierung in der Musikindustrie, in den Medien oder im Bankwesen der Fall ist.

Nichtsdestotrotz wird die digitale Revolution auch die Chemiebranche verändern. Bislang galt: Schiere Größe ist der ultimative Erfolgsfaktor. Wir glauben, dass dies in künftigen Wirtschaftsökosystemen nicht mehr allein entscheidend sein wird.

Ein Beispiel: Telekommunikationsanbieter waren einst mächtige Unternehmen, einige hatten gar Monopolstellungen. Das bewahrte sie nicht davor, zur allgemeinen Infrastruktur degradiert zu werden, auf deren Basis Internet- und Technologieunternehmen heute das große Geschäft machen.

Größe ist für Chemieunternehmen in der künftigen Geschäftswelt nicht mehr der entscheidende Faktor.

Die Marktmacht der Chemieunternehmen beruht heute auf Größe, Skaleneffekten, Synergien, Produktivitäts- und Kostenoptimierungen, Patenten sowie dem exklusiven Zugang zu Rohstoffen, insbesondere zu Öl und Gas. Es mehren sich jedoch die Vorzeichen für tiefgreifende Veränderungen in der Branche.

Sieben Vorzeichen für den Wandel der Chemieindustrie

- Die klassischen Kundenindustrien der Chemiebranche bewegen sich in Richtung Ökosysteme.

- Wirtschaftsökosysteme sind eher Netzwerke aus mehreren Akteuren statt Wettbewerber. In diesen Ökosystemen geht es weniger um den spezifischen Service, die Lösung oder das eigene Produkt. Im Fokus steht vielmehr ein Gesamtpaket aus mehreren Bausteinen, entstanden durch Zusammenarbeit und Ko-Innovationen.

- Die Produktpalette der Chemieunternehmen wandelt sich mit zunehmendem Tempo von innovativ zu standardisiert und wird damit austauschbar.

- Nischenmärkte bringen nicht mehr die erwarteten Wettbewerbsvorteile. Die ersehnten Margen in der Spezialchemie bleiben aus, wenn sich zu viele im Markt tummeln und es am Ende nur noch um den niedrigsten Preis geht.

- Innovationen werden immer teurer. Zum einen durch strenge Vorschriften und Gesetze, zum anderen durch den hohen Reifegrad der Produkte.

- Die Digitalisierung krempelt die gewohnten Geschäftsabläufe um. Skaleneffekte oder Transaktionskosten sprachen bislang für Großkonzerne. Heute erschließt die Vernetzung neue Einnahmenquellen durch datenbasierte Services rund um bestehende Produkte, ermöglicht die wirtschaftliche Fertigung von Kleinmengen für spezielle Kundenwünsche sowie eine flexiblere, standortübergreifende Produktion bei niedrigeren Kosten. Das stellt bisherige Geschäftsmodelle zunehmend in Frage.

- In Wirtschaftsökosystemen werden die globalen Handelsströme abnehmen und die Lieferketten völlig neu geordnet: Wir sehen regionale Cluster, etwa in Europa, Asien und Amerika, in denen die Produkte hergestellt und verkauft werden. Mit dem Wegfall langer Transportwege verbessert sich auch der ökologische Fußabdruck der Branche.

Kapitel 2

Austauschbarer Lieferant oder erfolgreicher Teamplayer?

Drei zukünftige Geschäftsmodelle in der Chemiebranche und wer dabei weiterhin gute Gewinne macht.

In Zukunft wird die Mehrzahl der Chemieunternehmen lediglich Basisprodukte für verschiedene Wirtschaftsökosysteme beisteuern. Sie ähneln dann den heutigen Telekommunikationsunternehmen, die die Infrastruktur für eine hypervernetzte Welt bereitstellen, während Technologiegiganten auf dieser Basis die Gewinne einfahren. Größe, Kostenvorteile und Effizienz bleiben ihre Leitbilder. Die Produktion erfordert kaum zusätzliches Know-how, die Produkte sind austauschbar und das Geschäft wird allein über den Preis gesteuert.

Intelligente Ökosysteme – teilen statt herrschen

Deutlich vielversprechender ist es, Partner in einem Ökosystem zu sein. Neu an dem Geschäftsmodell sind nicht zusätzliche Services zu bestehenden Produkten und Dienstleistungen. Das Potenzial von Wirtschaftsökosystem liegt in der Zusammenarbeit kleiner und großer Akteure aus unterschiedlichen Industrien auf einer Plattform. Auf diese Weise tun sie es den Tech-Riesen gleich und ernten die Wertschöpfung selbst.

Plattformanbieter: Makler zwischen Unternehmen und Ökosystem

Um die Basisanbieter und die Akteure im Ökosystem zusammenzubringen, braucht es eine dritte Partei: die Plattformanbieter. Sie sind neutral und unabhängig von den Herstellern und Dienstleistern. Ihr Geschäft sind Daten.

Kapitel 3

Fahrplan zur Revolution

Die Spielregeln haben sich geändert. Wer auch in Zukunft mitspielen will, muss sich jetzt bewegen.

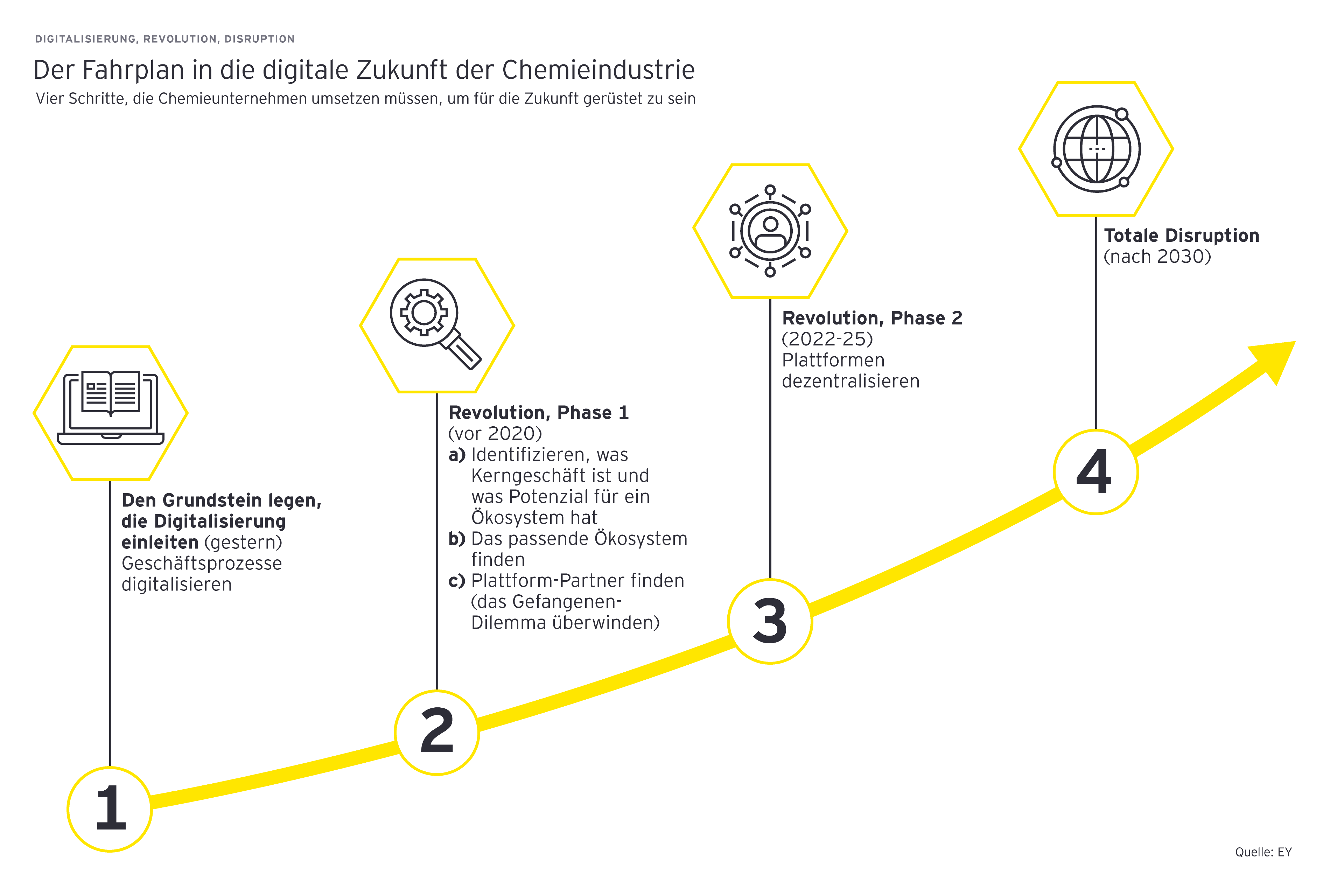

Um den Anschluss an die digitale Revolution nicht zu verpassen, müssen Unternehmen jetzt aktiv werden. Der Fahrplan für die kommenden gut zehn Jahre ist ambitioniert: Zunächst gilt es, das Geschäft zu digitalisieren. Anschließend muss identifiziert werden, was Basisgeschäft ist und was Potenzial für ein Ökosystem hat. Danach geht es an die Auswahl des Ökosystems selbst und der Partner für die Plattform. In der nächsten Phase wird die Plattform dezentralisiert.

Unternehmen, die versuchen, selbst eine Plattform zu betreiben, laufen Gefahr, dass sich kaum Wettbewerber, Zulieferer und Dienstleister anschließen. Eine dezentrale Plattform mit einem unabhängigen Betreiber ist daher von Vorteil. Am Ende steht die komplette Umwälzung der Industrie – die perfekte Disruption.

Fazit

Die Chemieindustrie steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Es entstehen neue Geschäftsmodelle und Wirtschaftsökosysteme, in denen Größe nicht mehr entscheidend ist. Der Wandel wird von einigen Unternehmen ein Umdenken erfordern. Für Unternehmen, die frühzeitig ihr künftiges Spielfeld abstecken, ergeben sich dabei große Chancen.