Die internationale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten.

So unterstützen wir Sie

-

EY möchte die Gesundheitsbranche von morgen maßgeblich mitgestalten. Lesen Sie hier mehr darüber.

Mehr erfahren

CRM-Systeme und Lernkurven

Für Krankenkassen bedeutet das, ein ganzes CRM-System zur systematischen Ansprache der Versicherten zu entwickeln. Einverständniserklärungen müssen dokumentiert, Versicherte, die solche Datenauswertungen ablehnen, entsprechend markiert, unterschiedliche Zyklen der Wiederholung (z. B. nach den gesetzlichen Vorsorgerhythmen) hinterlegt und idealerweise Effekte gemessen werden. Zusätzlich ist wichtig, dass eine Lernkurve über die Zeit eingeplant wird. Möglicherweise möchte jemand, der heute skeptisch gegenüber Auswertungen seiner Daten ist, nicht für immer von Gesundheitsempfehlungen ausgeschlossen werden. Umgekehrt können falsch platzierte oder unsensible Angebote auch dazu führen, dass sich Menschen stärker abgrenzen und ihr Einverständnis widerrufen.

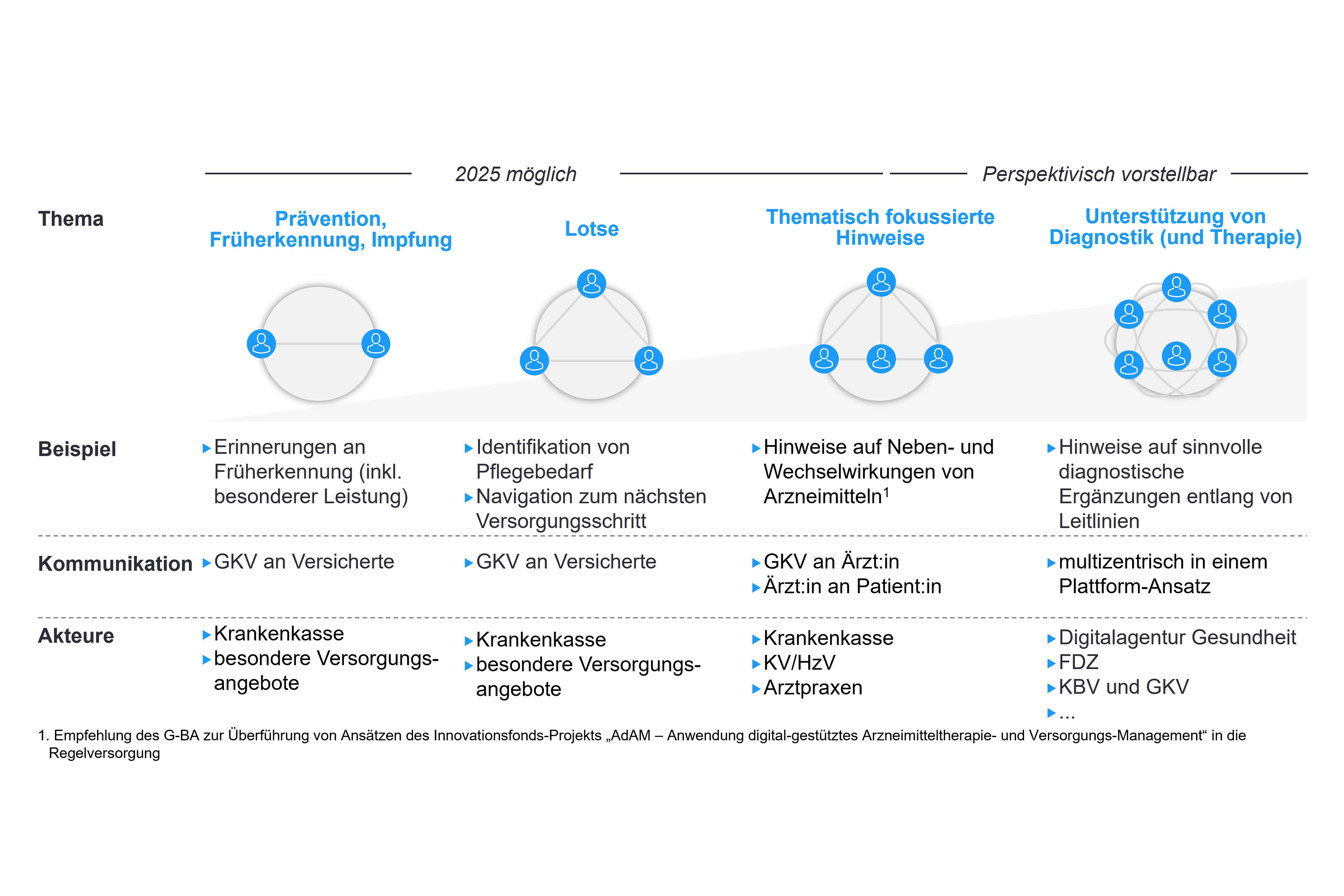

Gezielte Platzierung von Angeboten und Lotsenfunktion

All diese Beispiele können durch Hinweise oder direkte Intervention der Krankenkassen durchgeführt werden. Das gilt insbesondere für Erinnerungen an Vorsorge- und Früherkennungen oder Impfungen, Terminhinweise zur Wahrnehmung von Kontrolluntersuchungen und interessenbasierte Angebote zur Prävention. In vielen Fällen gibt es dann auch noch eine direkte Überleitung zu Kooperationspartnern, etwa die Einsendung einer Stuhlprobe für die Darmkrebsfrüherkennung. Im Grunde könnten die meisten selektivvertraglichen Angebote auch von entsprechenden datenbasierten Ansprachen begleitet werden, um optimal platziert zu werden. Dies impliziert zugleich, dass diese Art der Angebote endlich ist. Vor allem in Zeiten knapper Budgets können hier immer nur einzelne Akzente gesetzt werden.

Zusätzlich gibt es Themen, bei denen Kranken- und Pflegekassen selbst Abhilfe schaffen können. Das gilt insbesondere bei der Früherkennung von Pflegebedarfen, wo eine Beratung der Pflegebedürftigen sowie den An- und Zugehörigen über mögliche Unterstützung zu unmittelbarer Entlastung führen kann. In der Fallsteuerung, insbesondere im Krankengeld, kann ebenfalls direkt interveniert werden. Insbesondere wenn es darum geht, die nächsten Schritte anzugehen, d. h. Termine beim Facharzt zu bekommen, Klärung durch Zweitmeinungen oder bildgebende Verfahren einzuleiten, Übergangsangebote beim Warten auf Therapien (z. B. bei psychologischen Diagnosen) oder Reha-Maßnahmen anzuschieben. Hier kann der viel beschworene Kümmerer und Lotse voll zum Einsatz kommen. „Diese Art der Ansprache ist ja an sich ja schon innovativ und daher auch als Versorgungsinnovation nach § 68b SGB V gesetzlich möglich“, sagt Florian Bontrup, Geschäftsführer von Docyet, einem Anbieter digitaler Lotsensysteme. Er sieht darin ein riesiges Potenzial, Versorgung direkt besser zu machen: „Immer wenn wir wissen, dass jemand krank ist und möglicherweise Hilfe braucht, könnte man doch schon jetzt umgehend handeln.“ Wer den viel zitierten Kümmerer als Vision für die Krankenkasse der Zukunft ernst nimmt, kommt eigentlich nicht umhin, dieser Logik zu folgen.

Skalierung gemeinsam mit Ärzt:innen

Bei allen darüber hinausgehenden Auswertungen ernsthafterer Erkrankungen, möglicherweise weiterer notwendiger Diagnostik und damit auch höherer Komplexität in den Folgeschritten stellt sich die Frage, welche Rollen Krankenkassen hier spielen wollen und sollen. Schon in § 25b SGB V wird betont, dass es nicht um ein Eingreifen in die ärztliche Therapiefreiheit geht und Hinweise an die Versicherten in die elektronische Patientenakte zu übergeben seien. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass hier ein enger Austausch zwischen Kassen und Leistungserbringenden notwendig wird.

Innovationsfondsprojekte wie AdAM (digital gestützte Arzneimitteltherapie) haben gut belegt, wie Hinweise auf mögliche Wechselwirkungen Ärzt:innen zugespielt und überprüft werden können, ohne Patient:innen unnötigerweise zu beunruhigen. Das wäre gerade bei den ersten Gehversuchen von Datenauffälligkeiten sinnvoll. Ein datenbasiertes Gesundheitssystem muss zwingend lernen. Dazu gehören notwendigerweise auch falsch-positive Verdachtsdiagnosen. Platziert in den Arzt-Informations-Systemen könnten hier beispielsweise Hinweise von Krankenkassen an die Leistungserbringenden gegeben und dann bestätigt oder falsifiziert werden. Das wären die optimalen Bedingungen, um „reinforced learning“ für künstliche Intelligenz zu ermöglichen. Haus- und Facharztverträge sowie größere diagnosespezifische Selektivverträge wären dafür optimal geeignet, da hier die notwendige Vergütungslogik (in anderen Konstellationen) bereits etabliert ist.

Die behandelnden Ärzt:innen dürften ein legitimes Interesse daran haben, zu verstehen, auf welchen Daten eine Empfehlung jeweils basiert, bevor sie eine weiter gehende Diagnostik oder Beratung initialisieren. Hier braucht es Aufklärung und Transparenz, welche Daten ausgewertet werden und welche Annahmen hinter den Empfehlungen stecken. Das würde wiederum bedeuten, dass nicht nur Einzelkassen loslegen, sondern sich ein Dialog beispielsweise mit Ärztevertretungen entwickelt und gegebenenfalls Datenauswertungen und Empfehlungen aus medizinischer und datenbasierter Sicht miteinander abgestimmt werden. Gerade zu Beginn wäre es hilfreich, sich auf ein Standardpaket von Auswertungen und Empfehlungen zu verständigen, damit sich die behandelnden Ärzt:innen hier nicht pro Kasse und Versicherten immer weniger ein neues Bild machen müssen – wobei fraglich ist, ob in dieser Ausbaustufe einzelne Krankenversicherungen noch die sinnvolle treibende Kraft wären. Der Förderschwerpunkt „Algorithmen für die Erkennung gesundheitlicher Risiken auf der Basis von Sekundärdaten“ schlägt hier Brücken, indem verschiedene Kassen und weitere Partner zusammengebracht werden. Ziel der Förderung ist es laut G-BA, eine Übersicht zu erstellen, „zu welchen gesundheitlichen Risiken Algorithmen möglicherweise geeignet sind und welche Risiken sich nur schlecht in den verfügbaren Sekundärdaten abbilden“ (Förderbekanntmachung). Vielleicht hilft es auch, § 25b SGB V wieder etwas mehr Kraft einzuflößen.

Perspektivisch wäre vorstellbar, dass die gematik – als „Digitalagentur Gesundheit“ – mit Zugriff auf Daten des Forschungsdatenzentrums (FDZ) und im Dialog mit der KBV die Entwicklung solcher Algorithmen bündelt und übernimmt. Da diese Algorithmen nah am Status von Medizinprodukten sind, könnte auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gleich mit einbezogen werden.

Bislang werden individuelle Empfehlungen allerdings als Wettbewerbsbereich der Einzelkassen interpretiert. Die Logik der Versorgungsverträge wird dabei die Vision des datenbasierten Unternehmens erweitert: Wer die besten frühzeitigen Interventionen setzt, erzielt die besten Gesundheitsergebnisse für sein Versichertenkollektiv. In einer erweiterten Ausbaustufe stellen sich dazu auch ethische Fragen. Stellen wir uns vor, einzelne gesetzliche Krankenversicherungen entwickeln Algorithmen, mit denen bestimmte Krankheiten frühzeitig erkannt und besser therapiert werden können. Wäre es hier vertretbar, dieses Wissen aus Wettbewerbsgründen zu begrenzen? „Keiner überprüft, welche Algorithmen die Kassen anwenden“, beklagt die Expertin für IT-Standards Silvia Thun im Interview mit der AOK und fordert, dass Versicherungen die medizinische Evidenz von Algorithmen nachweisen und veröffentlichen sollten.

Diese Argumentation entspricht durchaus den Prämissen des GDNG, mit Gesundheitsdaten Leben retten zu wollen und Datenspenden als ein Akt der Solidarität zu sehen. Algorithmen zu teilen und die Ansprache über die Leistungserbringenden gemeinschaftlich zu organisieren, wäre die logische Fortsetzung. Personalisierte Präventionsangebote und Lotsenfunktionen können dabei kassenindividuell bleiben, auch die datenbasierte Nutzung über hausarztzentrierte Versorgung (HZV)- und andere Arztkooperationen kann sinnvoll von Einzelkassen vorangetrieben werden. Gerade in der aktuellen Startphase hilft aber der Wettbewerbsgedanke, Energie freizusetzen und verschiedene Ideen auszuprobieren – zumal es die Expertise von vielen brauchen wird, um gegenüber der geballten Empfehlungskraft originärer Tech-Player überhaupt eine Marktposition zu haben. In der skalierten Form steht im Zukunftsbild eher eine multizentrische Plattform (idealerweise die elektronische Patientenakte), auf der verschiedene Akteur:innen zusammenarbeiten.

Zusammenarbeit und Zukunftsvisionen

Insofern wäre es dringend geboten, von den einzelnen (eher versteckten) Piloten in ein systematisches Handeln und offene Kommunikation zu kommen. Dies sollten die gesetzlichen Krankenversicherungen tun: