Die internationale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten.

Das Steueroasen-Abwehrgesetz kann Unternehmen schwer belasten.

Überblick

- Das Steueroasen-Abwehrgesetz (StAbwG) gewinnt durch die Aufnahme Russlands auf die Liste nicht kooperativer Staaten an Bedeutung und bringt strenge Regelungen mit sich.

- Unternehmen müssen sich auf erhebliche Herausforderungen einstellen, da das Betriebsausgabenabzugsverbot und andere Abwehrmaßnahmen ab sofort gelten.

- Die Regelungen zielen darauf ab, inländische Steuerpflichtige von Geschäftsbeziehungen zu unkooperativen Steuerhoheitsgebieten abzuhalten und erfordern eine sorgfältige Überprüfung der Geschäftsvorgänge.

Dem Steueroasen-Abwehrgesetz (StAbwG) wurde in den letzten Jahren vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Doch spätestens mit der Aufnahme Russlands auf die Liste nicht kooperativer Staaten stieg seine Bedeutung im letzten Jahr schlagartig an. Zudem greift erstmals ab diesem Jahr eine der schärfsten Abwehrmaßnahmen: das Betriebsausgabenabzugsverbot. Darüber hinaus äußerte sich das Bundesministerium der Finanzen (BMF) im Jahr 2024 erstmals zu den Anwendungsgrundsätzen des StAbwG (BMF-Schreiben vom 14. Juni 2024, BStBl. I 2024, S. 1086).

Die strengen Regelungen stellen betroffene Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Angesichts der Folgen bei Nichtbeachtung und der Komplexität, die das StAbwG im Zusammenwirken mit den anderen Einzelsteuergesetzen mit sich bringt, ist es für international agierende Unternehmen unerlässlich, ihre Geschäftsvorgänge sorgfältig zu überprüfen.

Musterknabe Deutschland

Das StAbwG basiert auf gemeinsamen Absichtserklärungen aller EU-Mitgliedstaaten im Rahmen der Gruppe „Verhaltenskodex (Unternehmenssteuern)“. Ziel ist es, unkooperative Staaten zu Anpassungen in ihrer Steuerpolitik anzuhalten. Da Deutschland nicht unmittelbar in deren Gesetzgebung eingreifen kann, sollen stattdessen inländische Steuerpflichtige davon abgehalten werden, Geschäftsbeziehungen zu solchen Staaten fortzusetzen oder aufzunehmen. Dafür hält das StAbwG eine Reihe von (Abwehr-)Maßnahmen bereit, die deutsche Steuerpflichtige mitunter sehr hart treffen können. Dazu zählen u. a. die folgenden:

- Betriebsausgabenabzugsverbot

- verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung

- Quellensteuermaßnahmen

- Verweigerung begünstigter Besteuerung von Gewinnausschüttungen und Anteilsveräußerungen

- gesteigerte Mitwirkungs- und Anzeigepflichten

Deutschland hat alle (!) von der Gruppe „Verhaltenskodex (Unternehmenssteuern)“ entwickelten Maßnahmen in nationales Recht umgesetzt. Notwendig wäre laut gemeinsamer Absichtserklärung der EU-Mitgliedstaaten lediglich die Umsetzung einer der Maßnahmen. Die meisten anderen EU-Mitgliedstaaten waren dagegen deutlich zurückhaltender. Im Ergebnis herrscht innerhalb der EU kein harmonisiertes Vorgehen gegen Steueroasen, sondern vielmehr ein Flickenteppich.

Wer ist betroffen?

Betroffen sind inländische Steuerpflichtige. Konkret sind (1) ein nicht kooperatives Steuerhoheitsgebiet, (2) ein in Deutschland unbeschränkt oder beschränkt Steuerpflichtiger und (3) ein entsprechender Geschäftsvorgang erforderlich, damit die Abwehrmaßnahmen des StAbwG greifen können. In der Praxis liegen die Voraussetzungen oft schneller vor, als man denkt.

Nicht kooperatives Steuerhoheitsgebiet und Ansässigkeit

Ein Steuerhoheitsgebiet ist nicht kooperativ, wenn es intransparent in Steuersachen ist (§ 4 StAbwG), unfairen Steuerwettbewerb betreibt (§ 5 StAbwG) oder die BEPS-Mindeststandards (§ 6 StAbwG) nicht erfüllt. Zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung erlassen das BMF und das Bundeswirtschaftsministerium gemeinsam die Steueroasen-Abwehrverordnung (StAbwVO). Darin werden die nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiete aufgeführt. Die StAbwVO wird in der Regel zum Jahresende aktualisiert und basiert im Wesentlichen auf der „EU Blacklist“. Diese liefert folglich bereits einen Hinweis darauf, welche Steuerhoheitsgebiete zukünftig als nicht kooperativ oder wieder als kooperativ angesehen werden. Die Blacklist ist eine vom Rat für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) im Amtsblatt der EU veröffentlichte Liste, die zweimal jährlich – in der Regel im Februar und im Oktober – aktualisiert wird.

Eine Person ist in einer Steueroase ansässig, wenn ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt (bei natürlichen Personen) bzw. der Sitz oder Ort der Geschäftsleitung in einem solchen Staat liegt. Betroffen sind damit auch Geschäftsbeziehungen zu Personen, deren Ansässigkeit sowohl in einem kooperativen als auch in einem nicht kooperativen Staat liegt, wenn sie im kooperativen Staat vollumfänglich besteuert werden.

Betroffener Geschäftsvorgang

In den Anwendungsbereich des StAbwG fallen nur Geschäftsvorgänge i. S. d. § 7 StAbwG. Gemeint sind Geschäftsbeziehungen oder Beteiligungsverhältnisse, die der Steuerpflichtige in oder mit Bezug zu einem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet unterhält. Leicht festzustellen ist, ob mittelbare oder unmittelbare Beteiligungsverhältnisse vorliegen. Allein aufgrund dieses Merkmals ist noch einmal auf die Relevanz Russlands auf der Liste der StAbwVO seit 2023 hinzuweisen. Bereits im Konzern vorhandene mittelbare oder unmittelbare Beteiligungen an russischen Gesellschaften öffnen die Türen des StAbwG. Jeder Konzern, in dem mindestens eine russische Gesellschaft vorkommt, könnte daher potenziell von den Abwehrmaßnahmen betroffen sein.

Unproblematische Domain-Endung „.ai“

Etwas schwieriger festzustellen sind erfasste Geschäftsbeziehungen eines Steuerpflichtigen in oder mit Bezug zu einem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet. Denn dafür ist ein Beteiligungsverhältnis nicht erforderlich. Das heißt, auch Geschäftsbeziehungen zu fremden Dritten eröffnen den Anwendungsbereich des StAbwG. Dabei ist nicht immer eindeutig, welche Art der Geschäftsbeziehung erfasst sein soll und welche nicht. Das erwähnte BMF-Schreiben schränkt den weitreichenden Begriff der Geschäftsbeziehungen zumindest teilweise ein und nimmt Entgelte für öffentlich-rechtliche Leistungspflichten sowie damit in engem sachlichem Zusammenhang stehende obligatorische Nutzungs- und Dienstleistungsbeziehungen aus dem Anwendungsbereich des StAbwG aus. Die Durchfahrt des Panamakanals und u. E. auch die Nutzung der Domainendung „.ai“, die von der Karibikinsel Anguilla verwaltet wird, sollten folglich keine betroffene Geschäftsbeziehung darstellen.

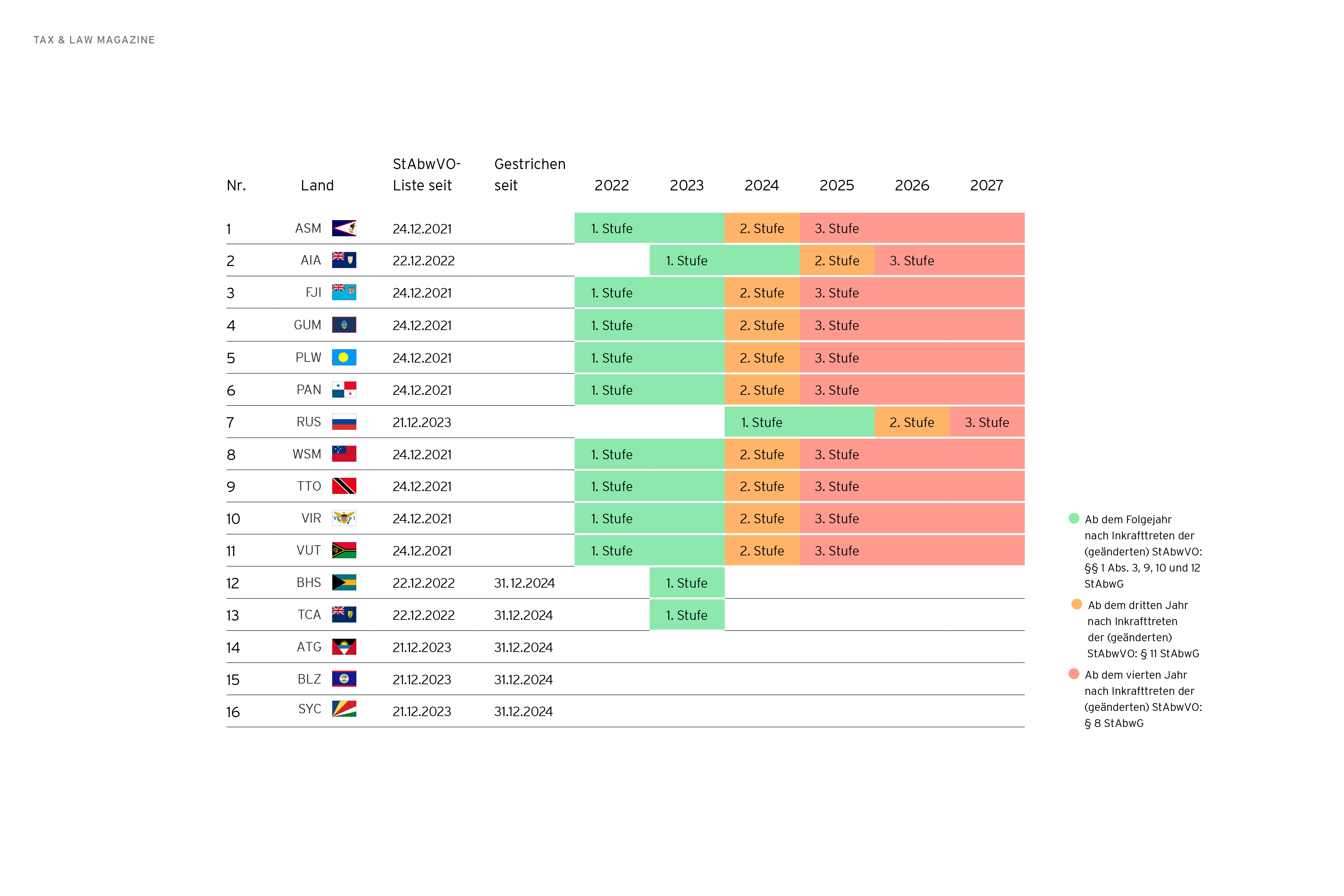

Gestaffelte Abwehr

Die Abwehrmaßnahmen kommen zeitlich gestaffelt zur Anwendung. Maßgebend ist für jedes betroffene Steuerhoheitsgebiet das Jahr der Aufnahme auf die Liste der nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiete der (geänderten) StAbwVO. Während die verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung (§ 9 StAbwG), Quellensteuermaßnahmen (§ 10 StAbwG) , die gesteigerten Mitwirkungspflichten (§ 12 StAbwG) und der in § 1 Abs. 3 StAbwG aufgenommene Treaty Override bereits ab dem ersten Folgejahr anzuwenden sind, finden die Maßnahmen bei Gewinnausschüttungen und Anteilsveräußerungen (§ 11 StAbwG) erst ab dem dritten Jahr und das Betriebsausgabenabzugsverbot (§ 8 StAbwG) ab dem vierten Jahr nach Aufnahme des Staates auf die Liste der nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiete der (geänderten) StAbwVO Anwendung. Absicht des Gesetzgebers war es, immer nur eine der Abwehrmaßnahmen zur Anwendung kommen zu lassen. Deshalb wurden für die einzelnen Maßnahmen Vorrangregeln aufgenommen.

Verbot des Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzugs

Die erste Abwehrmaßnahme stellt zugleich die schärfste Waffe dar: das Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzugsverbot. Steuerpflichtige dürfen demnach Aufwendungen aus Geschäftsvorgängen mit Anknüpfungspunkt in einem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet nicht im Rahmen der Gewinn- bzw. Einkünfteermittlung berücksichtigen. Das BMF nennt als solche Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten insbesondere Teilwertabschreibungen und Buchwertabgänge, Aufwendungen aus der Anschaffung oder Herstellung und Arbeitslohn. Der Wortlaut von § 8 StAbwG könnte darauf schließen lassen, dass jegliche Aufwendungen aus Geschäftsvorgängen betroffen sind. Allerdings sollte das Betriebsausgabenabzugsverbot aus unserer Sicht nur in den Fällen greifen, in denen die Zahlung in das nicht kooperative Steuerhoheitsgebiet erfolgt. Dafür spricht, dass bei Zahlung aus dem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet gerade keine Verlagerung von Erträgen in sogenannte Steueroasen erfolgt. Auch die Gesetzesbegründung lässt diese Ansicht zu.

Verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung

Im Gegensatz zur „einfachen“ Hinzurechnungsbesteuerung (§§ 7 bis 14 AStG) sind im Rahmen der verschärften Hinzurechnungsbesteuerung (§ 9 StAbwG) neben den passiven auch die aktiven Einkünfte betroffen. Voraussetzung ist, dass die aktiven und passiven Einkünfte insgesamt im nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet einer niedrigen Besteuerung unterliegen. Darüber hinaus sind auch die übrigen Voraussetzungen der einfachen Hinzurechnungsbesteuerung zu erfüllen.

Ein Substanznachweis gemäß § 8 Abs. 2 bis 4 AStG kann im Rahmen der verschärften Hinzurechnungsbesteuerung nicht geführt werden und auch die Freigrenze bei gemischten Einkünften (§ 9 AStG) ist unbeachtlich. Sollte die verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung insgesamt zu einem besseren Ergebnis führen, wird sie zugunsten der einfachen Hinzurechnungsbesteuerung suspendiert.

Quellensteuern

Eine besondere Hürde stellen die Quellensteuermaßnahmen aus § 10 StAbwG dar. Diese erweitern die inländischen Einkünfte (§ 49 EStG), an die die beschränkte Steuerpflicht anknüpft. Die darin abschließend aufgezählten Einkunftsarten führen allesamt zu einer beschränkten deutschen Steuerpflicht der Person, die im nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet ansässig ist. Die Besteuerung erfolgt durch Steuerabzug (Quellensteuer). Laut Finanzverwaltung ist es jedoch nicht zu beanstanden, wenn der Steuerabzug unterbleibt, sofern absehbar ist, dass ein Staat von der Liste der StAbwVO gestrichen wird. Die besondere Schwierigkeit des § 10 StAbwG liegt in der Sachverhaltsermittlung. Denn der Empfänger der Leistungen, der zugleich den Steuerabzug vorzunehmen hat, muss wissen, ob der Leistende in einem Steuerhoheitsgebiet im Sinne der StAbwVO ansässig ist.

Gewinnausschüttungen und Anteilsveräußerungen

Darüber hinaus wird die Steuerfreistellung auf Dividenden und Veräußerungsgewinne (Teileinkünfteverfahren bzw. § 8b KStG und vergleichbare Vorschriften eines Doppelbesteuerungsabkommens) versagt, wenn diese aus Beteiligungen an Personen, die in einem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet ansässig sind, erzielt werden. Die Maßnahme greift jedoch nicht, wenn die Zahlung beim Leistenden bereits dem Betriebsausgabenabzugsverbot oder der Quellensteuer unterlegen hat.

Gesteigerte Mitwirkungspflichten

Schließlich sind die gesteigerten Mitwirkungspflichten keinesfalls zu unterschätzen. Betroffene müssen bestimmte Aufzeichnungen elektronisch an die örtlich zuständigen Finanzbehörden und bei Verpflichtung zum Country-by-Country Reporting zudem an das Bundeszentralamt für Steuern übermitteln. Diese Übermittlung ist unaufgefordert innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Kalender- oder Wirtschaftsjahres vorzunehmen. Aus Sicht des BMF greifen die gesteigerten Mitwirkungspflichten jedoch erst, wenn eine der Abwehrmaßnahmen auf den zugrunde liegenden Sachverhalt tatsächlich angewendet wird. Kommen die Steuerpflichtigen der Mitwirkungspflicht nicht nach, droht eine widerlegbare Schätzung der steuerpflichtigen Einkünfte durch die Finanzbehörde zzgl. eines etwaigen Zuschlags in Höhe von 5.000 Euro oder mehr.

Autor:innen: Sarah Rothe, Daniel Käshammer

Fazit

Das Steueroasen-Abwehrgesetz (StAbwG) führt zu erheblichen Herausforderungen für Unternehmen, die Geschäftsvorgänge mit nicht kooperativen Steuerhoheitsgebieten aufweisen. Die Abwehrmaßnahmen greifen zeitlich gestaffelt und betreffen verschiedene Aspekte wie den Betriebsausgabenabzug, die Hinzurechnungsbesteuerung oder Quellensteuern. Ein besonders scharfes Schwert ist das Betriebsausgabenabzugsverbot, das seit diesem Jahr erstmals anzuwenden ist. Zudem müssen Unternehmen gesteigerte Mitwirkungspflichten erfüllen. Insgesamt erfordert das StAbwG eine sorgfältige Überprüfung der Geschäftsvorgänge, um nachteilige Konsequenzen zu vermeiden.

Warum inkongruente Gewinnausschüttungen jetzt steuerlich anerkannt sind

Zu inkongruenten Gewinnausschüttungen gibt es neue Rechtsgrundsätze.

Warum der neue Erlass zur Wegzugs- und Hinzurechnungsbesteuerung Steuerpflichtige härter trifft

Per Erlass will die Finanzverwaltung ihren Standpunkt zu einer zumeist restriktiven Auslegung fixieren. Was Betroffenen nun droht.

Das BMF erklärt die Abwehrmaßnahmen gegen Steueroasen und Russland.