Die internationale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten.

Mit Investitionsbooster, Steuerreform und Entbürokratisierung will die Bundesregierung die Wirtschaft flottbekommen. Eine Analyse samt Blick auf Ansätze in anderen Ländern zeigt, dass weitere Schritte nötig sind.

Überblick

- Die Bundesregierung plant mit einem Investitionsbooster und Steuerreformen, die deutsche Wirtschaft aus der Stagnation zu führen und das Unternehmertum zu stärken.

- Eine aktuelle Studie zeigt, dass die ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland 2024 den niedrigsten Stand seit 2011 erreicht haben, was einen grundlegenden Transformationsprozess erfordert.

- Geplante Maßnahmen umfassen unter anderem eine Senkung des Körperschaftsteuersatzes und eine Erhöhung der Forschungszulage, um die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern.

Die aktuelle Lage der deutschen Wirtschaft ist herausfordernd. Eine lange Phase wirtschaftlicher Stagnation kollidiert mit äußerst volatilen protektionistischen Maßnahmen der US-Regierung: Die US-Zollankündigungen dämpfen die Wachstumsperspektiven des weltweiten BIP massiv. Mit Bildung der neuen Bundesregierung und Abschluss des Koalitionsvertrags unter dem Motto „Verantwortung für Deutschland“ scheint zumindest die politische Unsicherheit im Inland vorerst gebannt. Ein Faktor, den auch die OECD als mit entscheidend für die sich abzeichnende Konjunkturerholung ansieht. Dabei ist die Erwartungshaltung in der Wirtschaft an den Standort Deutschland und an eine Politik, die Unternehmertum stärkt und Belastungen senkt, größer denn je.

100 Tage

Mit ihrem Ende Mai veröffentlichten „Sofortprogramm“ setzt die neue Bundesregierung unter Führung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Prioritäten des Koalitionsvertrags für die ersten 100 Tage ihrer Amtszeit. Kernbestandteil ist eine Investitionsoffensive, die das bereits im März beschlossene Sondervermögen verteilen und den Rahmen für private und staatliche Investitionen verbessern soll. Begleitende strukturelle Reformen, insbesondere im steuerlichen Bereich, sollen Deutschland insgesamt wieder auf Wachstumskurs bringen.

Sieben Jahre in Folge

Den Reformdruck am Investitionsstandort Deutschland bestätigt eine aktuelle Studie von EY. Demnach sanken die ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland 2024 im siebten Jahr in Folge und erreichten ihren niedrigsten Stand seit 2011. Insbesondere der starke Rückgang der US-Investitionen in Deutschland macht sich bemerkbar. Zwar gibt es vor allem in der Industrie auch leichte Hoffnungsschimmer zu vermelden, was den Gesamtwert ausländischer Direktbeteiligungen angeht, doch ganz offensichtlich bedarf es eines grundlegenden Transformationsprozesses, um einen Umschwung und eine signifikante Konjunkturankurbelung zu erreichen.

Erster Aufschlag aus dem BMF

Den steuerpolitischen Aufschlag zur Umsetzung hat – kaum im Amt – der neue Bundesfinanzminister Lars Klingbeil gemacht. Er reagierte im Eiltempo und ließ den Gesetzentwurf „für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland“ erarbeiten. Im Wesentlichen hat die Bundesregierung folgende fünf Maßnahmen kurzfristig in einem „Schnellläufergesetz“ vorbereitet, mit dem Ziel, dass Bundestag und Bundesrat noch vor der Sommerpause darüber entscheiden können:

Für die Jahre 2025, 2026 und 2027 gilt eine degressive AfA von jeweils bis zu 30 Prozent für Ausrüstungsinvestitionen. Die Koalitionäre sprechen von einem „Investitionsbooster“

Ab 2028 sinkt der Körperschaftsteuersatz über den Zeitraum von fünf Jahren um jeweils 1 Prozentpunkt pro Jahr auf dann 10 Prozent im Jahr 2032

Der Thesaurierungssteuersatz für Personengesellschaften nach § 34a EStG für nicht entnommene Gewinne wird von derzeit 28,25 Prozent in drei Stufen auf 25,00 Prozent ab 2032 abgesenkt

Die Bemessungsgrundlage der Forschungszulage wird von 10 auf 12 Millionen Euro erhöht. Zudem findet ein pauschaler Gemeinkostenzuschlag von bis zu 20 Prozent auf die geltend gemachten förderfähigen Aufwendungen Anwendung

Im Bereich der E-Mobilität ist eine Anhebung des Bruttolistenpreises bei der Dienstwagenbesteuerung von Elektrofahrzeugen auf 100.000 Euro und eine Sonderabschreibung von 75 Prozent im Anschaffungsjahr vorgesehen.

In anderen Gesetzgebungsverfahren, die ebenfalls kurzfristig umgesetzt werden sollen, geht es um Entlastungen bei Energie. Die Stromsteuer wird für alle Unternehmen statt wie bisher nur für das produzierende Gewerbe auf das europäische Mindestmaß reduziert. Hinzu kommt eine Senkung der Netzentgelte und anderer Umlagen im Strombereich. Mit einem Standortfördergesetz will die Koalition die Finanzierungsmöglichkeiten von Start-ups verbessern und es Investmentfonds erleichtern, in Infrastruktur zu investieren – damit würde das mit der Ampelkoalition untergegangene Zukunftsfinanzierungsgesetz 2 wiederbelebt.

Weitere Runde

Des Weiteren möchte die Bundesregierung den Personengesellschaften, die der Einkommensteuer unterliegen, eine rechtsformneutrale Besteuerung mit niedrigeren Sätzen ermöglichen. Dazu will die Koalition das Optionsmodell (§ 1a KStG) wesentlich verbessern. Aus Sicht der Wirtschaft müsste außerdem bei der Thesaurierungsbegünstigung (§ 34a EStG) nachgelegt werden, um die Senkung des Steuersatzes aus dem Schnellläufergesetz abzurunden. Zudem soll Mehrarbeit attraktiver werden: Arbeitgeber könnten ihren Teilzeitkräften eine steuerfreie Prämie für das Aufstocken ihrer Arbeitszeit zahlen; die Überstundenzuschläge sollen ebenfalls steuerfrei werden. Quasi als Dauerbrenner ist der Bürokratieabbau auf der Koalitionsagenda vertreten. Für Unternehmen relevant sind insbesondere die geplanten Typisierungen, Vereinfachungen und Pauschalierungen sowie das Ziel, für Körperschaften und Personengesellschaften sukzessive die Selbstveranlagung einzuführen.

Erste Einschätzungen

Wie sind nun die Maßnahmen der Bundesregierung zu bewerten? Sind sie geeignet, um der kränkelnden Wirtschaft auf die Füße zu helfen? Wo könnte die Koalition nachbessern? Ob der ambitionierte Titel des Gesetzentwurfs den angekündigten Maßnahmen standhält und welche weiteren Schritte denkbar und nötig sind, wollen wir in einer näheren Betrachtung untersuchen. Interessant ist dabei auch immer ein Blick in Länder, die bereits ähnliche Maßnahmen umgesetzt haben oder ganz andere Ansätze verfolgen. Eine EY-Umfrage unter 200 Steuerfachleuten zeigt zudem, dass die Resonanz auf das Programm zunächst verhalten ist.

1. Investitionsbooster

Die degressive Abschreibung (AfA) wurde zuletzt während der Corona-Pandemie und im Zuge der wirtschaftlichen Disruptionen durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine als Instrument der Konjunkturpolitik eingesetzt. Auch die OECD attestiert in ihrem Wirtschaftsbericht 2025, dass die angekündigte degressive Abschreibung für Investitionen – ebenso wie die Senkung der Körperschaftsteuer – die Investitionsanreize erhöhen dürfte.

Jetzt soll das Ende 2024 ausgelaufene Instrument reaktiviert werden. „Wir werden einen Investitions-Booster in Form einer degressiven Abschreibung auf Ausrüstungsinvestitionen von 30 Prozent in den Jahren 2025, 2026 und 2027 einführen“, heißt es im Koalitionsvertrag, und das Sofortprogramm setzt es so um. Unter „Ausrüstungsinvestitionen“ sind wie in der Vergangenheit abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens zu verstehen, beispielsweise Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Immobilien oder immaterielle Wirtschaftsgüter sind nicht erfasst.

Nicht wirklich 3 × 30

Der Abschreibungssatz von 30 Prozent ist dieses Mal etwas höher, er darf jedoch das Dreifache der regulären linearen Abschreibung nicht überschreiten. Wird z. B. eine Photovoltaikanlage regulär über 20 Jahre pro Jahr mit 5 Prozent abgeschrieben, beträgt hier die degressive AfA nur 15 statt 30 Prozent. Ein weiterer Wermutstropfen ist die Degression selbst: Die 30 Prozent Afa beziehen sich stets auf den Bilanzwert zu Beginn eines Jahres und nicht auf den ursprünglichen Anschaffungswert. Dreimal 30 Prozent degressive Afa ergeben daher nach drei Jahren eine Gesamtabschreibung von rund 64 Prozent und nicht von 90 Prozent.

Stundungseffekt

Die degressive AfA bietet in den Anfangsjahren einen steuerlichen Vorteil, der über die gewöhnliche Nutzungsdauer jedoch vollständig neutralisiert wird, weil später die restlichen Abschreibungen entsprechend geringer ausfallen – und ein höherer Gewinn zu versteuern ist. Unterm Strich handelt es sich um einen Steuerstundungsvorteil, der die Liquidität der Unternehmen umso mehr verbessert, je deutlicher sich die degressive AfA von der linearen abhebt, denn in beiden Varianten wird letztendlich der gleiche Betrag abgeschrieben – nur eben bei der degressiven Variante früher. Es gilt insgesamt als unstrittig, dass gute Abschreibungsbedingungen dazu beitragen, die Investitionsbereitschaft von Unternehmen zu fördern. Gleichwohl müssen die übrigen Standortfaktoren ebenfalls stimmen und die Investition muss sich ökonomisch rechnen. Auch andere Länder haben Maßnahmen in diese Richtung ergriffen; diese gehen allerdings deutlich weiter als die Ankündigung der Koalition in Deutschland.

Trumps 100 Prozent

So führten die USA im Rahmen des „Tax Cuts & Jobs Act“ von 2017 eine Regelung ein, die bis 2022 Bonusabschreibungen auf sogenanntes qualifiziertes Anlagevermögen in Höhe von 100 Prozent ermöglichte. Als solches gelten grundsätzlich alle Güter mit bis zu 20 Jahren Nutzungsdauer. Die von der ersten Regierung Donald Trump eingeführte Superabschreibung läuft seit 2022 gestaffelt aus und verringert sich um 20 Prozent pro Jahr, bis sie ab 2027 keine Anwendung mehr findet. Durch das sich derzeit in der Fertigstellung befindliche „One Big Beautiful Bill“ ist jedoch eine befristete Verlängerung der Abschreibungsmöglichkeit bis Ende 2029 geplant.

London: auch für immaterielle Wirtschaftsgüter

Im Vereinigten Königreich gab es eine degressive Abschreibung, die – anders als in Deutschland – auch auf Know-how und Patente (immaterielle Wirtschaftsgüter) mit einem Satz von 25 Prozent angewendet wurde. Der Finance Act 2021 führte zeitweise sogar zu einer Abschreibung über 130 Prozent, was Unternehmen einen erheblichen Anreiz bot, in neue Technologien und nachhaltige Projekte zu investieren. Zusätzlich gibt es auch weiterhin Sofortabschreibungen für bestimmte Anschaffungen, beispielsweise für sogenannte umweltfreundliche Investitionen etwa in E-Autos oder Ladesäulen.

„Plan México“

Die mexikanische Regierung hat seit Januar 2025 hohe Abschreibungen eingeführt. Sie betragen im Jahr der Anschaffung je nach Art des Wirtschaftsguts zwischen 35 und 91 Prozent. Sie sind Teil eines ambitionierten „Plan México“, mit dem Präsidentin Claudia Sheinbaum das Land zur zehntgrößten Wirtschaftsnation entwickeln und unabhängiger von den USA machen will. Insgesamt veranschaulichen die einzelnen Beispiele, dass andere Staaten bei ihren Abschreibungsregelungen deutlich über die deutschen „Investitionsbooster“ hinausgehen. Es bleibt daher abzuwarten, wie sehr die geplante degressive AfA in Höhe von 30 Prozent als belebender Standortvorteil für Deutschland dient.

2. Steuersätze

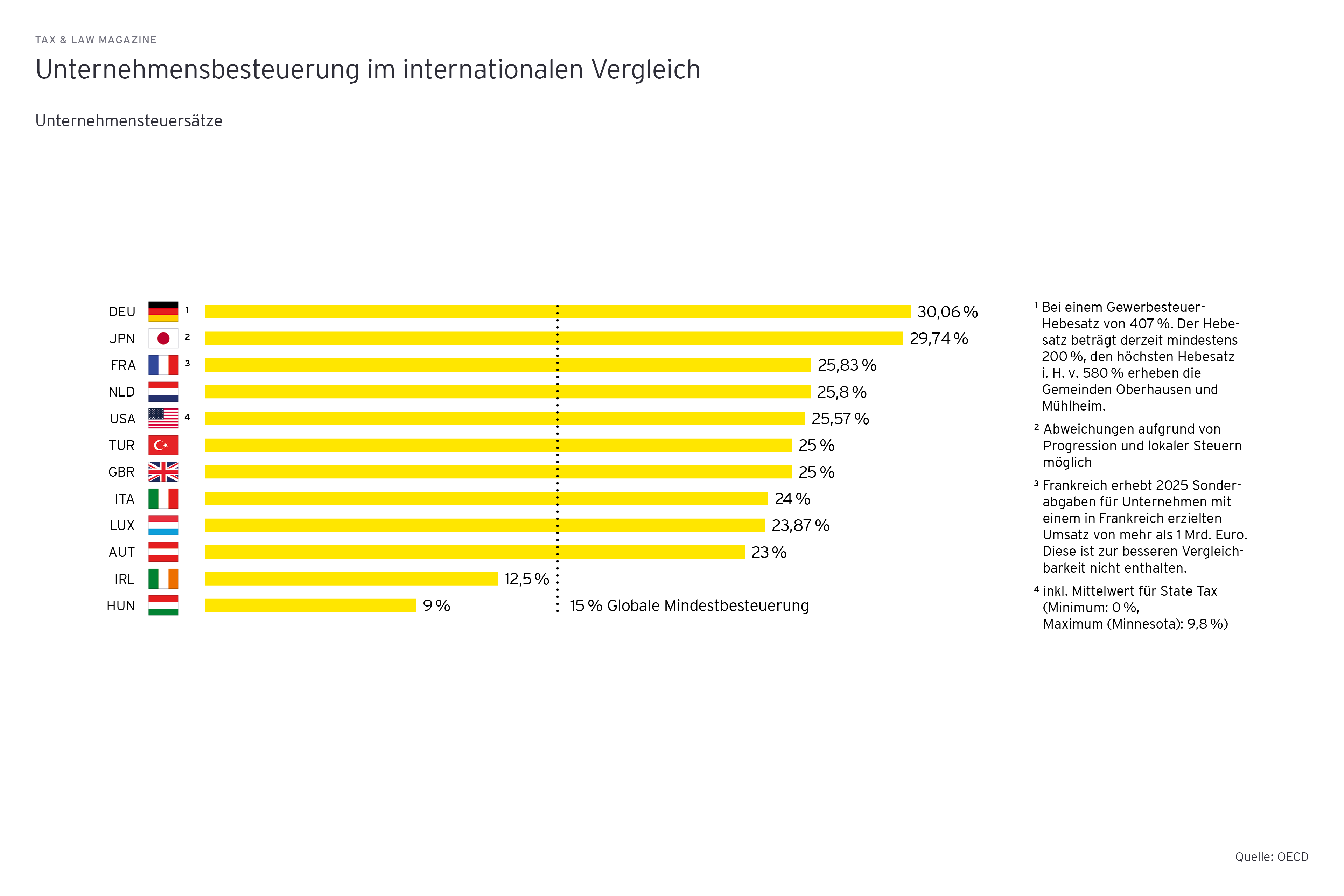

Unternehmen in Deutschland werden gleich mehrfach besteuert. Auf den Gewinn wird zunächst die Körperschaftsteuer mit einem Satz von 15,0 Prozent erhoben. Dazu kommt der Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent der festgesetzten Körperschaftsteuer. Außerdem wird Gewerbesteuer erhoben, deren Höhe sich maßgeblich nach dem von den Gemeinden festgelegten Hebesatz bestimmt. Dadurch ergibt sich eine durchschnittliche nominale Steuerbelastung von Unternehmen in Deutschland von gut 30 Prozent. Insbesondere in Großstädten liegt der Hebesatz deutlich höher, wie z. B. in Oberhausen und Mühlheim an der Ruhr, wo der Hebesatz bei aktuell 580 Prozent liegt, sodass die Gesamtbelastung im Extremfall sogar bis auf 36 Prozent steigen kann.

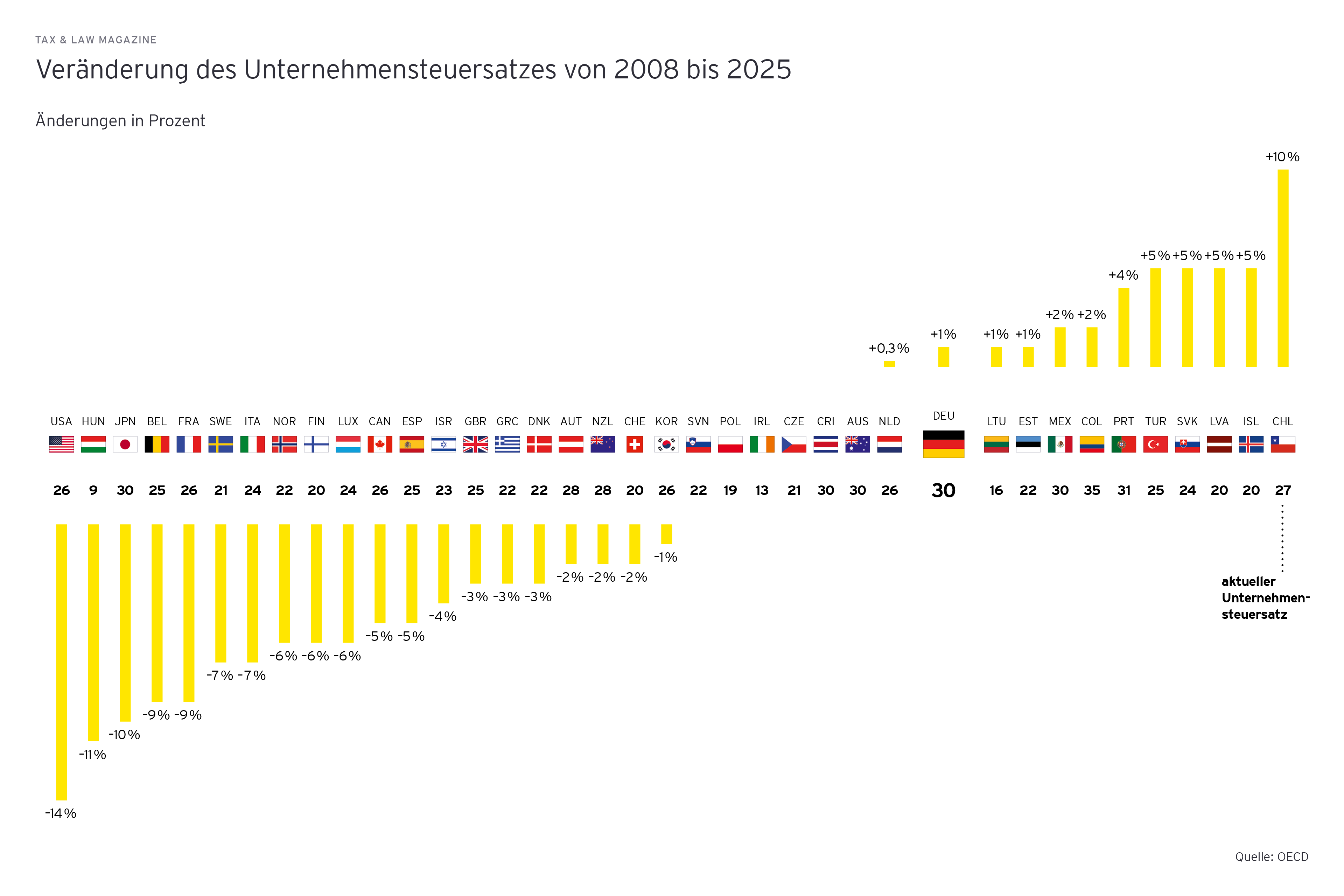

Den OECD-Durchschnitt …

Der OECD-Durchschnitt liegt deutlich niedriger, bei derzeit 23,6 Prozent. Während in den meisten Ländern die Steuerbelastung für Unternehmen über die letzten Jahre eher zurückgegangen ist, ist sie in Deutschland durch Erhöhungen der Gewerbesteuerhebesätze seit der Unternehmensteuerreform 2008 und die Ausweitung der Bemessungsgrundlage (Zinsschranke in § 4h EStG, Lizenzschranke in § 4j EStG, Aufwandsverzögerung nach § 4f EStG, Anti-Hybridregelung aus § 4k EStG etc.) stetig gestiegen. Es ist bekanntermaßen nicht der Steuersatz allein, der die steuerliche Belastung bestimmt. Dies gilt erst recht, wenn man bestimmte grenzüberschreitende Fallkonstellationen betrachtet, in denen die Senkung des Körperschaftsteuersatzes aufgrund sogenannter Anrechnungsüberhänge bei im Ausland erzielten Einkünften gerade nicht zu einer Senkung der Steuerbelastung bei der inländischen Kapitalgesellschaft führt.

… wieder erreichen …

Doch jeder Trend muss irgendwann enden. Als Reaktion will die Bundesregierung ab 2028 über fünf Jahre die Körperschaftsteuer schrittweise um jeweils 1 Prozentpunkt senken. Der Körperschaftsteuersatz im Jahr 2032 würde dann noch 10 Prozent betragen. Da der Solidaritätszuschlag als Aufschlag auf die Körperschaftsteuer automatisch mit sinkt, ergibt sich ein weiterer Effekt von ca. 0,3 Prozentpunkten. Bei einem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz von 400 Prozent steht am Ende eine Gesamtsteuerbelastung von etwas unter 25 Prozent. Deutschland würde sich damit wieder dem OECD-Mittelwert zumindest annähern. Auch die Expertenkommission „Vereinfachte Unternehmensteuer“ bewertet eine Entwicklung der Steuerbelastung unternehmerischer Gewinne in Richtung 25 Prozent als wettbewerbsfähig und investitionsfördernd.

… aber erst in sieben Jahren

Die Gemächlichkeit des Tempos verwundert angesichts der Dringlichkeit und der Erfahrung mit der Unternehmensteuerreform 2008: Seinerzeit trug der vergleichbare Schritt vom Hochsteuerland in den Bereich des damaligen OECD-Durchschnitts entscheidend zur wirtschaftlich goldenen Dekade der 2010er-Jahre bei. Folglich erscheint der Zeitplan der Koalition zu ambitionslos. Um wirklich Aufbruchstimmung zu erzeugen, kommt die Senkung der Körperschaftsteuer zu spät und zu langsam. Zwar sind stufenweise Steuersenkungen ein bewährtes Instrument, um den Unternehmen Sicherheit für ihre Investitionsplanung zu geben und zugleich die Belastung der öffentlichen Haushalte im Rahmen zu halten. In ihrem dritten Krisenjahr braucht die deutsche Wirtschaft aber deutlich schnellere (und vielleicht auch innovativere) Entlastungen.

Alternative: Gewerbesteuerreform?

Zudem drängt sich die grundsätzliche Frage auf, ob nicht eine echte Unternehmensteuerreform, die bei der deutschen Sonderbelastung durch die Gewerbesteuer ansetzen würde, einen weit nachhaltigeren Effekt hätte. Selbst wenn die Belastung der Staatshaushalte auf das Volumen begrenzt würde, das jetzt für die degressive AfA und die Körperschaftsteuersatzsenkung eingeplant ist, wäre die Abschaffung der Gewerbesteuer im Gegenzug zu einer anderweitigen Finanzierung der Gemeinden für die Unternehmen ein fundamentaler erster Schritt zu einem wirklichen Bürokratieabbau, was international als Aufbruchsignal verstanden werden dürfte.

Besonderheit: differenzierter Steuersatz

Einen ganz anderen Weg wählt unser Nachbarland Polen: Dort gibt es seit 2019 einen differenzierten Körperschaftsteuersatz. Der Grundsatz beträgt 19 Prozent. Für besondere IP-Einkünfte – beispielsweise aus Patenten, eingetragenen Medikamenten oder aus bestimmten geschützten Computerprogrammen – gilt ein ermäßigter Satz von 5 Prozent. Außerdem profitieren kleine Unternehmen von einem reduzierten Steuersatz von 9 Prozent auf sämtliche Einkünfte außer Kapitaleinkünfte. Voraussetzung dafür ist, dass das Jahreseinkommen des Unternehmens 2 Millionen Euro nicht übersteigt. Um Missbrauch zu verhindern, sind zudem Unternehmen ausgeschlossen, die als Ergebnis von Umstrukturierungsmaßnahmen entstanden sind. In den Niederlanden liegt der reguläre Steuersatz bei 25,8 Prozent, jedoch wird für die ersten 200.000 Euro des zu versteuernden Einkommens ein günstigerer, gestaffelter Einstiegssatz von nur 19 Prozent fällig. Forschungs- und technologieorientierte Unternehmen können wie in Polen von einem begünstigten IP-Steuersatz in Höhe von 9 Prozent profitieren.

Faktor Arbeit auch zu hoch belastet

In ihrem Wirtschaftsbericht 2025 weist die OECD darauf hin, dass in Deutschland der Faktor Arbeit noch stärker besteuert werde, als es bei Unternehmen der Fall sei. Mit fatalen Folgen: „Die hohe Besteuerung des Faktors Arbeit verringert die Arbeitsanreize, während zugleich starke Personalengpässe bestehen. Sie sollte daher durch eine Senkung der Einkommensteuersätze reduziert werden.“ Auch die steigenden Sozialbeiträge sieht die Organisation kritisch. Sie betont, die Reformen und Reformpläne der jüngsten Zeit reichten nicht aus, um das Rentensystem zu stabilisieren.

3. Forschungszulage

Vergleicht man die gesamtwirtschaftlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung – ein wichtiger Indikator für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit eines Landes –, so bleibt Europa deutlich hinter den Zahlen der USA und auch von China zurück. Zwar bewegt sich Deutschland deutlich oberhalb des europäischen Durchschnitts, hat jedoch sein selbst gestecktes Ziel von 3,5 Prozent des BIP auch noch nicht erreicht. Die Bundesregierung will versuchen, die Forschungsbedingungen in Deutschland steuerlich stärker anzuregen. Bei der Forschungszulage soll die Bemessungsgrundlage von 10 Millionen auf 12 Millionen Euro ab 2026 steigen, womit der Kreis der förderfähigen Projekte zunimmt. Außerdem soll ein Gemeinkostenzuschlag von pauschal 20 Prozent auf die Bemessungsgrundlage angewandt werden können. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) profitieren von einem besonderen Fördersatz von 35 Prozent. Seit Einführung des Wachstumschancengesetzes im Jahr 2024 können zudem nicht nur Personal-, sondern auch Sachkosten gefördert werden.

Frankreich: 100 Millionen, Deutschland: 10 Millionen

Durch die relativ begrenzte Bemessungsgrundlage fällt die Qualität des deutschen Angebots bei größeren Investitionen erheblich zurück. Hier sind Länder wie Portugal, Litauen, Frankreich, Spanien oder Irland derzeit wesentlich attraktiver. Auch eine steuerliche Förderung ist an der besten Alternative zu bewerten. So bietet Nachbar Frankreich eine Forschungsförderung von 30 Prozent bis zu einer Bemessungsgrundlage von 100 Millionen Euro. Sobald die Grenze überschritten wird, reduziert sich die Fördersumme auf 5 Prozent. Es bleibt daher abzuwarten, ob die Anpassungen an der Forschungszulage ausreichen, um Deutschland auch für größere Forschungsvorhaben in die internationale Spitzengruppe aufrücken zu lassen.

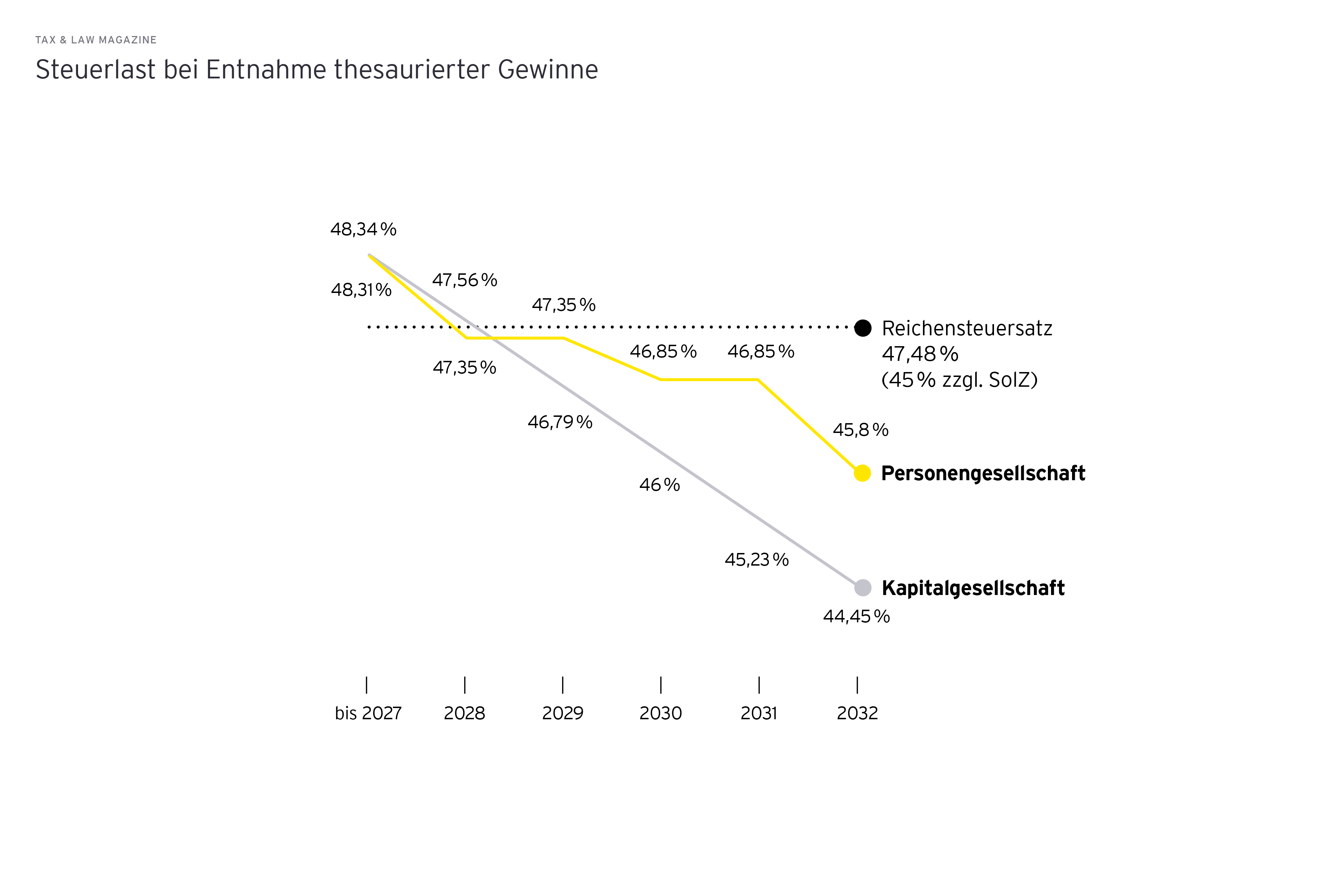

4. Optionsmodell/Thesaurierung

Der Koalitionsvertrag kündigt an, dass wesentliche Verbesserungen beim Optionsmodell nach § 1a KStG sowie bei der Thesaurierungsbegünstigung für einbehaltene Gewinne nach § 34a EStG angestrebt werden. Ziel ist es, deutschen Personengesellschaften eine steuerliche Behandlung zu ermöglichen, die der von Kapitalgesellschaften ähnelt. Die genauen Details dieser Verbesserungen sind jedoch unklar, da der Koalitionsvertrag in Bezug auf die konkrete Ausgestaltung wenig präzise ist. Es bleibt zu hinterfragen, ob diese Vorschriften in der Praxis tatsächlich von Bedeutung sind, oder ob sie eher als Nebelkerzen fungieren.

Thesaurierungsregel: Herausforderungen bei der Entnahme

Die Thesaurierungsregel sieht vor, dass nicht ausgeschüttete Gewinne mit einem Steuersatz von aktuell 28,25 Prozent begünstigt werden, der schrittweise auf 25 Prozent ab dem Veranlagungszeitraum 2032 sinken soll. Allerdings kann eine spätere Entnahme thesaurierter Gewinne zu einer Gesamtversteuerung von über 48 Prozent führen, was höher ist als bei der transparenten Besteuerung, selbst unter Berücksichtigung des Reichensteuersatzes. Zukünftig könnte sich dies zugunsten der Thesaurierung ändern, jedoch gibt es zahlreiche Details, die beachtet werden müssen. Beispielsweise kann ein Formwechsel dazu führen, dass thesaurierte Gewinne nachversteuert werden müssen. Spitzenverbände fordern daher, die Nachversteuerungssätze zu senken oder eine Günstigerprüfung zuzulassen. Zudem sollte bei einem Formwechsel keine Nachversteuerung erfolgen.

Optionsmodell: Wichtige Überlegungen

Das Optionsmodell bietet auf den ersten Blick den Vorteil, dass Personenhandelsgesellschaften ertragsteuerlich wie Kapitalgesellschaften behandelt werden können, was eine niedrigere Körperschaftsteuer zur Folge zu haben scheint. Allerdings gibt es auch hier mehrere Kritikpunkte. So ist es erforderlich, dass Sonderbetriebsvermögen zwingend eingebracht wird. Darüber hinaus kann das Optieren zu einer Sperrfristverletzung führen, was den Verlust von Zins-, EBITDA- und Verlustvorträgen zur Folge hat. Zudem kann die optierende Gesellschaft nicht als Organgesellschaft fungieren, und viele internationale Fragen sind bislang ungeklärt.

Es ist auch zu beachten, dass die Diskussion um die Rechtsformneutralität einen hohen Stellenwert einnimmt, während andere Aspekte wie die Finanzierungsneutralität (z.B. Zinsschranke) oder andere Neutralitäten oft weniger Beachtung finden. Dies wirft die Frage auf, inwieweit das gesamte Steuersystem seiner Systemhaftigkeit beraubt wird und stattdessen als ein System wahrgenommen wird, das vor allem darauf abzielt, dem Staat Einnahmen zu sichern.

5. Energiekosten

Zwar sind seit Beginn des Russland-Ukraine-Konflikts die hohen Energiepreise zuletzt wieder deutlich gesunken, jedoch haben sie noch nicht den Stand der Zeit vor Beginn des Krieges erreicht. Hohe Energiepreise sind jedoch nicht nur ein Haupttreiber der Inflation, sondern führen auch zu einem Rückgang von Produktion und Export energieintensiver Produkte. Dabei wäre aus volkswirtschaftlicher Perspektive darauf zu achten, dass die Reduktion von Energiepreisen nicht durch Einsatz von Steuergeldern erfolgt, sondern auf einer realen Kostensenkung beruht.

Extrem teuer im EU-Vergleich

Im Koalitionsvertrag scheint die Koalition allerdings einen anderen Weg zu bevorzugen. Zwar hat das Thema Energiekosten dort einen hohen Stellenwert erhalten. Die Politik setzt dabei aber weniger auf echte Kostensenkungen, sondern eher auf die staatliche Übernahme von bislang von Unternehmen und Verbrauchern getragenen Kosten. So sollte beim Strom das ausgerufene Ziel einer dauerhaften Entlastung von Unternehmen und Verbrauchern um mindestens fünf Cent pro kWh insbesondere durch eine Senkung der Stromsteuer sowie von Netzentgelten und Umlagen erreicht werden. Doch nun soll die Steuer nur für wenige Branchen sinken. Hinzutreten soll für bestimmte Unternehmen ein staatlich subventionierter Industriestrompreis. Insgesamt – mit weiteren Abgaben neben der Stromsteuer – hat Deutschland für Privathaushalte in der Europäischen Union mit 40 Cent je kWh sogar den höchsten Strompreis. Verbraucher:innen in Ungarn müssen dafür nur 11 Cent je kWh berappen. Auch für Unternehmen liegt Deutschland derzeit über dem EU-Schnitt: für sie ist der Strom nur in Irland und in Zypern teurer.

6. Bürokratie

Generalsekretär Mathias Cormann hat der Bundesregierung bei der Übergabe des OECD-Wirtschaftsberichts Deutschland 2025 in Berlin am 12. Juni ins Buch geschrieben: „Um die Unternehmensdynamik zu stärken und die Produktivität und das Wachstum zu steigern, sollte die Reform der Fiskalregeln mit ehrgeizigen Maßnahmen kombiniert werden, welche die bürokratischen Lasten für Unternehmen und regulatorische Wettbewerbshindernisse verringern und den Fachkräftemangel beheben.“

Auch aus Unternehmenssicht bleibt Bürokratieabbau das drängendste Thema in Deutschland. Allerdings zeigt der Koalitionsvertrag nur sehr wenige konkrete steuerliche Maßnahmen hierzu auf. Die geplante Einführung der Selbstveranlagung von Unternehmen wird überwiegend positiv aufgenommen, wie eine aktuelle EY-Umfrage unter Steuerfachleuten zeigt. Die geplante verstärkte Digitalisierung der Finanzverwaltung wird ebenfalls begrüßt. Doch zeigt der Fall der steuerlichen Selbstveranlagung von Unternehmen, wo das Problem liegt: Eine gleichlautende Ankündigung fand sich bereits im Koalitionsvertrag von 2013.

Zu viele Sondervorschriften und Berichtspflichten

Und der Wunsch nach weiteren Maßnahmen bleibt groß. In der EY-Umfrage zum Koalitionsvertrag fordern die Wirtschaftsbeteiligten unter anderem Reformen bei der Gewerbesteuer und deren Hinzurechnungen; beides gilt als unnötig komplex und wirtschaftsfeindlich. Auch die EU-Meldepflichten DAC6 und DAC7 werden als überreguliert kritisiert, da sie mit erheblichem Dokumentationsaufwand verbunden sind. Ein weiterer Fokus der Kritik liegt auf der globalen Mindestbesteuerung (Pillar 2), deren Umsetzung viele Unternehmen vor immense Herausforderungen stellt. Auch hinsichtlich der Themen E-Bilanz, Organschaftsregelungen und § 4k EStG wünschen sich Unternehmen Vereinfachungen.

Entrümpeln

Wichtig wäre auch ein „Decluttering“, ein Entrümpeln sich doppelnder oder gänzlich überflüssiger Vorschriften. Warum sollen Unternehmen, die der globalen Mindeststeuer unterliegen, z. B. auch noch eine mögliche Hinzurechnungsbesteuerung aus dem Außensteuergesetz berechnen? Zarte Ansätze in diese Richtung hatte Interimsfinanzminister Jörg Kukies kurz vor Weihnachten in den zweiten Diskussionsentwurf des Mindeststeueranpassungsgesetzes aufnehmen lassen. Unklar ist, wie es damit nach der Amtsübernahme durch Lars Klingbeil weitergeht – zumal nicht absehbar ist, wie die Diskussion während der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump in der EU fortgesetzt werden wird.

Neues Ministerium

Beim Bürokratieabbau stehen die Bundesregierung und das neu geschaffene Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung vor großen Herausforderungen. In ihrem Sofortprogramm sagt die Koalition dem bürokratischen Übermaß den Kampf an. Genehmigungsverfahren für Wasserstoffinfrastruktur und Windenergie sollen beschleunigt werden, auch im Vergaberecht soll es schneller und digitaler zugehen. Vor Zivilgerichten und bei Notaren sollen Online-Verfahren möglich sein, Arbeitszeiten sollen flexibilisiert werden.

Mehr Digitalisierung, weniger Papier

Die Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens ist ein zentrales Thema für die Effizienz der Verwaltung und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, SPD und CSU werden zwar einige Vorhaben und Ziele wie die Stärkung der Finanzverwaltung durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz skizziert, die wenigen Passagen wirken aber eher wie ein Weiter-so der steuerlichen Modernisierung, anstatt konkrete Fortschritte zu versprechen. Immerhin ist seit dem 1. Januar 2025 Papier nicht mehr das Leitmedium der Rechnungsstellung und die elektronische Rechnung wurde zum Normalfall erhoben. Dies hatten der damalige Finanzminister Christian Lindner und die Ampelregierung durchgesetzt.

Auch hier gilt, nicht kleckern …

Während der Koalitionsvertrag greifbare Einzelmaßnahmen zur Digitalisierung und zum Bürokratieabbau oft schuldig bleibt, nennt er immerhin ein konkretes Ziel: Um 25 Prozent, das sind rund 16 Milliarden Euro, will die Koalition für die Wirtschaft die Bürokratiekosten reduzieren. Daneben soll der Erfüllungsaufwand um mindestens zehn Milliarden Euro sinken. Jedes Ressort soll zu diesen Zielen entsprechend seinem jeweiligen Verursachungsbeitrag beitragen. Die Abbaumaßnahmen sollen in mindestens einem Bürokratierückbaugesetz pro Jahr gebündelt werden.

…, sondern klotzen

Die Zielsetzung stimmt also durchaus. Jetzt kommt es darauf an, dass die Regierung und ihr neuer Digitalminister den Fokus klar setzen und „einfach mal machen“. Ansätze für mehr Digitalisierung und Bürokratieabbau gibt es schon länger. So schlägt die ‚Initiative für einen handlungsfähigen Staat‘ neben dem nunmehr eingeführten eigenen Digitalministerium vor allem auch neue Regelungen für die digitale Bund-Länder-Zusammenarbeit vor. Es fehlt für viele Verwaltungsleistungen an einheitlichen IT-Verfahren und zentralen Plattformen. In der Steuerverwaltung ist mit der zentralen Software-Entwicklung KONSENS zwar ein wichtiges Digitalisierungsprojekt angestoßen, jedoch in der Umsetzung noch nicht genügend vorangeschritten. Dies bemängelt auch der Bundesrechnungshof in seinem Bericht vom April 2025 und weist zudem darauf hin, dass auch neue Steuergesetze oftmals den Zielen der Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens entgegenlaufen. Dies ist der Fall, wenn neue Belegvorlagepflichten und Verfahrensschritte eingeführt werden, die eine automatisierte Bearbeitung der Steuererklärung verhindern. Es gelte also, den digitalen Steuervollzug bereits bei der Entwicklung der gesetzlichen Grundlagen mitzudenken.

Auch in anderen Ländern laufen Initiativen zur Digitalisierung und Reduzierung von Verwaltungsaufwand, von denen wir nachfolgend einige nennen (aber nicht bewerten) möchten.

Vereinigtes Königreich, Australien, Kanada

Nach dem Brexit hat das Vereinigte Königreich gezielt steuerliche Vorschriften vereinfacht, um Investitionen anzuziehen. Ein zentrales Element ist die Einführung von „Making Tax Digital“, einer Initiative, die eine verpflichtende digitale Buchführung für Unternehmen vorsieht. Dies soll Fehler und Verwaltungsaufwand reduzieren. Zudem wurden bestimmte EU-bedingte Meldepflichten wie die DAC6 stark reduziert. Im angelsächsisch geprägten Raum hat Australien ein „Justified Trust“-Programm eingeführt. Es ermöglicht Großunternehmen, durch transparente Steuerstrategien vereinfachte Prüfungen zu erhalten. Der Fokus liegt auf Kooperation statt Kontrolle.

In Nordamerika hat die Canada Revenue Agency (CRA) digitale Plattformen, darunter „My Business Account“, um Unternehmen eine zentrale Steuerkommunikation zu bieten. Ziele sind die Reduktion von Papieraufwand und eine schnellere Bearbeitung im Gleichschritt mit einer Effizienzsteigerung für beide Seiten. Mit dieser Umstellung können Unternehmen ihre Steuerangelegenheiten, einschließlich Goods and Services Tax, Lohnsteuer und Körperschaftsteuern, nun digital verwalten. Das Portal dient als zentrale Plattform für alle geschäftlichen Korrespondenzen der CRA. Neue Funktionen wie die Dokumentenverifizierung in Echtzeit und eine vereinfachte Anmeldung verbessern den Prozess zusätzlich.

Italien, Rumänien, Schweden, Spanien

Ein „Pre-filled VAT return“-System ermöglicht es Unternehmen in Italien oder Rumänien, automatisch vorausgefüllte Umsatzsteuererklärungen zu erhalten, was Zeit spart und Fehler vermeidet. Beide Länder sind nur zwei Beispiele dafür, dass die Chance im Rahmen des e-Invoicings für B2C Transaktionen Vorteile für Unternehmen und Finanzverwaltung hat. Vorausgefüllte Steuererklärungen geben Unternehmen einen besseren Einblick in die Umsatzsteuererwartungen der Steuerbehörden, die wiederum dadurch eine Transparenz der Einnahmen aus diesen erhalten. Ähnliche Systeme existieren auch außerhalb europäischer Grenzen, bspw. in Ländern wie China, Argentinien oder Brasilien. In Schweden ist die digitale Finanzverwaltung sehr weit entwickelt, sodass Unternehmen viele Steuerprozesse vollständig online abwickeln können. Für Privatpersonen geht’s sogar mit einer App. Spanien hat ein elektronisches Meldesystem für Umsatzsteuerdaten („Suministro Inmediato de Información“, SII) errichtet, mit dessen Hilfe Unternehmen Rechnungsdaten nahezu in Echtzeit an die Steuerbehörde übermitteln, was zu weniger Prüfungen und schnelleren Rückerstattungen führt.

Polen, Belgien, Mexiko …

Das „JPK_VAT“-Format ersetzt in Polen viele manuelle Meldungen durch die elektronische Übermittlung strukturierter Daten. Belgiens „Tax-on-web“-Portal bietet eine zentrale Plattform für alle steuerlichen Pflichten, einschließlich vorausgefüllter Erklärungen. Belgien operiert bei der dann ab 2028 elektronischen Rechnungsstellung in Echtzeit mit steuerlichen Anreizen für early adopter. Seit Jahresbeginn werden Investitionen in die elektronische Rechnungsstellung mit einem Steuerabzug von 120 % belegt. In Mexiko erfordert die elektronische Rechnungsstellungspflicht (CFDI) die Echtzeitmeldung aller Transaktionen an die Steuerbehörde. Brasilien hat trotz eines komplexen Steuersystems das öffentliche digitale Buchhaltungssystem „SPED“ eingeführt, das die Zentralisierung und Digitalisierung aller steuerlichen Buchführungs- und Berichtspflichten fördert.

Vergesst die Start-ups nicht!

Alles in allem zeigen sowohl der Koalitionsvertrag als auch die angestoßenen Sofortprogramme, dass der neuen Bundesregierung der Ernst der wirtschaftlichen Lage in Deutschland bewusst ist. Die Ansätze für einen Konjunkturaufschwung sind zahlreich und vielversprechend. Nur reicht dies für einen wirklichen Boom? Wir sind in Deutschland für unsere exzellente Grundlagenforschung bekannt, wir entwickeln Technologien, die weltweit zur Spitzenklasse gehören, und auch unsere Industrieprodukte genießen einen exzellenten Ruf – was unsere weiterhin hohe Exportquote beweist. Was jedoch nach wie vor unterentwickelt ist, ist die Fähigkeit, diese Assets auch umfassend in eine Prosperität des Landes umzuwandeln. Die Rolle besonders innovativer Start-ups wird auch von Wirtschaftsforschungsinstituten immer wieder betont. Diese gilt es noch viel massiver und unbürokratischer zu fördern. Dazu zählen auch regulatorische und steuerliche Rahmenbedingungen. Ansatzpunkte, insbesondere für die kritische Phase der Unternehmensgründung, sind bekannt:

Finanzierung: Ausbau und Förderung von Wagniskapitalinvestitionen

Rechtliche Vorgaben: einfache und unbürokratische Anmeldeverfahren und Genehmigungspflichten

Steuerliche Compliance: klare steuerliche Regeln und eine höhere Verrechenbarkeit von Verlusten zur Risikoreduktion

Um einen wirklichen Umschwung zu erreichen, lohnt es sich, in diesem Bereich einen Fokus zu setzen.

Koalition in Kacheln

CDU, CSU und SPD haben unter dem Titel „Verantwortung für Deutschland“ eine To-do-Liste für die neue Bundesregierung verfasst. Aus dem 144 Seiten starken Vertragswerk stellen wir hier einige ausgewählte Aspekte vor. Mit unserem eNewsletter Tax und unseren Law News halten wir Sie hier selbstverständlich auf dem Laufenden. Schreiben Sie uns bei Interesse gerne an

tlm@de.ey.com.

Altersvorsorge

Die betriebliche Rente soll gestärkt und die Portabilität bei einem Arbeitgeberwechsel verbessert werden. Wer sich selbstständig macht und keinem Alterssicherungssystem angehört, muss in die gesetzliche Rente.

Kleine Einkommen

Die Einkommensteuer auf kleine und mittlere Einkommen wird Mitte der Legislaturperiode gesenkt. Hier stellt sich die Frage, was die Koalition unter kleinen und mittleren Einkommen versteht, wo sie die Grenzen zieht.

Tariftreuegesetz

Öffentliche Aufträge sollen nur Unternehmen erhalten, die Tarifverträge einhalten und Löhne in Höhe des üblichen Branchentarifs zahlen. Gültig ist die Regelung bei Vergaben auf Bundesebene ab 50.000 Euro (100.000 Euro bei Start-ups).

Mindestlohn

Obwohl die Koalitionspartner ausdrücklich auf die Mindestlohnkommission verweisen, gibt es dennoch eine konkrete Empfehlung für eine Erhöhung von derzeit 12,82 Euro auf 15,00 Euro pro Stunde im Jahr 2026.

Überstundenzuschläge

Zuschläge für Überstunden, die die tarifliche Vollzeitarbeit überschreiten, werden steuerfrei gestellt. Fraglich ist, ob solch eine Regelung nicht eine unzulässige Schlechterstellung von Teilzeitkräften ist.

Pendlerpauschale

Die Entfernungspauschale soll 2026 ab dem ersten Kilometer auf 0,38 Cent steigen. Sie beträgt derzeit 0,30 Euro für die ersten 20 Kilometer vom Wohnort zur Arbeitsstätte und danach 0,38 Euro.

Fachkräfte aus dem Ausland

Eine digitale Agentur („Work-and-Stay-Agentur“) soll Ansprechpartnerin für ausländische Fachkräfte werden. Außerdem geplant sind eine bessere Arbeitgeberbeteiligung und ein einheitliches Anerkennungsverfahren innerhalb von acht Wochen. Hürden für Flüchtlinge sollen abgebaut und Arbeitsverbote auf drei Monate begrenzt sein.

Von Teil- auf Vollzeit

Prämien zur Ausweitung von Teil- auf Vollzeit werden steuerlich begünstigt. Details zur Ausgestaltung fehlen noch. Denkbar wäre, dass eine Mindestdauer der Arbeitszeiterhöhung festgelegt wird.

Schneller bauen

Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen vereinfacht und beschleunigt werden. Klage- und Beteiligungsrechte sollen auf unmittelbar Betroffene reduziert werden. Behörden und Gerichte würden so entlastet.

Elektrofahrzeuge

Die Bruttolistenpreisgrenze für die Steuerbegünstigung soll von 70.000 auf 100.000 Euro steigen. Die Einführung einer Sonderabschreibung auf vollelektrische Dienstwagen ist ebenfalls geplant.

Altersarbeit

Wer das gesetzliche Rentenalter erreicht und weiterarbeitet, soll mit einer Steuerbefreiung in Höhe von bis zu 2.000 Euro monatlich belohnt werden. Offen sind Fragen wie eine Sozialversicherungspflicht.

Höchstarbeitszeit

Im Einklang mit der EU-Richtlinie soll es eine wöchentliche statt der täglichen Höchstarbeitszeit geben. Die elektronische Zeiterfassung soll unbürokratisch erfolgen, daneben Vertrauensarbeitszeit möglich sein.

Transparenzrichtlinie

Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie soll Lohndiskriminierung und geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden gegensteuern. Eine Kommission soll bis Ende 2025 Vorschläge zur nationalen Umsetzung machen.

Arbeitstagepauschale

Wer nur Arbeitseinkommen bezieht, soll möglichst von Erklärungspflichten entlastet werden. Eine Arbeitstagepauschale soll die Werbungskosten bündeln. Eine ähnliche Pauschale ist für Rentner:innen beabsichtigt.

Entsenderichtlinie

Die bei manchen Dienstreisen und Entsendungen erforderliche Registrierung nach der EU-Entsenderichtlinie soll durch Reform der eDeclaration erleichtert und mit der A1-Bescheinigung gebündelt werden.

Co-Autorin: Dr. Cornelia Kindler

Steuernachrichten

Unsere Steuernachrichten informieren Sie laufend über aktuelle Trends und Entwicklungen im Steuerrecht.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bundesregierung mit ihrem Investitionsbooster und den geplanten Steuerreformen einen vielversprechenden Ansatz verfolgt, um die deutsche Wirtschaft aus der aktuellen Krise zu führen. Die Maßnahmen zielen darauf ab, die Investitionsbereitschaft zu steigern und bürokratische Hürden abzubauen, was für die Stärkung des Standortes Deutschland von entscheidender Bedeutung ist. Dennoch bleibt abzuwarten, ob die angestrebten Reformen in der Praxis ausreichen, um die Herausforderungen der wirtschaftlichen Stagnation zu bewältigen und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Ein beherzterer Bürokratieabbau und eine schnellere Umsetzung der Maßnahmen sind unerlässlich, um das Vertrauen der Wirtschaft zu gewinnen und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Wie Unternehmen die Herausforderungen um Zölle, Blockaden und Disruption meistern können

Neue Lieferketten, neue Geschäftsmodelle und eine Neujustierung der Verrechnungspreise – mit einem Bündel von Maßnahmen können Unternehmen auf die neue Welt(un)ordnung reagieren.

Wie Europa den Weg zum Wasserstoff fördert

Die EU gibt grünes Licht für IPCEI Hy2Infra. Weitere Förderprogramme entstehen auf nationaler und europäischer Ebene. Ein Überblick

„Wir müssen handeln: bei Steuern, Bürokratie, Arbeitsmarkt, rundum“

Der Vergleich mit anderen Staaten zeigt: Deutschland verliert den Anschluss. Unsere Nachbarn gewinnen gleichzeitig an Attraktivität. Dabei hat es unser Land in der Hand, sich selbst zu reformieren.