Die internationale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten.

Das BMF veröffentlicht endlich das Anwendungsschreiben zu § 4k EStG. Eine Analyse zeigt: Es bleibt kompliziert.

Überblick

- Das Bundesfinanzministerium hat das Anwendungsschreiben zu § 4k EStG veröffentlicht, das den Betriebsausgabenabzug bei hybriden Besteuerungsinkongruenzen regelt.

- Die neuen Regelungen bringen komplexe Herausforderungen für die Praxis mit sich, insbesondere in Bezug auf US-Inbound-Strukturen und die Beurteilung von Betriebsausgaben.

- Trotz einiger positiver Anpassungen bleibt die Anwendung des § 4k EStG kompliziert und erfordert umfangreiche Kenntnisse des internationalen Steuerrechts.

Fast anderthalb Jahre brauchte das Bundesfinanzministerium, um das Anwendungsschreiben zu § 4k EStG zu finalisieren (Betriebsausgabenabzug bei Besteuerungsinkongruenzen). Ein zusätzliches Beispiel, eine weitere Randziffer und eine Reihe von Anpassungen wurden im Vergleich zur Entwurfsfassung aufgenommen. Ein überraschendes Ergebnis, wenn man die umfangreichen Einsendungen der Verbände bedenkt. Das BMF verzichtete auf die Aufnahme zusätzlicher praxisrelevanter Beispiele sowie auf Klarstellungen oder Vereinfachungen hinsichtlich der Dokumentations- und Nachweiserfordernisse für US-Inbound-Strukturen, die in der Praxis wohl den Hauptanwendungsfall der Norm darstellen dürften. Dennoch lassen die getroffenen Änderungen aus Sicht der Steuerpflichtigen einzelne positive Rückschlüsse zu, die ein Einlenken der Finanzverwaltung erkennen lassen.

Hintergrund

§ 4k EStG versagt den Betriebsausgabenabzug für Aufwendungen in Deutschland, soweit die den Aufwendungen entsprechenden Erträge aufgrund einer hybriden Besteuerungsinkongruenz nicht oder – im Falle von Finanzierungstransaktionen – niedriger besteuert werden oder soweit Aufwendungen doppelt abgezogen werden. Dies gilt auch, wenn die Inkongruenz im Ausland entsteht, dort nicht korrigiert und ins Inland importiert wird.

Die Vorschrift ist die deutsche Umsetzung der in der EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Steuervermeidung (ATAD) vorgesehenen Anti-Hybrid-Regelung. Obwohl das Gesetzgebungsverfahren zum ATAD-UmsG, in dem die Regelungen zu § 4k EStG enthalten sind, erst Mitte des Jahres 2021 beendet wurde, sind die Regelungen erstmals auf Aufwendungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 entstanden sind. Ob sich die Anwendungsregelung mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz vereinbaren lässt, dass eine bereits entstandene Steuerschuld durch den Gesetzgeber nachträglich nicht mehr geändert werden kann (Verbot der echten Rückwirkung), ist kritisch zu hinterfragen. Auf eine abschließende Klärung durch das Bundesverfassungsgericht in der Zukunft ist zu hoffen.

Herausforderungen für die Praxis

Für die Beratungspraxis stellt § 4k EStG gleich in mehrfacher Hinsicht eine große Herausforderung dar, weshalb das finale Anwendungsschreiben mit Spannung erwartet wurde. Neben der rückwirkenden Anwendung ist die Vorschrift selbst komplex formuliert, verwendet viele auslegungsbedürftige Tatbestandsmerkmale und ist im Kontext der importierten Besteuerungsinkongruenz regelmäßig über mehrere Stufen zu prüfen. Erschwert wird die Anwendung dadurch, dass die Beurteilung eines möglichen Betriebsausgabenabzugsverbots umfangreiche Kenntnisse des ausländischen Steuerrechts voraussetzt. Deshalb drängen sich unmittelbar Fragen rund um den Umfang der Mitwirkungspflicht und die Beweislastverteilung auf.

US-Inbound-Strukturen im Fokus

Insbesondere in US-Inbound-Strukturen sind hybride Ge-sellschaften aufgrund des US-Check-the-Box-Konzepts(„CTB election“) regelmäßig anzutreffen. Unter bestimmten Voraussetzungen können in- und ausländische Gesell-schaften unabhängig von der steuerlichen Qualifikation in ihrem Ansässigkeitsstaat für US-Steuerzwecke

- als steuerlich transparente Personengesellschaft (im Falle von mindestens zwei US-Gesellschaftern),

- als Nicht-Steuersubjekt („disregarded entity“) im Falle von nur einem US-Gesellschafter oder

- als intransparente Kapitalgesellschaft behandelt werden.

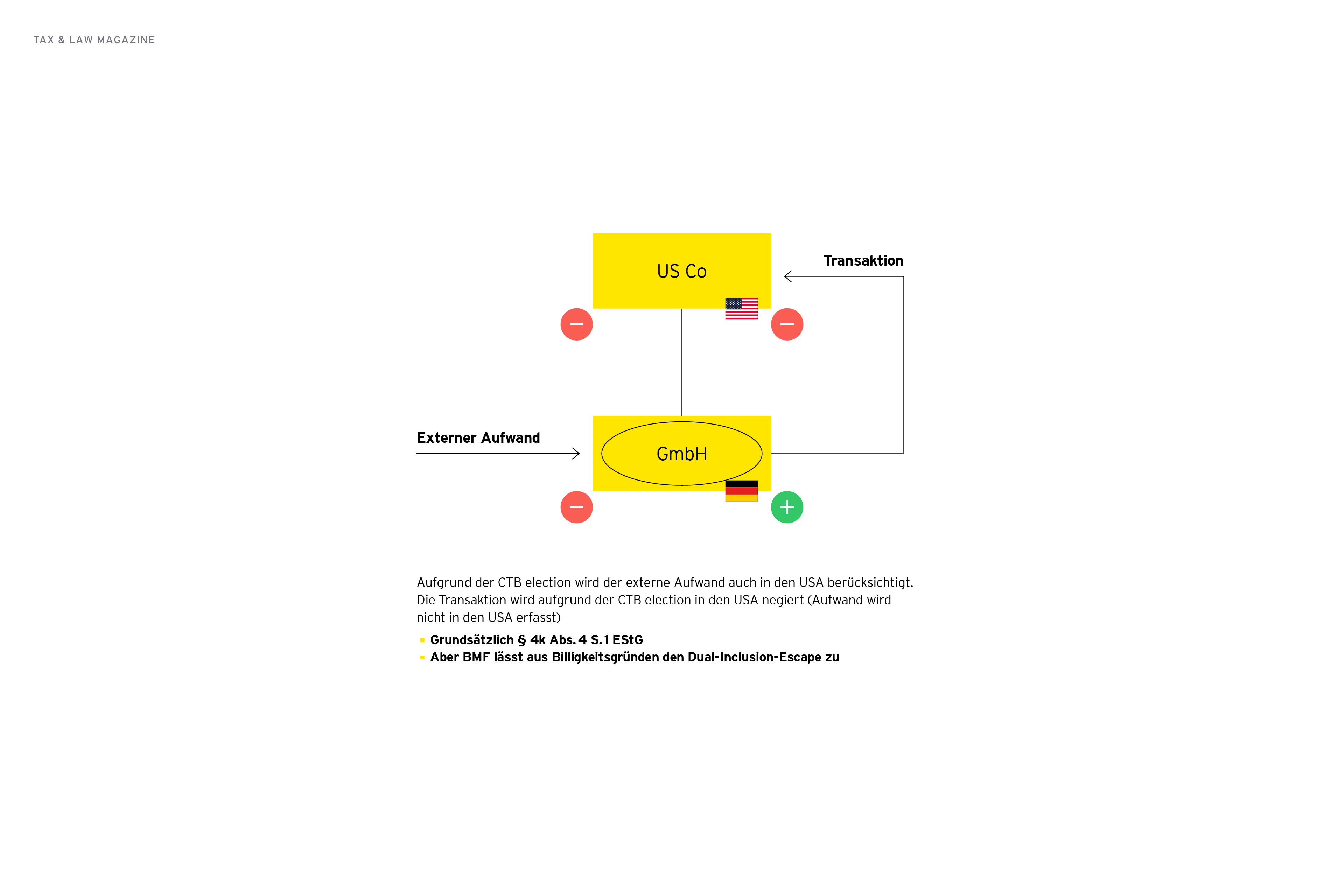

Dies führt in einem einfachen Beispielsfall mit einer Direktbeteiligung eines US-Alleingesellschafters an einer deutschen GmbH und der Ausübung dieses Wahlrechts zugunsten einer „disregarded entity“ zwangsläufig zu einer Anwendung des § 4k EStG. Grund dafür ist die Tatsache, dass die deutsche GmbH für US-Steuerzwecke als transparente ausländische Betriebsstätte behandelt wird, mit der Folge, dass das Ergebnis – und somit insbesondere auch die Aufwendungen („double deduction mismatch“ gem. § 4k Abs. 4 EStG) – in den USA steuerlich erfasst wird. Nach dem Gesetzeswortlaut ist es unerheblich, ob das Wahlrecht bewusst zur Erzielung einer Besteuerungsinkongruenz ausgeübt wurde oder andere (nichtsteuerliche) Gründe vorlagen. Kollateralschäden sind damit in typischen US-Inbound-Strukturen vorprogrammiert, wie das nachfolgende Beispiel verdeutlicht:

Einschränkende (wirtschaftliche) Auslegung für den „dual inclusion escape“

Die Finanzverwaltung scheint die überschießende Wirkung von § 4k EStG zu erkennen und versucht, Kollateralschäden zumindest mit Blick auf den „dual inclusion escape“ zu verhindern. Betroffen sind Fälle, in denen der deutsche Steuerpflichtige Erträge aus einer konzerninternen Leistungsbeziehung erzielt und diese im Ausland (bspw. der US Co im vorherigen Beispiel) aufgrund der abweichenden steuerlichen Behandlung des Steuerpflichtigen (GmbH) zu keinen entsprechenden Aufwendungen führt („No deduction/inclusion“-Inkongruenz).

Bei diesen Erträgen besteht das Risiko, dass sie nicht für den „dual inclusion escape“ herangezogen werden können, da es an einer tatsächlichen Besteuerung dieser Erträge im Ausland fehlt. Denn die Leistungsbeziehung zwischen der US Co und der GmbH wird für US-steuerliche Zwecke aufgrund der „CTB election“ der GmbH negiert. Laut Finanzverwaltung können diese Erträge trotz fehlender Besteuerung im Ausland aus Billigkeitsgründen berücksichtigt werden. Grundsätzlich stellt dies eine begrüßenswerte Entwicklung dar. Jedoch liegt die Anwendung der Billigkeitsregelung im Ermessen der Finanzverwaltung für den jeweiligen Einzelfall. Eine unmittelbare Bindungswirkung aus dem BMF-Schreiben lässt sich nicht ableiten.

Klarstellung zur ausländischen Hinzurechnungsbesteuerung

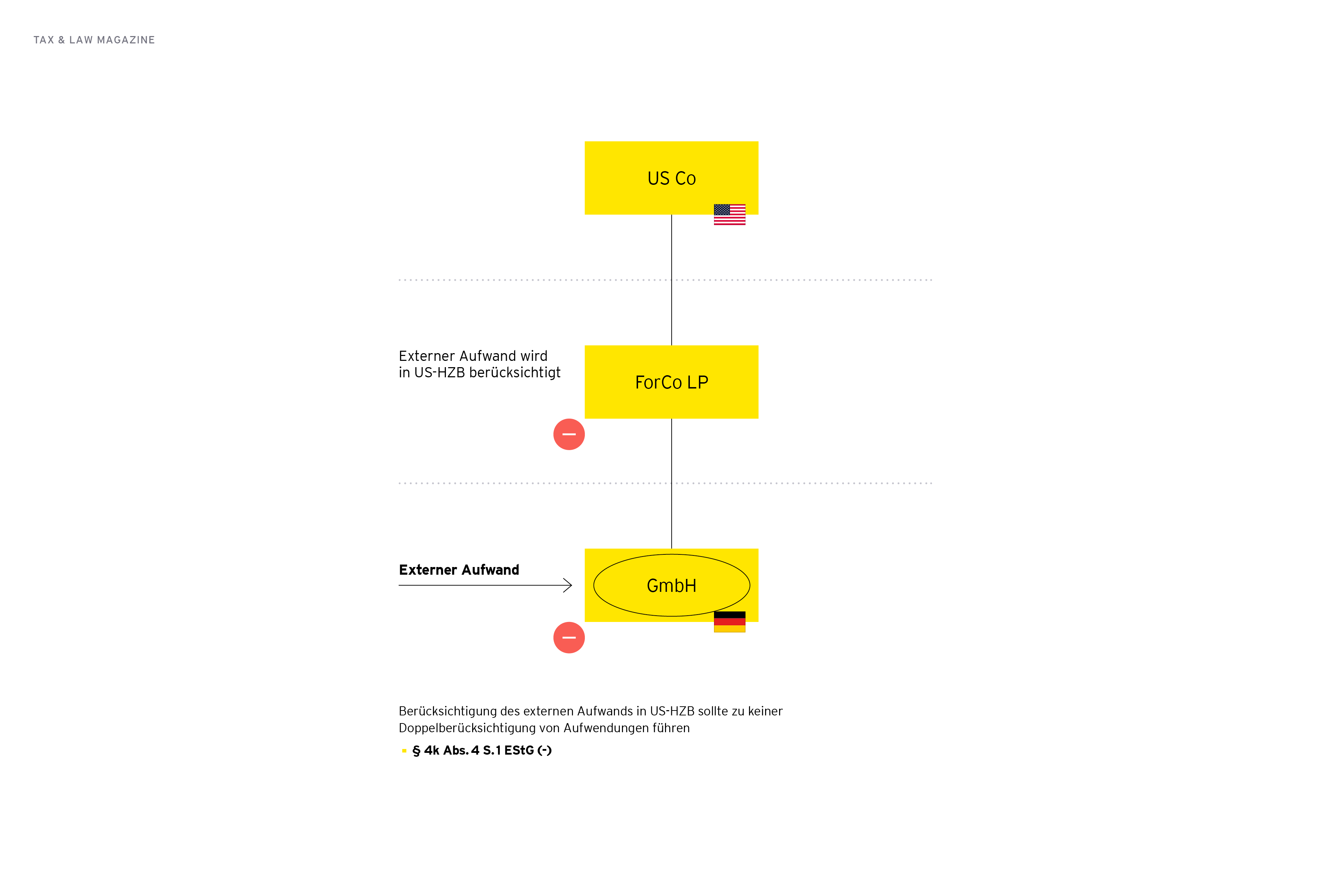

Mit großer Spannung wurde in der Praxis auf die Qualifikation einer ausländischen Hinzurechnungsbesteuerung für Zwecke des § 4k EStG seitens der Finanzverwaltung gewartet. Dis Diskussionen dazu waren aufgrund der im Entwurf des BMF-Schreibens zu § 4k Abs. 4 EStG vertretenen Auffassung kontrovers. Steuerpflichtige wie auch Berater waren besorgt, dass dies zu einem echten Belastungstest in der Praxis führen könnte. Im Entwurf hatte die Finanzverwaltung noch die Auffassung vertreten, dass die Berücksichtigung von Aufwendungen im Rahmen einer ausländischen Hinzurechnungsbesteuerung zu einer Doppelberücksichtigung von Aufwendungen im Sinne des § 4k Abs. 4 EStG führe. Dies hätte insbesondere nachfolgende Strukturen betroffen, wie sie in der Praxis häufig vorzufinden sind:

Dass diese Auslegung im Widerspruch zur Gesetzesbegründung gestanden hätte und es auch überhaupt fraglich erscheint, wie eine solche Verschärfung in den Regelungsrahmen der ATAD passt, ist aus Sicht der Steuerpflichtigen erfreulicherweise nicht mehr näher zu analysieren. Die Finanzverwaltung stellt im finalen BMF-Schreiben explizit klar, dass die Erfassung von Aufwendungen in einer ausländischen Hinzurechnungsbesteuerung zu keiner doppelten Berücksichtigung von Aufwendungen im Sinne des § 4k Abs. 4 EStG führen soll.

US GILTI und andere globale Mindeststeuerregime im Visier

Im Kontext der ausländischen Hinzurechnungsbesteuerung gibt es allerdings auch Kritisches zu berichten. Im Hinblick auf das Kriterium der „tatsächlichen Besteuerung“ und der Frage, ob die Einbeziehung von Erträgen in die Bemessungsgrundlage einer ausländischen Hinzurechnungsbesteuerung eine Besteuerung darstellen soll, differenziert die Finanzverwaltung nunmehr zwischen verschiedenen Systemen.

Als tatsächliche Besteuerung soll die Einbeziehung von Erträgen in die Bemessungsgrundlage einer Hinzurechnungsbesteuerung und einer Hinzurechnungsbesteuerung im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/1164 vom 12. Juli 2016 gelten. Anders soll dies laut Finanzverwaltung in Fällen sein, in denen die den Aufwendungen entsprechenden Erträge in Systeme einbezogen werden, die Einkünfte, Verluste und Steuern aller oder mehrerer beherrschter Gesellschaften zusammenfassen. Das finale BMF-Schreiben trifft keine Aussage darüber, welche Systeme nunmehr nach Ansicht der Finanzverwaltung nicht mehr geeignet sind, um eine Nichtbesteuerung auszuschließen. Betroffen sollten hiervon das US-GILTI-Regime (Global Intangible Low-Taxed Income) sowie andere globale Mindeststeuerregime sein. Mit welchen Gründen die Verwaltung eine solche Differenzierung rechtfertigt, lässt sie offen.

Ausländische Gruppenbesteuerung

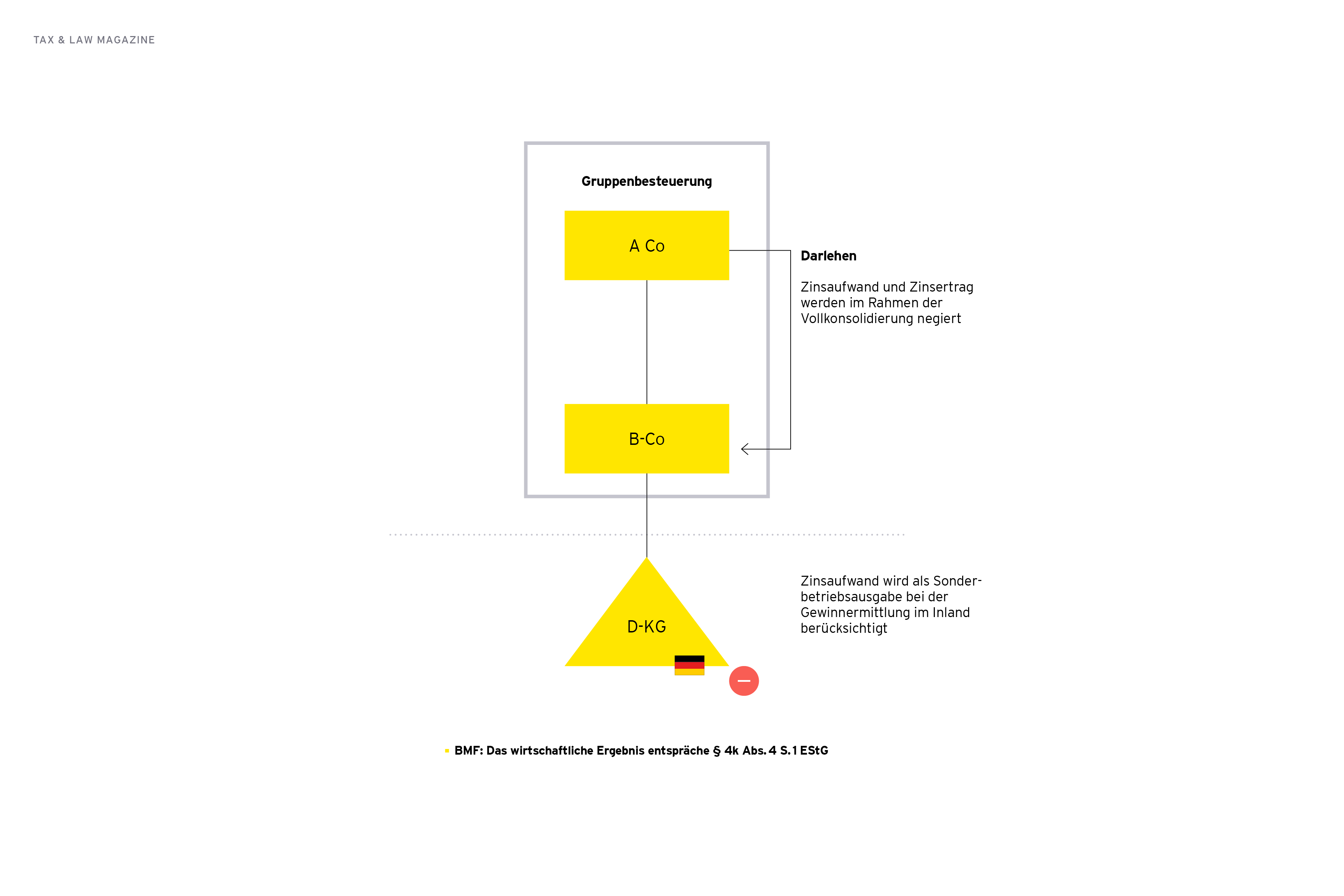

Umfangreiche Anpassungen gibt es bei der Einordnung ausländischer Gruppenbesteuerungssysteme. Diese werfen allerdings weitere Fragen auf. Das BMF nimmt keine Definition solcher Gruppenbesteuerungsmodelle auf. Stattdessen werden beispielhaft das Gruppenbeitragsmodell und das Ergebnisverrechnungssystem genannt, ohne näher auf deren Charakteristika einzugehen. Wenig Klarheit schafft daher auch das Anwendungsbeispiel 15, das die Würdigung eines ausländischen Gruppenbesteuerungssystems anhand des bisher noch nicht erwähnten Systems der Vollkonsolidierung vornimmt:

Autor:innen: Steffen Höhl, Isabell Klostermann

Fazit

Ob es sich dabei bewusst um einen Sachverhalt handelt, der dem Urteilsfall des Finanzgerichts Münster aus dem Jahr 2023 zur Frage der Anwendbarkeit des § 4i EStG stark ähnelt, bleibt offen. Damals entschied das FG Münster zugunsten des Steuerpflichtigen und lehnte ein Abzugsverbot gem. § 4i EStG ab. Auch im Hinblick auf die Voraussetzungen des § 4k Abs. 4 EStG geht das BMF in seiner Lösung des Anwendungsbeispiels nicht näher darauf ein, wie ein Fall, in dem es im Ausland steuerlich schon keine Aufwendungen gibt, zu einer Doppelberücksichtigung von Aufwendungen führen kann.

Wie Unternehmen die Herausforderungen um Zölle, Blockaden und Disruption meistern können

Neue Lieferketten, neue Geschäftsmodelle und eine Neujustierung der Verrechnungspreise – mit einem Bündel von Maßnahmen können Unternehmen auf die neue Welt(un)ordnung reagieren.

Eine historische chinesische DBA-Interpretation und ein aktualisiertes deutsches BMF-Schreiben sorgen für verschärfte Besteuerungskonflikte. So können Unternehmen reagieren.

Warum die globale Steuer zu lokalen Komplikationen führt

Unternehmen müssen nationale Sonderregeln berücksichtigen. Das macht Pillar II zu einem noch schwierigeren Projekt.