EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

「学生一人一人に合わせる採用」には限界があります。BX Strategyでは行動経済学を活用し、科学的に「自社に最もフィットする学生像」を特定。学生が自然と集まる「惹きつける採用」の成功事例を紹介します。

要点

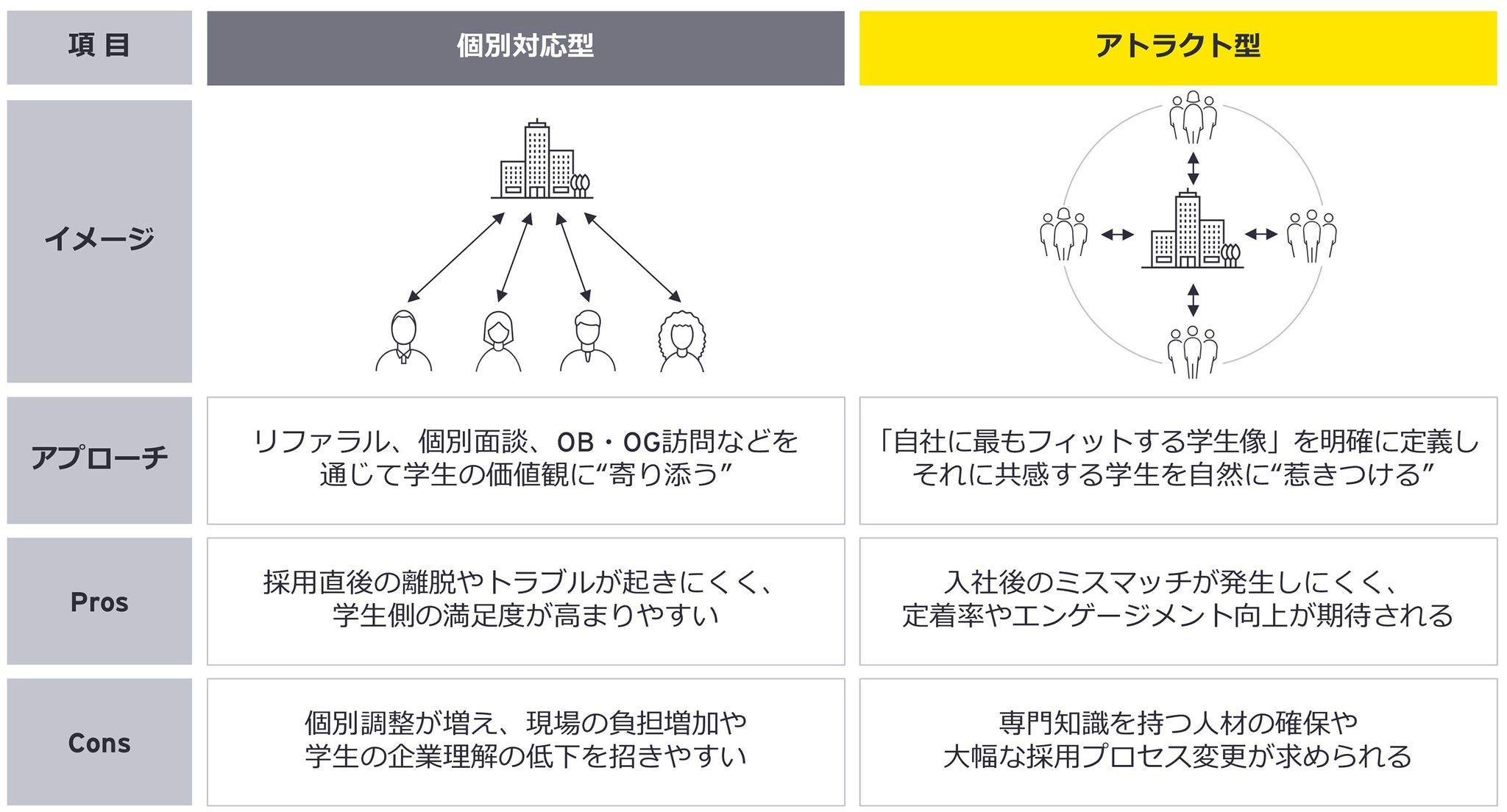

- 新卒採用の競争激化で、企業は個別対応型の採用を強化しているが、このアプローチは入社後のミスマッチを誘発する構造的な課題がある。

- EYでは、行動経済学に基づくARMSモデルを活用し、「自社に最もフィットする学生像」を科学的に特定し、自然に惹きつける採用プロセスを構築している。

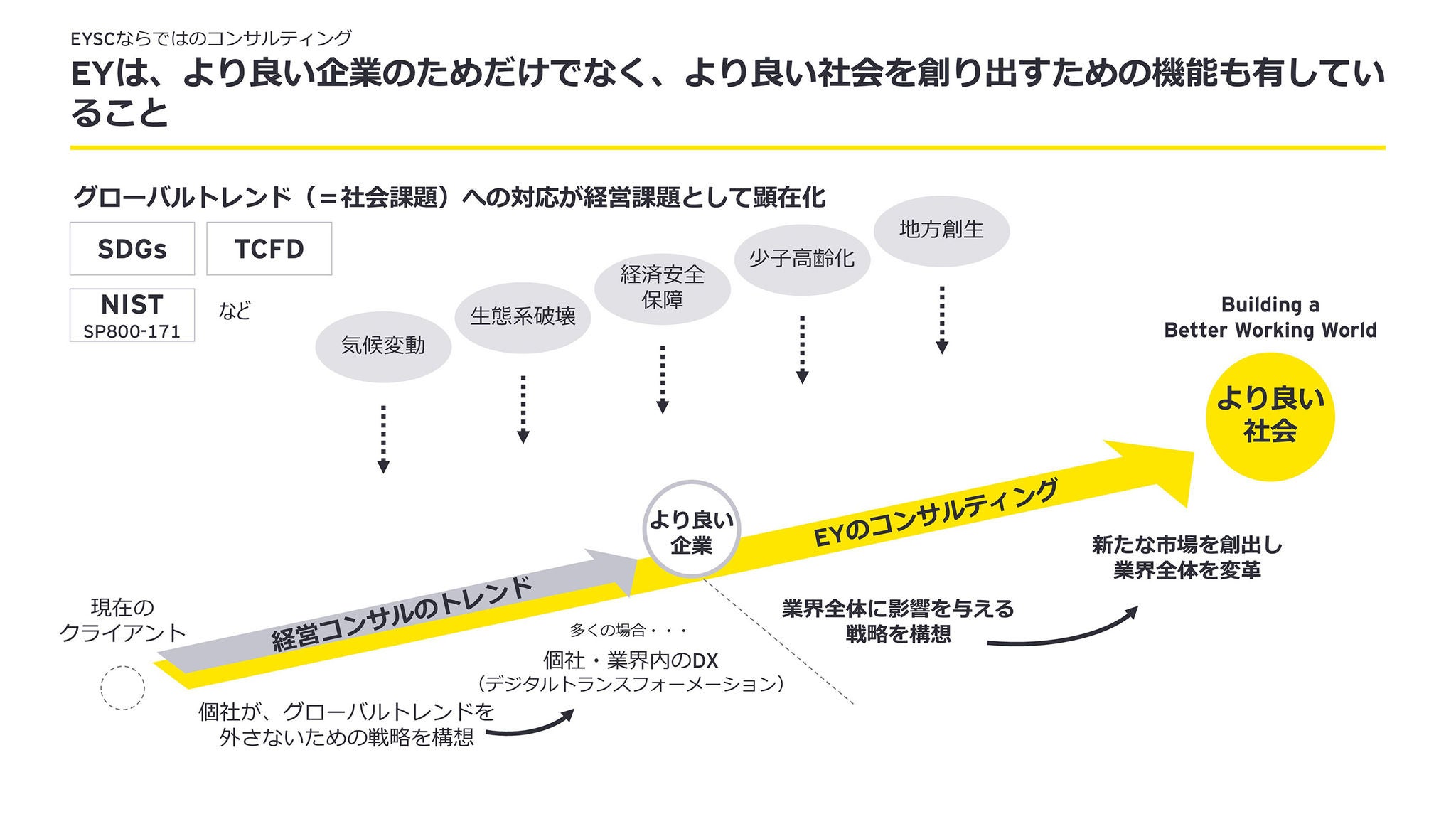

- こうした「寄り添う」から「惹きつける」採用アプローチを通じて、EYのPurposeである「より良い社会の構築」の具現化につなげている。

従来の採用アプローチの限界:採用競争激化の中で浮かび上がるミスマッチ問題

日本の新卒採用市場では、優秀な人材の獲得競争が加速しています。就職みらい研究所の調査(2023年卒)1によると、新卒内定辞退率の平均は65.8%に達しており、多くの企業が「優秀層の確保」や「内定辞退防止」を急務と捉え、こういった活動に多くのリソースを集中させています。

HR総研の調査(2023年・2024年新)2によると、企業規模にかかわらず8割前後の企業が、「個別対応型アプローチ(リファラル、個別面談、OB・OG訪問など)」を少なからず導入しています。つまり、多くの企業がターゲット層の母集団形成や内定辞退防止などを目的に、個別対応型アプローチを導入していると推測されます。

一方で、こうした「個別対応型」のアプローチは、学生一人一人との対話を重ね人間関係を深める意味での“寄り添う”コミュニケーションは重視するものの、入社後の配属まで個別に調整する仕組みにはなっていません。つまり、こうした個別対応型アプローチは、表面的には「学生の価値観に寄り添う」ように見えても、実際は入社後まで踏み込んで調整する仕組みになっていないことが多く、ミスマッチを完全には防げません。

加えて、先に示したHR総研の調査(2023年・2024年新)によると、大企業では依然として「マス型採用」が主軸であり、個別対応型アプローチはあくまで補完的な位置付けとなっていることも明らかにされています。つまり、個別対応型アプローチの重要性は認識されつつも、実際には、リソースの制約から十分に徹底した対応が難しい現状が示唆されます。

採用戦略の発想転換:「アトラクト型」のアプローチ

前述のような個別対応型、もしくはマス型の限界を踏まえ、EYストラテジー・アンド・コンサルティング(EYSC)は、あらかじめ「自社に最もフィットする学生像」を明確に定義し、その層が自然と惹きつけられるような仕掛けを戦略的に採用プロセスに組み込む「アトラクト型」のアプローチを採用しています。

アトラクト型のアプローチは、単に個々の学生に細やかに対応するのではなく、企業が発信する価値観やミッションに共感する学生が主体的に集まる構図を作ることを狙っています。

この設計には、行動経済学の専門チーム「BX Strategy」が関与しており、アトラクトすべき人材像の特定からアトラクトの仕掛け作り(採用時のメッセージやイベントなど)まで、科学的アプローチを起点として候補者の行動変容を促す工夫が施されています。こうした仕掛けにより、候補者自身が「EYSCに参画したい」と自然に感じ、納得感を持って入社を意思決定できる状況を創り出しています。

このように、学生の価値観に“寄り添う”個別対応を徹底するのではなく、学生を自然に“惹きつける”採用戦略へ転換することで、リソース制約を踏まえながらも入社後のギャップやミスマッチの軽減や入社後も活躍できる優秀な人材を確保することを狙っています。

図表1:個別対応型 vs アトラクト型

アトラクト型成功の鍵:企業にマッチする人材像の特定

アトラクト型のアプローチを持続的に成功させるためには、企業が「どのような学生が自社で活躍できるか」を客観的かつ再現性のある方法で見極めることが不可欠となります。採用活動は毎年繰り返されるため、属人的・感覚的なアプローチでは成果が安定せず、成功事例を再現できません。だからこそ、客観的なデータや理論に基づき、再現性を担保できる科学的なアプローチが不可欠といえます。

そこでEYSCは、行動経済学や心理学などの科学的な知見を活用し、属人性を排除した再現可能な採用プロセスを試行しています。こうした科学的な工夫が、アトラクト型アプローチの成果を安定的かつ継続的に高める鍵となります。

科学(ARMSモデル)を通じて企業にマッチする人材像の特定が可能に

EYSCのBX Strategyは、人が行動を起こさない(起こせない)理由を4つの心理的メカニズムとして体系化したARMSモデルを基盤にしています3。ARMSはそれぞれ、Auto-response(自動反応)、Realization(気付き)、Motivation(動機)、Self-efficacy(自己効力感)を示しています。その上で、本モデルでは、動機が次のように3つの構成要素からなることを科学的に特定しています。

- 嗜好(しこう)性:損得や是非を抜きにしても「したい」という感覚

- 利得感:行動することは得であり損ではないから「したい」という感覚

- 規範意識:重要な他者や多数派の行動は「是」であるため、同じ行動を「したい」という感覚

EYSCでは、このARMSモデルを活用し、「学生がどのような要素を重視してEYSCを選ぶのか」「入社時の動機がその後のパフォーマンスにどのように影響するのか」を、特にMotivation(動機)の観点から数年にわたり継続的にトラッキングしています。

その結果、入社後に活躍する人材は、給与やキャリアアップなど短期的な利益(利得感)よりも、社会や業界全体への貢献意欲(嗜好性)を強く持っていることが明らかになりました。

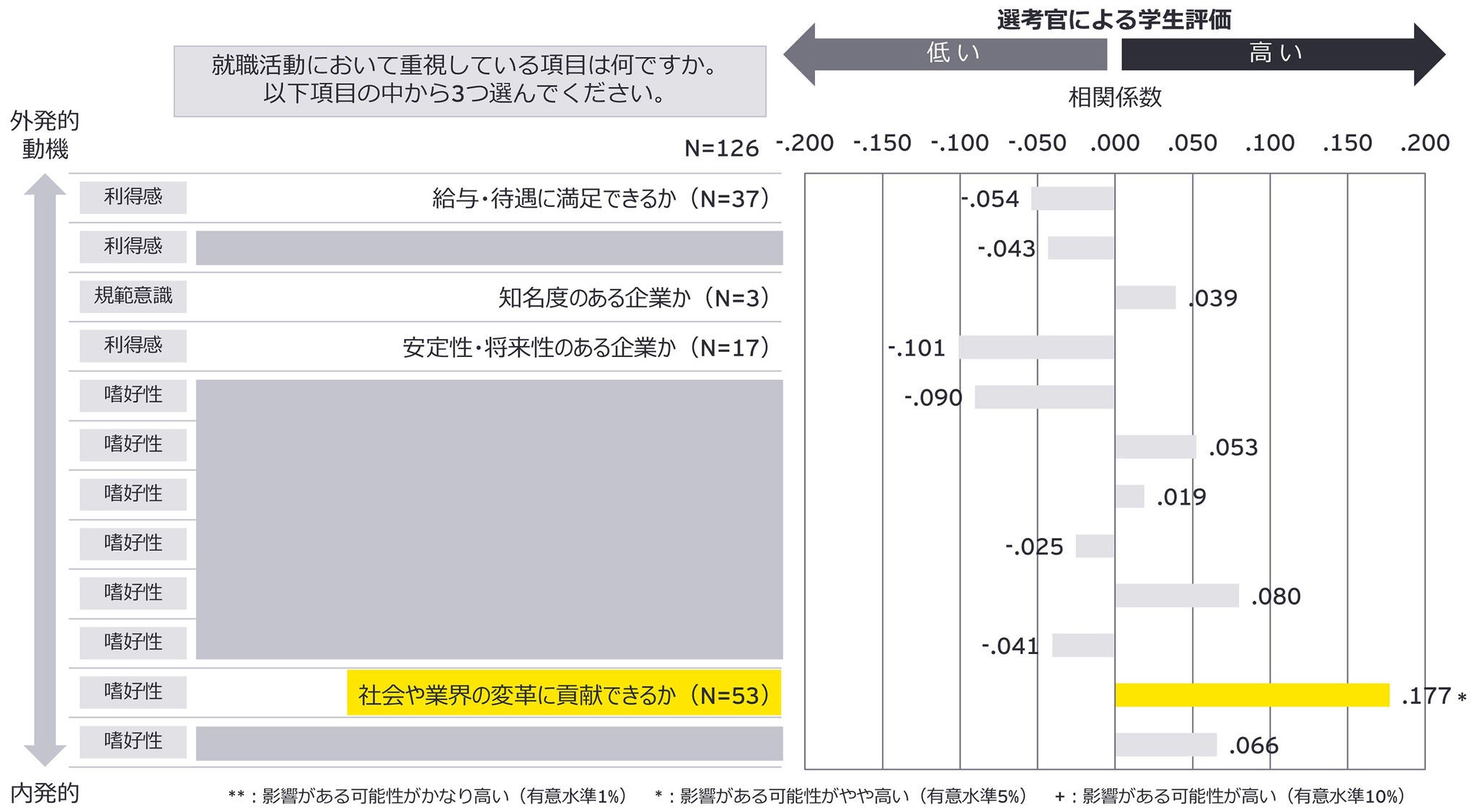

一例として、サマーインターンシップの参加者に対する調査結果をご紹介します。この調査から、選考官からの評価が高い学生ほど、「給与・待遇などに満足できるか」「安定性・将来性のある企業か」「知名度のある企業か」といった利得感や規範意識ではなく、「社会や業界の変革に貢献できるか」という未来志向の嗜好性を強く持っている傾向にあることを確認しました(図表2)。

また、別の調査から、採用選考プロセスにおいて、選考官からの評価が高い学生ほど、入社後に活躍しやすい傾向にあることを特定しています。

これらを総合すると、「社会や業界の変革への貢献」といった未来志向の嗜好性を強く持つ学生ほど、入社後の活躍度も高くなるという構造が示唆されます。つまり、EYのパーパス(存在価値)「Building a better working world ~より良い社会の構築を目指して」に共感し、これに嗜好性を持つことが、入社後の活躍につながるといえます。これは、「未来志向の価値観(嗜好性)が自己決定感や問題解決力を高め、パフォーマンスを向上させる」という科学的知見と整合しています4・5 。

図表2:学生が重視する就職活動の動機と採用評価との関連性(相関分析)

※将来実施する調査の妥当性を担保するため、一部の項目を伏せています。

※将来実施する調査の妥当性を担保するため、一部の項目を伏せています。

この知見に基づき、採用セミナーやイベントでは、他社が強調する「短期的なスキル獲得や配属希望の通りやすさ」ではなく、あえて「社会への長期的な貢献」を前面に出したメッセージングを採用しています。結果として、その考え方に共感する学生が自然に集まり、実際に多くの学生の関心を惹きつけることに成功しています6。

図表3:採用セミナーでの投影スライド(例)

サマーインターンシップでも同様に、「社会課題を通じたインパクト」を実感できる課題設計を導入し、参加学生自身がEYの価値観に自然と共感を深める仕組みを整えました。結果として、サマーインターンシップは、行動経済学の知見を取り込み始めた直後から、複数年にわたって外部機関から高評価を得ています 。

採用活動を超えて:より良い社会を創る「成長する選考」というコンセプト

内定辞退や早期離職は、学生と企業の双方にとって大きな機会損失となります。企業が求める能力や価値観を明確に示し、それに適合する人材が自然と惹きつけられる状態を作ることができれば、ミスマッチは大幅に減らせるはずです。つまり、行動経済学に基づくアトラクト型のアプローチは、双方にとって有益といえます。

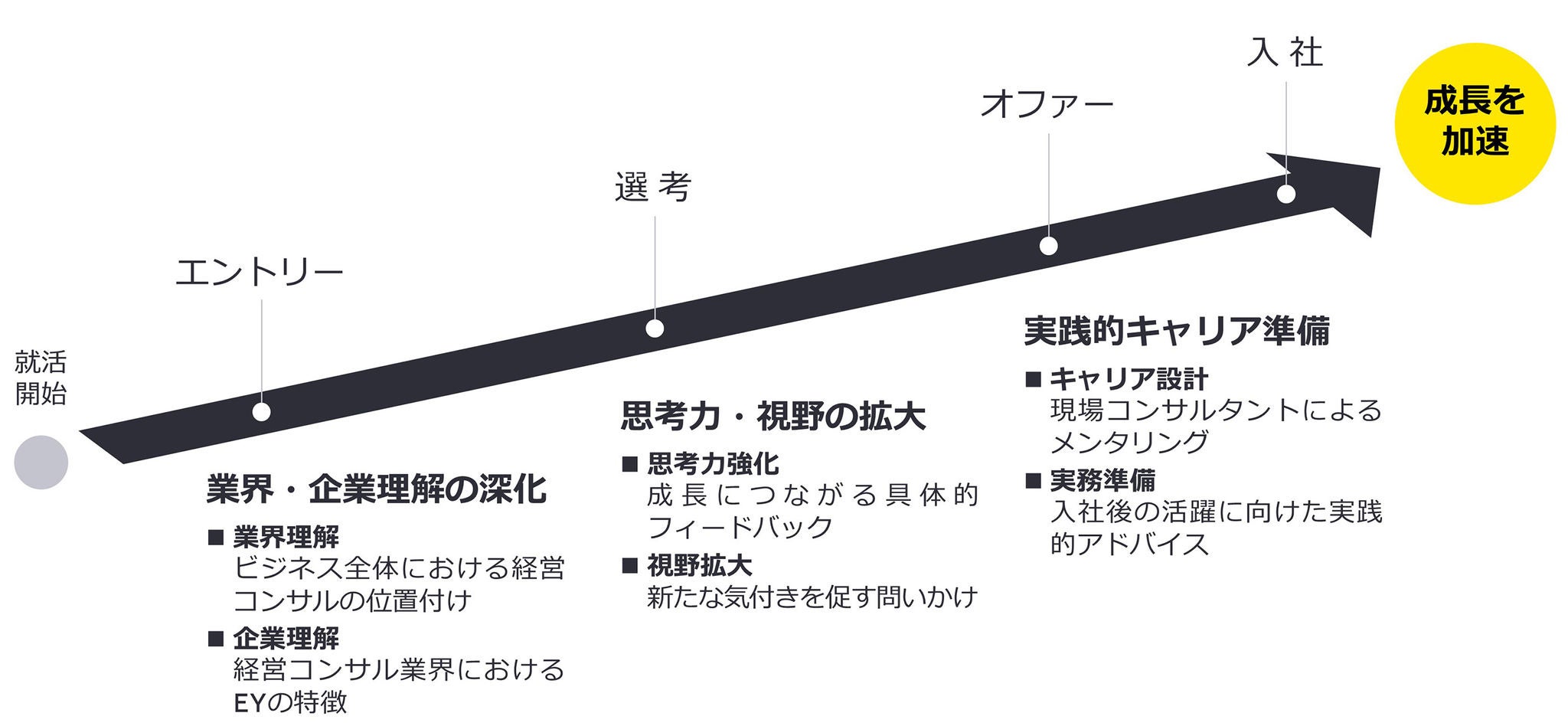

またEYSCでは本年度から、「成長する選考」という新しいコンセプトに基づき選考プロセスを再構築しています。EYSCは、エントリーから入社までの選考プロセスを、単なる合否判定の場と捉えるのではなく、「学生にとっての成長の場」と位置付けています。その中に、学生自身の価値観や強みの再確認を促し、下記のような企業のパーパスと結び付いた“嗜好性”を高める仕掛けを組み込んでいます。

例えば―

- エントリー期:

一般的な学生向けセミナーは企業紹介が中心ですが、EYSCではまず「ビジネス構造の理解(志望職種をどのような視点で捉えるべきか)」、「経営コンサルティング業界の役割やトレンドの理解(どのような人がこの業界に向いているか)」という視点を提供しています。その上で、EYSCの特徴や魅力を説明することで、学生自身が業界やキャリアを主体的に深掘りし、企業選択の主体性を高めるようにしています。 - 選考期:

面接において、例えば「EYでしか得られない価値は何か?」「EY以外でも同様の経験は得られるが、それでもEYを志望する理由は何か?」といった質問を通じ、学生が他の選択肢を再考することで、自己理解や企業選択を深められるよう促しています。また、各選考の最後には、可能な限りフィードバックの時間を設け、「ロジカルシンキングを活用すると、例えばこのような社会課題解決にもつながる」というように、学生が自身の視野を広げられる工夫を取り入れています。 - オファー~入社期:

基本的に全内定者に担当メンターを配置し、学生自身がキャリアや専門分野について自由かつ主体的に活用できる環境を整えています 。一般的なメンター制度が内定辞退防止目的で関係構築を主眼とするのに対し、EYSCでは学生自身が主体的に興味を掘り下げ、企業のパーパスと自らの嗜好性を結び付けられるようサポートしています。

これらの工夫により、学生が「企業に誘導されている」という感覚を持つことなく、選考プロセスを通じて主体的に価値観や強みを再発見し、自らの意志でEYSCへの共感を深めるため、入社後のミスマッチ軽減が期待できます。

図表4:「成長する選考」の全体像

行動経済学を生かしたアトラクト型の新卒採用アプローチは、短期的な内定承諾率や辞退率の改善にとどまらない幅広い可能性を秘めていると考えています。企業のパーパスと学生の価値観が合致し、長期的な活躍や社会変革への貢献へとつながるEYSCの採用モデルを、私たちはここからさらに進化させていきたいと考えています。

また、こうした取り組みが、採用活動の枠を超えて、EYの組織としてのパーパス 「Building a better working world~より良い社会の構築」の具現化につながっていくと信じています。

※本項の取り組みでは、行動経済学や心理学をはじめとした人の行動のメカニズムを明らかにする学問全体を活用しており、学術的に正確には「行動科学」と呼ぶべきですが、多くの方になじみのある「行動経済学」として表現しています。

サマリー

新卒採用の競争激化で「優秀層の確保・内定辞退防止」が課題となる中、企業側が学生に寄り添う採用手法には限界があります。行動経済学を活用し、自社に最もフィットする学生像を科学的に特定し、自然と惹きつける採用プロセスの構築が求められるのではないでしょうか。

書籍のご紹介

本書は、企業経営の現場で活用可能な行動経済学の知見を体系化したうえで、読者が現場で活用しやすいツール(フレームワーク)として集録し、BXアプローチによって経営課題を解決する新しい筋道を示します。

関連コンテンツのご紹介

なぜ消費者や従業員は行動を変えないのか?行動経済学× ARMSモデルが解き明かす4つの心のバリア

新商品が売れない、新サービスが普及しない、部下が思い通りに動いてくれない…。なぜ人は行動を変えないのでしょうか。その答えは「気づかない」、「したくない」、「できなさそう」、「後回し」という4つの心のバリアにあります。行動経済学の知見を活用し、効果的なアプローチ法を解説します。

環境省の事業を通じて、「環境に配慮した商品やサービス」の選択を消費者に促していくためには、その価値観に応じた「今・ここ・私」を見極めた上で、人の心に寄り添ったコミュニケーションに変革していくことが求められることを明らかにしました。

企業経営の意思決定において、どのように行動経済学や心理学を生かすのか?

「顔の見える電力」をキーフレーズに「あの人が作った電気を私が使う」社会を目指してクラウド型太陽光発電ビジネスを創出した株式会社UPDATER。事業化への道しるべとなったのは、行動科学の最新の知見に基づきEY Japanが開発した、「人の心に寄り添う方向」に企業活動を誘う手法「BXストラテジー」でした。

ノーベル経済学賞を受賞したナッジをはじめとして、企業経営に行動経済学や心理学などの科学的な知見をどう生かすことができるかを解説します。

本書は、企業経営の現場で活用可能な行動経済学の知見を体系化したうえで、読者が現場で活用しやすいツール(フレームワーク)として集録し、BXアプローチによって経営課題を解決する新しい筋道を示します。

EYの関連サービス

-

EYの試算によると、行動経済学・心理学を起点として社会課題解決型の行動を消費者や従業員に対して促すことにより生み出される市場規模は、約11兆円に上ります。BX(行動科学トランスフォーメーション)は、企業による11兆円市場の参入と取り込みを促します。

続きを読む