EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

2025年に政府・公共セクターのリーダーが直面する相互関連性のあるリスクは、統合リスク管理と勇気あるリーダーシップによって軽減することができます。

要点

- 2025年は、混乱の拡大に加え、政府に対する不信感や社会の期待の高まりが、リスク管理を非常に難しくすると同時に不可欠なものにする。

- 政府はリスク管理に統合的なアプローチを取ることで、財源が限られ、政策的制約を受ける中にあっても、適切に義務を果たせるようになる。

- 混乱による影響を予測し、軽減することで、不信感を抱く社会に政府の価値と信頼性を発揮する機会を得ることができる。

社会の存続に関わる、最も複雑かつ喫緊のリスク管理を担う政府・公共セクターにとって、今年は厳しい1年となるでしょう。

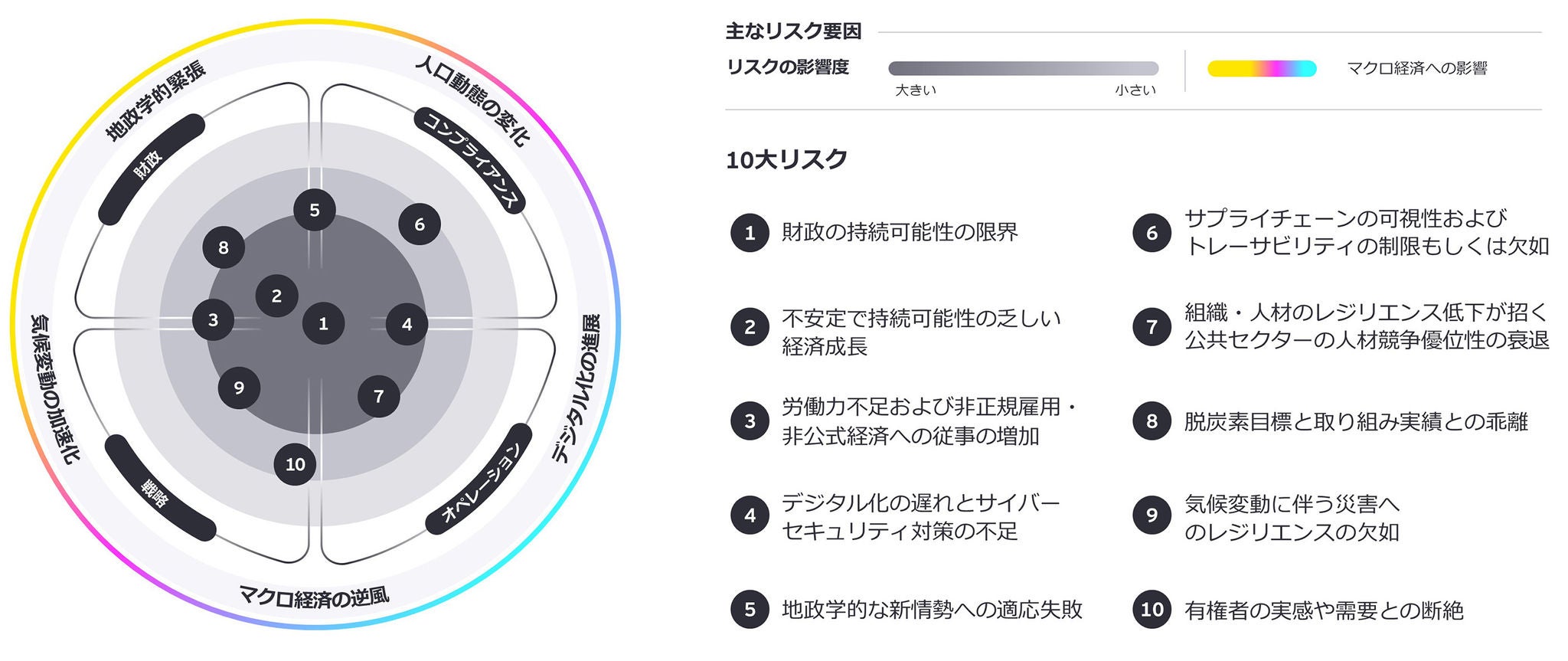

複雑な地政学的情勢や世界的な財政危機の影響から、デジタル化の進展や気候変動に至るまで、政府・公共セクターが直面する10大リスクは広範にわたり、さまざまな影響を及ぼす可能性があります。こうしたリスクの複雑さに加え、その背景にあるのは、政府機関に対する社会の不信感の高まりや社会的結束の弱体化です。

その結果、公共サービスの提供や財政責任の履行を怠ることなく、急速に変化するリスク環境に対応することが政府・公共セクターにおけるリーダーの最大の課題となっています。それは今、難しいトレードオフを行い、将来訪れるより大きな危機を防ぐ必要があることを意味しています。また、リスク管理については、不信感を抱く社会に対して信頼を築き、政府の価値を発揮する機会と捉えなければなりません。

リスク管理に統合的なアプローチを取ることで、政府は課題をより正確に予測し迅速に対応して、状況の変化に適応することができます。また、予測に積極的なスタンスを取ることで、提供するサービスや意思決定を改善し、より多くの具体的なメリットを市民にもたらす機会を生むことができます。

その全てに必要となるのが、革新的で勇気あるインクルーシブなリーダーシップです。政府・公共セクターのあらゆるレベルのリーダーには、継続的にリスクを評価し、内外のステークホルダーとしっかり向き合い、効果的に適応し対応していくことが求められます。

2025年のリスク環境は厳しい一方で、社会の信頼を取り戻す機会でもあります。本記事では、こうした機会を把握した政府・公共セクターのリーダーが混乱の中で、どのように社会のレジリエンスを高めることができるかを概説します。各リスクの詳細な分析と、リーダーが確信を持って未来を形づくるための行動の提案については、レポート全文をご覧ください。

レポートをダウンロードする

10大リスクとその軽減策

1. 財政の持続可能性の限界

世界中で、政府は近年の危機を乗り越えるための経済支援策に資金を投入してきました。その結果、世界の公的債務は膨れ上がり、国際通貨基金(IMF)の予測では、2026年までにGDPの115%に達するとされています。

何年にもわたり高金利が続いたため、借り入れと返済コストも上昇しました。それが公共インフラ投資の削減につながり、経済成長の停滞、財政ひっ迫を引き起こしかねません。

本格的な財政危機を回避するためには、各国政府は今、難しい決断を下さなければなりません。政府は公的資金の長期的価値を成果ベースで判断する指標を再重視することで、投資の優先順位付けとリソース配分をより適切に行えるようになります。また、必要な公共支出の削減について、その妥当性を示すこともできます。

2. 不安定で持続可能性の乏しい経済成長

世界各地で選挙が相次ぐ中、ポジティブな経済成長を示すデータは、多くの市民の現状を反映していないことが明らかになりました。実際、こうしたデータは高所得者層の経済状況を反映する傾向にあります。

こうした脆弱性の他に、関税率や高齢化、気候変動に起因するコスト上昇圧力の潜在的な影響もあり、中期的な世界経済成長の低迷が懸念されます。これは、公的債務の膨張が教育や保健衛生などの成長基盤に対する公共投資の妨げとなっていることが一因です。

一方、近年のグリーン投資は成果を上げ始めており、ネットゼロに向けた取り組みを加速させる価値が実証されています。政府は限られたリソースをうまく活用すれば、こうした持続可能な成長を加速させ、持続可能な消費を促進させることができます。GDP以外の経済健全性の尺度を取り入れることで、市民の現状の全体像をより包括的に見ることもできます。

3. 労働力不足および非正規雇用・非公式経済への従事の増加

世界中で労働力不足が発生しています。従業員の期待値は高まり、転職も活発化しています。国際労働機関(ILO)によると、非正規雇用は世界の労働力の半数以上を占めています。

こうした要因が相まって、課税対象の縮小や組織のレジリエンスの低下、サプライチェーンの混乱の深刻化を招き、成長を脅かしています。また、スキル不足と教育機会の不均等が、将来を見据えた労働力確保の取り組みを弱体化させています。仕事とスキルの内容は急速に変化しているため、継続的な学びに投資しない組織は、後れを取る可能性があります。

政府は教育など、経済発展・成長のドライバーへの投資を強化することで、ますます流動化する労働市場に一定の方向性を示すことができます。また、民間セクターに正規雇用の推進や職員のスキルアップへの投資を促し、労働市場の健全性を測定する方法を定期的に見直すこともできます。

4. デジタル化の遅れとサイバーセキュリティ対策の不足

機密性の高いデータや潜在価値のあるデータの保護は、全政府機関が最優先事項として向き合うべき課題ですが、テクノロジーインフラの老朽化やシステムのサイロ化、技術的負債によって、サイバー攻撃に弱い状況にあります。

人工知能(AI)と量子コンピューティング技術が成熟する中、2025年はこの脅威が加速すると考えられます。そのため、政府や公共機関はクラウドベースのサービスを導入して、将来も通用するデジタルセキュリティを確保することが急務です。また、サイバーセキュリティ専門家のパイプラインの構築や、公務員のデジタルおよびサイバー・レジリエンスの向上も図る必要があります。

スキル不足やデータ共有に関わる課題も、多くの組織でデジタル技術を活用した市民へのサービス向上を妨げています。テクノロジーを活用できるよう職員のスキルアップを図ることは、相互運用性を高め、データガバナンス、倫理、セキュリティ対策を標準化することにより、データ活用を有効にし、メリットをもたらします。

5. 地政学的な新情勢への適応失敗

世界は地政学的情勢が複雑化した10年を経て、さらに多極化が進んでいます。これは、国際政治や政府・公共機関の日常的な課題に影響を与える要因が増えていることを意味しています。

世界で選挙が相次ぐ中で、反体制派候補が当選したことからも、人々が不確実性の高まりに直面し確かなリーダーシップを求めていることは明らかです。こうした状況を受けて、国際関係は取引に基づいた、より日和見的な関係になりかねません。また、地政学的分断が国際貿易や国際紛争に及ぼす影響が加速する恐れもあります。

こうした不安定な環境では、外交が極めて重要となります。政治問題がハイレベルでの交渉の妨げとなる場合、緊張緩和の鍵を握るのは、政府機関や国境を超えた実務レベルでの強固な関係です。組織レベルでは、政府はデータと予測分析に投資することで、より正確に予測し、混乱に備える態勢を整えることができます。

6. サプライチェーンの可視性およびトレーサビリティの制限もしくは欠如

オンショアリング・ニアショアリング戦略は、不安的なサプライチェーンから受ける影響の一部を軽減するのに役立ちましたが、政府や公共機関では依然として、レジリエンスに必要なトレーサビリティと可視性が欠如しています。

例えば、サプライチェーン・ネットワークのリアルタイム監視や、特定の基準を下回っているサプライヤーの把握に必要な情報を持っている政府はそれほど多くありません。そのため、表面化していないボトルネックなどの各種混乱要因を、本格的な危機に発展する前に特定して最小化する能力が制限されてしまいます。

政府・公共セクターにおけるリーダーの最大の課題は、公共サービスの提供や財政責任の履行を怠ることなく、急速に変化するリスク環境に対応することです。

第三者リスクに対処する管理体制の構築によって、現在のグローバルサプライチェーンにおけるリスクにつながる依存関係を把握し、それに対応することができます。また、統合テクノロジー・ソリューションを使用してサプライチェーンと物流管理のインフラを刷新することで、可視性とトレーサビリティを向上させ、さらに人材のスキルアップにより、新たなテクノロジーを活用できるようになります。

7. 組織・人材のレジリエンス低下が招く公共セクターの人材競争優位性の衰退

政府・公共セクターのリーダーは、処理できないほどの業務量と、市民の公共サービスを求めるニーズの増加に直面しています。政府・公共セクターにおいて、職員のレジリエンスと雇用主としての魅力が低下しているのは、組織内の信頼度および同セクターの離職率が低いことが背景にあります。

さらに、給与面での民間セクターとの競争や、政治サイクルの不確実性といった課題もあり、世界各国の政府や公共機関が新規採用に苦戦していることは驚くことではありません。人材の優位性確保に向けた投資をしなければ、職員の高齢化に伴い、組織の人材流出を招く恐れがあります。

政府や公共機関はテクノロジーを活用して、職員の事務的負担を軽減することが不可欠です。トータルリワードの拡充、目的意識の向上、人材育成システムの強化なども、人材競争優位性の確保や、重要なポストの欠員補充の一助となります。

8. 脱炭素目標と取り組み実績との乖離

多くの政府が気候変動関連の対策や規制を来年にかけて本格的に施行する中、政府・公共セクターのリーダーシップが今まで以上に必要とされていることは明らかです。EY Future Consumer Indexの結果では、回答者の77%が社会・環境面で、より良い成果を達成する責任は政府にあると考えています。一方で、政府が十分な対策を講じていると回答した人はわずか34%です。

国連環境計画(UNEP)が発表した「排出ギャップ報告書2024」によると、破滅的な気温上昇を防ぐには、「目標の野心的な転換」が必要です。そのためには、今年の早い段階で各国政府は、より野心的なNDC(国が決定する貢献)を提出しなければなりません。ブレンデッド・ファイナンスの活用を促すインセンティブ施策を策定して、持続可能なインフラの資金調達ギャップを縮めることも急務です。対内的には、行政のグリーン化が機運を醸成し、社会の信頼を構築する一助となるでしょう。国レベルで大胆な対策を講じることが不可能な場合、グリーン化の促進の鍵を握るのは地方自治体のリーダーです。

9. 気候変動に伴う災害へのレジリエンスの欠如

気温や気象現象の激変に伴い、経済的コストおよび人的コストも増大しています。各国政府はすでに環境衛生問題やリソース不足への効果的な対応に苦慮しており、それが紛争、飢餓、移民の増加につながっています。

こうしたリスクを軽減するには、先進国が最もリスクの高い開発途上国および島しょ国が講じる気候変動対策に譲許的融資を行う必要があります。ところが、2009年のCOP15で合意された1,000億米ドルという目標がようやく達成されたのは、当初の期限から2年過ぎた2022年のことです。

最もリスクの高い国々がNDC目標を達成するためには、2024年11月のCOP29で新たに設定された資金目標を達成することが重要です。これによって、UNEPが気候関連の災害による被害を30%削減できるとしているマルチハザードに対応した早期警戒システムなどのレジリエンス構築ツールに、これら国々が投資できるようになります。政府による支援策としては、民間セクターを対象としたインセンティブ施策の強化、国家予算への気候変動リスク対策費用の組み込み、コミュニティ主導型の気候変動適応プロジェクトの推進などが考えられます。

10. 有権者の実感や需要との断絶

政府の世界的な危機への対応が遅く不十分であること、また政府がほとんどの人の期待に応えていないという認識の高まりが、社会の結束を弱め、政府機関に対する信頼を低下させています1。また、選挙イヤーに反体制派候補の当選を後押しする要因ともなっています。

動画や民間のメッセージ・プラットフォームから、事実かどうか分からない情報を得る人が増えているのも、こうした信頼低下に起因していると言えます。また、社会の不信感が虚偽情報と結びつくことにより、真実が見分けにくくなり、政府は重要なメッセージを共有することが難しくなります。

市民に最良の公共サービスと政策を提供するだけでは、こうした傾向を覆すことはできません。誠実かつ確かなリーダーシップを持ったトップが説明責任を負う必要があります。その上で政府のリーダーに求められるのは、市民の声を政策立案に反映させ、強固なコミュニティの結びつきを構築し、透明性の向上を図ることです。

- Edelman.(2024).2024 Edelman Trust Barometer 2024: A collision of trust, innovation, and politics.https://www.edelman.com/trust/2024/trust-barometer

サマリー

2025年の公共セクターのリスク環境は、今まで以上に相互関連性を強めています。政府は統合リスク管理に投資することで、潜在的な脅威をより効果的に予測および軽減し、それによって社会の信頼を構築し、自らがもたらす価値を発揮できるようになります。政府は、最終的に勇気を持ってイノベーションを促進することで、レジリエンスおよび適応力を高め、不確実性が増す時代においても、確信を持って未来を形づくる態勢を構築することができます。

EYの関連サービス

EYの最新の政府・公共セクターに関するインサイトを受け取る