EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

日本の映像コンテンツの海外進出に必要な戦略を4章構成で分析します。

第2章では「制作工程改革と最適な組織・人材」に焦点を当てます。

コンテンツの質を保ちつつ、効率的な制作体制を整えることが海外市場での競争力を維持する鍵となります。グローバル市場に通用する人材育成の重要性についても詳述します。

要点

- グローバル競争が激化する中で「選ばれるコンテンツ」を生み出すために、日本の制作現場は属人的で非効率なプロセスからの脱却が急務。

- 欧米型の制作体制を参考に、プロデューサー・ディレクター等の職務を再定義し、予算と工程管理を可視化することが不可欠。

- 企画書や制作ガイドライン整備を通じて場当たり的な対応を削減し、工程を標準化することが必要。

- バーチャルプロダクションなどの技術は費用対効果をシビアに精査し、工程の効率化とクリエイティブの質向上をかなえる「道具」として最大限活用。

序論:なぜ今、制作工程改革が求められているのか

近年、コンテンツ産業を取り巻く環境は大きく変化しています。主な要因は、海外の主要OTTプレーヤーの参入により、グローバル市場を前提とした競争が世界中で激化していることです。こうした中で、各国の制作現場は抜本的な変革を迫られています。一方、日本では旧態依然とした制作プロセスや属人的な運営体制が依然として残り、国際水準からの遅れが目立ちます。もちろん、ハリウッドの先進的な制作手法が常に成功しているわけではありませんが、グローバル市場で安定した収益を確保するには、日本の制作体制も見直しが不可欠です。

日本特有の課題を克服するためには、全体の制作工程そのものを見直し、最適な組織・人材体制を再構築することが不可欠です。本章では、特に脚本(スクリプト)が必要となるドラマを念頭に制作工程改革に必要な視点と具体的な取り組みについて考察します。

第1節:プロデューサー・監督・ディレクターの役割再定義

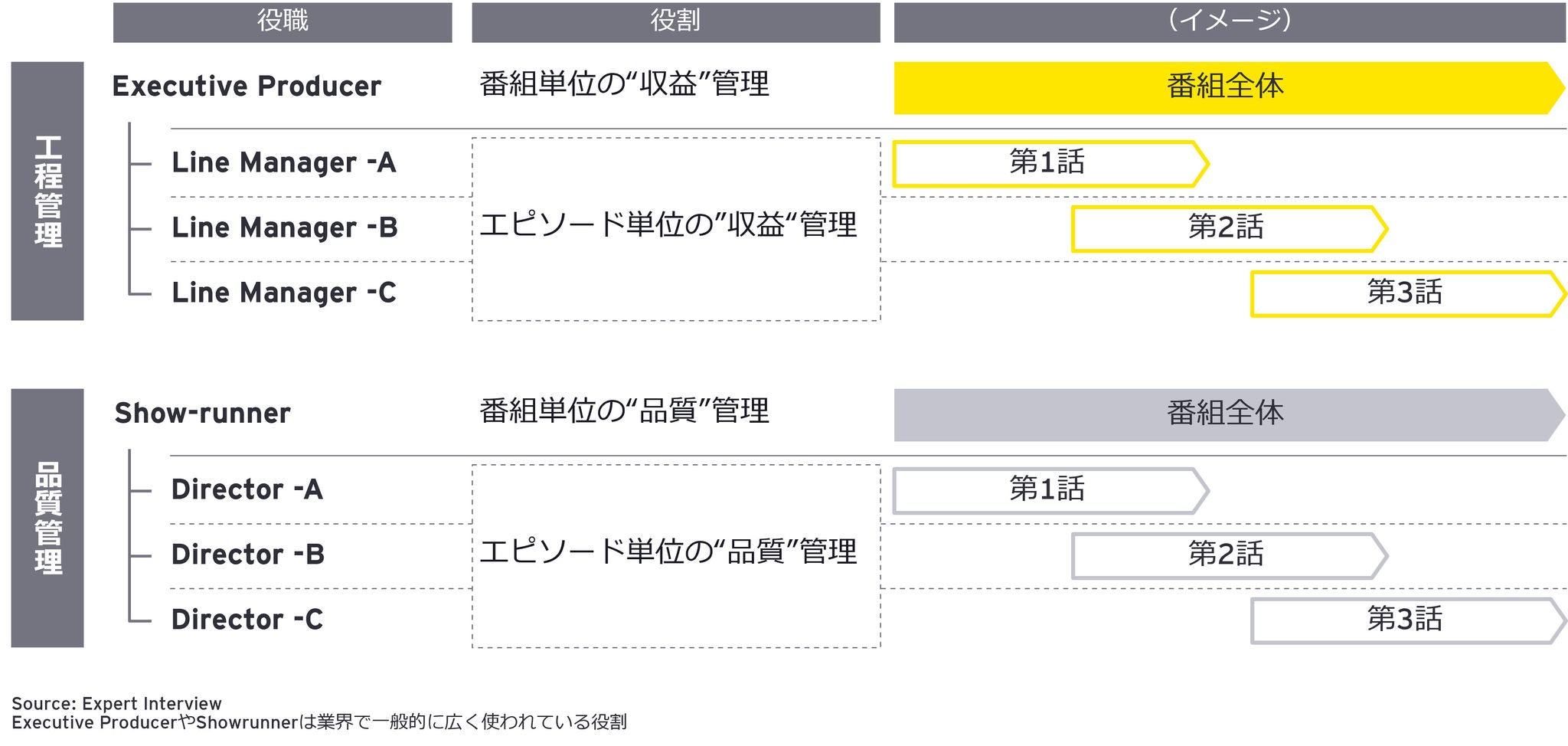

従来の日本の制作現場では、例えば、本来ディレクターの役割であるのにもかかわらず、エグゼクティブプロデューサーが編集時に細かな演出やつなぎ方に口を出すなど、役割分担が曖昧であると言えます。一方欧米では、エグゼクティブプロデューサーが制作プロジェクト全体を統括し、プロジェクトマネージャー的な役割を持つラインマネージャーが予実管理を含めた制作全体を運営しています。さらに、ディレクターは企画段階からマーケット戦略を意識して作品の質の向上に貢献、また撮影前には脚本に介入するなどアート面での役割を果たしています。

下の図は米国でのテレビ番組制作における典型的な各プレーヤーの役割を整理したものです。

米国大手放送局における制作チームの構成と役割の例

工程管理には予算設定と予実管理があり、番組単位ではエグゼクティブプロデューサーが、日々の管理はラインマネージャーが責任を持っています。彼らはいわゆる「製作」、つまり作品全体のプロデュースと財務責任を担います。最近ではROI(投資利益率)管理が厳しいため、エグゼクティブプロデューサーの責務のほとんどは財務面に比重が置かれているようです。アートの品質管理、いわゆる「制作」に関しては、番組を一体として捉えるショーランナーが全体の責任を持ち、各エピソードはディレクターが責任を負っています。

例えばディレクターが「こんな手法で撮影したい」という要請を出したとき、その追加予算はいったんラインマネージャーが試算し、想定以上であれば、エグゼクティブプロデューサーを巻き込んで、GOを出す代わりに別の予算カットを承諾してもらう、あるいはあきらめてもらう…といった様子で、常にアートと予算の駆け引きをしています。

上記のような役割分担で、実際にどのように制作工程を管理しているのでしょうか?

第2節:予算管理・プロジェクトマネジメントの抜本的改革

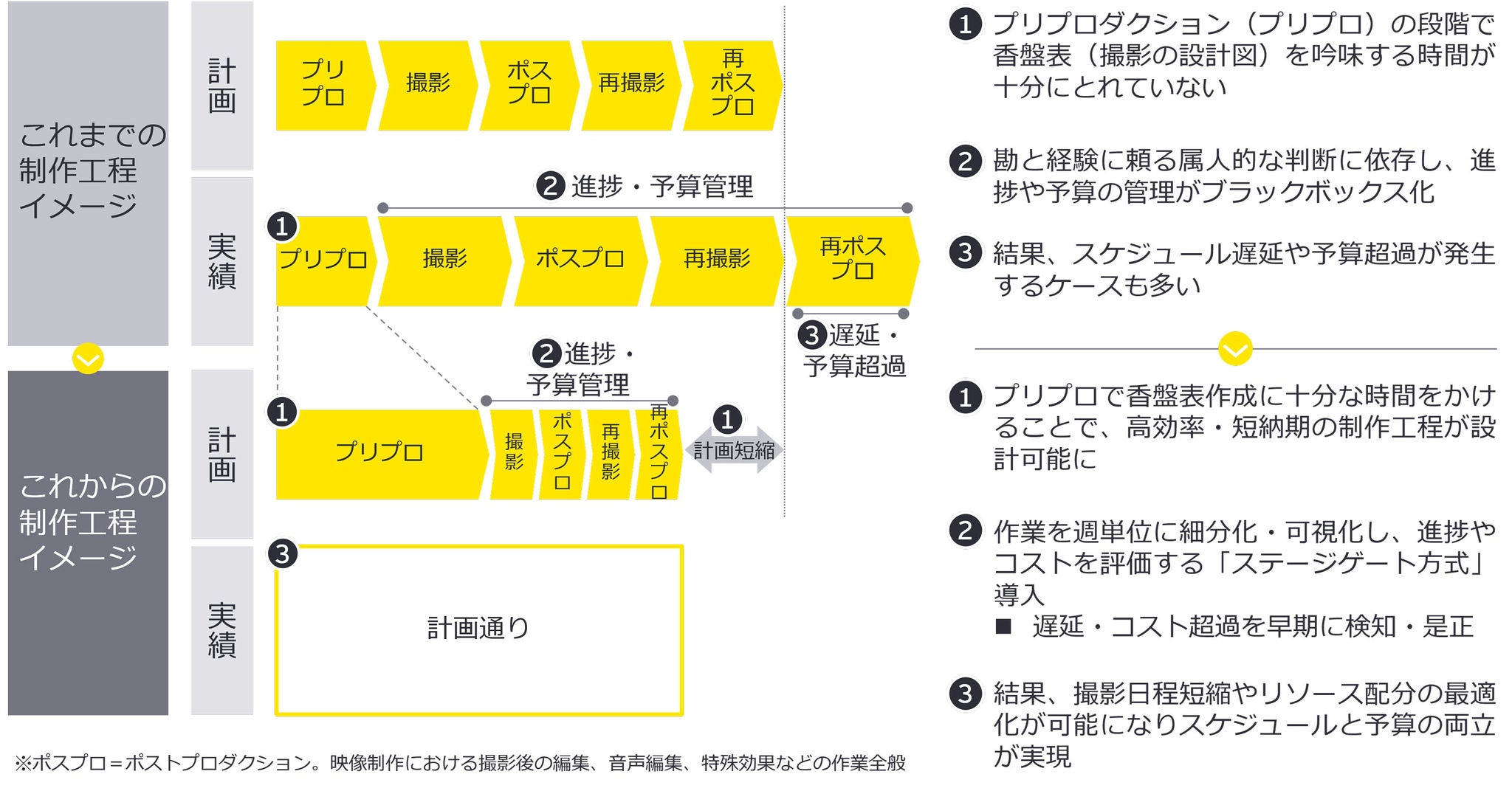

米国では役割が明確に分かれており、特に最近では予算決定・日々の予実管理を厳格に行っています。それを可能にする鍵は、撮影前の段階(プリプロ)から制作プロセス全体を丁寧に設計することにあります。特に香盤表(撮影の設計図)の作成に十分な時間をかけ、週単位で作業を細分化・可視化することで、進捗とコストを段階的に確認・評価する「ステージゲート方式」の導入が可能になります。この方式により、撮影日程を短縮する工夫ができるほか、撮影の途中段階でも予算超過や進行上の課題を早期に発見し、迅速に軌道修正を図ることができます。その結果、スケジュールと予算を想定どおりに収めるというガバナンスが成立するのです。ここはまさにラインマネージャーの腕の見せ所です。

日本では「勘と経験」や「あの人が言っているから」といった属人的な判断になりがちです。その結果、制作現場では予算管理がブラックボックス化し、初期見積もりと実績の乖離(かいり)やスケジュール遅延が頻発しています。実際に、制作が終わってみると予算を大幅に上回り、赤字に転落するケースも少なくありません。極端に言えば「予算とはそういうもの」「現場は現場で回すしかない」といった、開き直りにも近いマインドセットすら感じられる場面があります。現状の制作体制は、利益を生み出す“ビジネスとしての制作”になりきれていないのが実情です。

これからの制作工程

なぜ米国と日本で制作工程が大きく異なるのでしょうか。日本は、企画から撮影、編集、納品までのサイクルが非常に短く、とりわけドラマにおいてはタレントのスケジュールの制約などもあり、かなりタイトな運営を強いられている印象があります。そのため、プリプロの段階で十分に時間をかけて香盤表を吟味する余裕がなく、結果として「とにかく納品に間に合わせる」ことを優先せざるを得ない、アジャイル型の運用が常態化しています。また、最終的には編成との調整により放送時間が変更されることもあり、制作工程以外の外的要因も影響していると考えられます。

しかし、グローバル配信プラットフォームや海外の放送局・スタジオとの協業が今後さらに増加することを踏まえると、日本の制作工程も見直していく必要があると考えます。その前提として、まず全体の工程を可視化することが不可欠です。そのためにはエグゼクティブプロデューサーやラインマネージャーの機能を理解・強化し、予算とスケジュールの透明性を確保することが必要となります。今まで慣れ親しんだやり方を変えること、つまり新しい予算管理方法をクリエイティブの制約と捉えるのではなく、健全なクリエイティブの実現に資する新たなやり方として再定義するべきです。

第3節:制作工程へのDX活用と業務の標準化に向けて

制作工程におけるDXの活用は、効率化だけでなく、クリエイティブの質向上にも直結します。例えば、LEDによるバーチャルプロダクションやモーションキャプチャーなどを導入することで、撮影前に詳細なシミュレーションが可能となるため現場での手戻りが減ります。例えば朝日が昇るシーンを撮影する場合、ロケだと2-3日、天候によってはそれ以上の日程が必要ですが、バーチャルプロダクションを活用すれば数時間で終わります。その結果、撮影スケジュールを短縮することで全体としてのコストも下がります。米国のテレビ番組の撮影の場合、役者のスケジュールを2週間縮めるだけで全体のコストが30%以上圧縮できるとも言われています。

DX活用で重要なのは、その目的を明確に捉えることです。クリエイティブの質を高める手段であると同時に、本来は限られた予算を有効に使うための「道具」として位置付けられるべきです。しかし日本では、バーチャルプロダクションを「まず使ってみる」といった導入ありきのケースが目立ちます。

バーチャルプロダクションは、事前に大量のCG素材を準備する必要があるため、使い方によってはむしろコスト増につながる場合もあります。例えば米国では、制作全体の工数削減につながると判断された場合にのみ導入され、「試しながら撮る」スタイルのディレクターが手がける作品では原則使われません。

こうした技術の導入には、脚本や香盤表の段階から全体工程を見通して判断することが重要です。技術を生かすには、事前の可視化と、コストと効果の見極めが不可欠です。

余談ですが、箱根駅伝で話題となった厚底シューズも、使えば誰もが結果を出せるわけではありません。シューズの性能を生かすには、走り方やトレーニングを含めた抜本的な見直しが必要だったといいます。制作工程も同様で、新しい技術を導入するだけでは不十分です。その技術を最大限に活かすには、工程そのものの再設計と、ヒトの意識改革が不可欠です。

これまで日本の制作現場は、現場ごとの「匠(たくみ)の技」に頼る傾向が強く、標準化が進んでいませんでした。しかしグローバル市場では、品質・スピード・コストの一貫した管理が求められるため、企画開発の段階から国際的な視点で工程を設計する必要があります。

前節で述べた以下の3点が不可欠です。

- 各プレーヤーの役割の明確化

- 企画書・制作ガイドラインの整備による場当たり的な対応削減

- 技術を活用しながらもコストを抑えた制作フローの標準化

さらに、国際基準を理解した制作人材の育成、技術とディレクターの適切なマッチング、制作工程全体の最適化を担える人材の教育や、コンサルタントなど外部からの確保が不可欠です。ハリウッドで普及する予算管理アプリのようなツールへの対応も視野に入れるべきでしょう。

結論:制作工程改革は「選ばれるコンテンツ」を出し続けるための第一歩

制作工程改革は、コスト削減とクリエイティブの質向上の両方を実現する手段であると考えます。疲弊している現場負荷を軽減し、クリエイティブの自由度と品質を向上させ、グローバルでの競争に耐え得る制作・制作体制を築くための重要な施策なのです。

慣れ親しんだ制作工程からの脱却は難しいかもしれません。しかし資材の高騰、広告ビジネスからの収益低下、グローバルレベルでの競争を勝ち抜くには、これらの改革を通じて、グローバル市場で「選ばれるコンテンツ」を生み出し続ける「仕組み」づくりが何より大切だと考えます。筆者は、これら一連の改革を、痛みを伴いながらも断行することで、日本のコンテンツ産業がより一層ポテンシャルを発揮し、発展するものと信じています。そして、それこそが、日本のコンテンツ産業の持続可能な成長への道筋となるのです。その前提として「グローバルに響く良いコンテンツを制作・発信する」という強い意志を持ち続けることがクリエイターにとって重要であり、経営観点では短期的、ではなく長期的にその意思を支えるサポートが必要だと考えます。

サマリー

属人的な制作現場や曖昧な役割分担が、日本のコンテンツの国際競争力を弱めています。グローバル基準を見据えた工程設計、DXの戦略的活用、明確な役割の定義と分担によって、継続的に選ばれる作品を生み出す基盤づくりが急務です。

関連コンテンツのご紹介

第1章:成長の限界を超えるためにー日本の映像コンテンツ産業を支える海外展開戦略(1/4)

日本の映像コンテンツの海外進出に必要な戦略を4章構成で分析します。第1章では、現代の日本のコンテンツの海外戦略を解説します。ここでは、成功事例を通じ、どのようにして日本のコンテンツがグローバルに受け入れられているかを考察します。特にアニメや映画、ドラマなどの成功事例を分析し、課題や成功要因を掘り下げます。

再現性あるヒットを生むためにー日本の映像コンテンツ産業のための戦略的ポートフォリオ設計 (3/4)

日本の映像コンテンツの海外進出に必要な戦略を4章構成で分析します。 第3章は「コンテンツのポートフォリオ戦略」。日本のコンテンツ業界が持つ多様なジャンルやテーマに対し、どのようにバランスの取れたポートフォリオを構築し、リスクを分散しながら市場をターゲットにするかを解説します。

第4章:見えないリスクに備えるために-グローバル時代の映像コンテンツ産業におけるリスクマネジメント (4/4)

日本の映像コンテンツの海外進出に必要な戦略を4章構成で分析します。第4章は「地政学的・税務的リスク」。コンテンツのグローバル展開に付きまとう地政学的リスクや税務に関する規制をどのように管理し、クリアするかを論じます。各国の規制や関税、知的財産権の取り扱いなど、法的側面の重要性にも言及します。