EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume‑Uni, ne fournit aucun service aux clients.

Comment EY peut vous aider

-

Notre équipe de services de consultation est en mesure de vous appuyer dans l’élaboration d’une stratégie cohérente qui comprend un transfert de connaissances harmonieux. Pour en savoir plus

Pour en savoir plus.

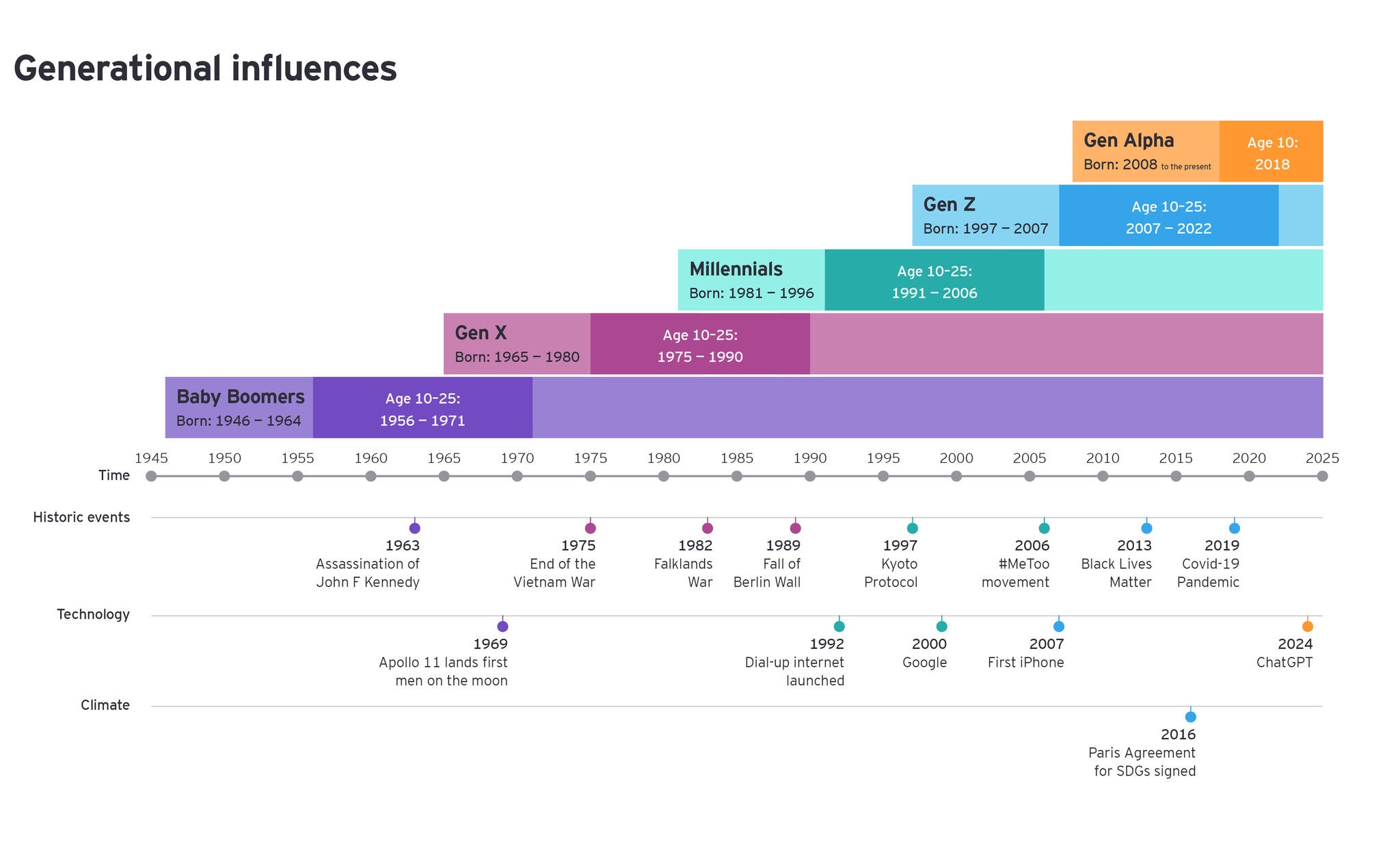

Aux États‑Unis, le point de référence démographique, le « Peak 65 » signale que plus de 4 millions de personnes atteindront l’âge de 65 ans cette année, puis encore chaque année jusqu’à la fin de la décennie3.Tous ne prendront pas leur retraite, et nous constatons en fait une augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 65 ans qui restent actives. Une étude de l’Université Johns Hopkins estime que jusqu’à 2 % de la main‑d’œuvre américaine appartient à la génération silencieuse, les personnes nées avant 19464. Même au plus haut niveau de la direction des entreprises, nous pouvons observer les forces démographiques à l’œuvre. Alors que l’âge moyen des chefs de la direction des sociétés Fortune 500 est de 59,2 ans, près de la moitié d’entre eux (47,6 %) ont plus de 60 ans et plus de 5 % ont plus de 70 ans. On retrouve généralement les plus jeunes chefs de la direction (moins de 45 ans) dans les grandes entreprises technologiques, le secteur des énergies vertes ou les nouvelles entreprises en ligne. Si le report du départ à la retraite dans l’ensemble de la main‑d’œuvre peut être une solution à court terme pour combler un déficit de talents, il risque également de conduire à une stagnation en maintenant un statu quo au détriment des cohortes plus jeunes. Les organisations doivent veiller à ce que les travailleurs plus âgés acquièrent de nouvelles compétences et qu’ils soient capables d’utiliser les nouveaux outils technologiques, tout en canalisant le transfert de connaissances aux jeunes générations.

Certains signes indiquent que ce flux intergénérationnel est arrivé à un point de rupture. Un nombre important de membres de la génération Z ne sont pas du tout présents dans le milieu de travail. Ceux qu’on appelle les NEET (ni en emploi, ni aux études, ni en formation) représentent une tendance croissante en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Selon les données de l’Organisation internationale du Travail, environ un cinquième des jeunes de 15 à 24 ans dans le monde sont des NEET5. Les chiffres sont impressionnants : ils seraient notamment 500 000 en Espagne et 3 millions au Royaume‑Uni. Ce désengagement se traduit par des niveaux de stress et d’anxiété chez les 18‑24 ans nettement plus élevés que chez les membres de la génération Y au même âge6.

L’écart entre les genres au travail constitue un autre défi. Beaucoup d’encre a coulé dans l’analyse de la fuite continue des talents féminins dans nos organisations. Le 10e rapport sur le milieu de travail de Lean In (2024) indique que l’expérience des femmes au travail ne s’est pas améliorée après une décennie d’efforts axés sur l’égalité entre les genres. Les femmes sont beaucoup plus susceptibles que les hommes de voir leur jugement remis en question dans leur domaine d’expertise (38 % contre 26 %), d’être confondues avec une personne d’un rang bien inférieur (18 % contre 10 %), et deux fois plus susceptibles (39 % contre 20 %) d’être ignorées ou interrompues7. Un fossé générationnel se creuse également : les jeunes hommes sont les moins engagés à l’égard de la diversité des genres, tandis que les jeunes femmes le sont le plus. Parmi les cadres supérieurs, alors que 79 % des hommes pensent que les femmes sont bien représentées, cette opinion n’est partagée que par 55 % des femmes.