EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

EY Carbon Neutral Hub

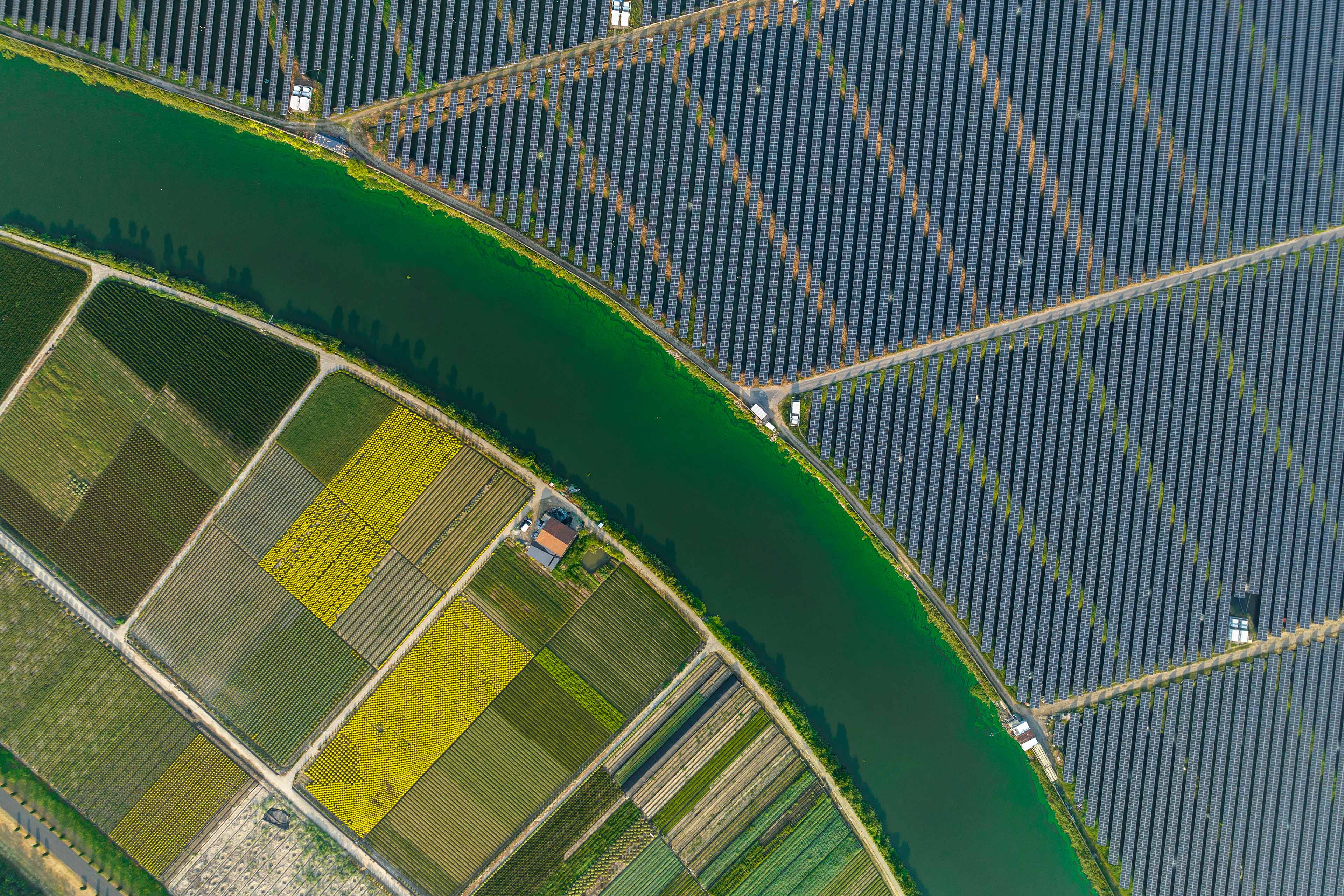

カーボンニュートラルの実現に向けたエネルギートランジション支援

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、脱炭素化に取り組むクライアントのエネルギートランジションを戦略から実行に至るまで一気通貫で支援します。

私たちのチームは再生可能エネルギーや水素・アンモニア、CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)等のエネルギートランジションに関するプロフェッショナルであり、EYがグローバルで展開する戦略策定、M&A支援、組織再編、システム導入などの包括的なサービスメニューと組み合わせ、業界問わず、あらゆるクライアントに対して最適なソリューションを提供します。

EYの最新の見解

「Essential and still evolving」: 世界のボランタリーカーボン市場動向レポート2025

ESGに対する取り組みが三極化する中でCOP30に合わせて見られた自然・生物多様性の動向。日本企業は「攻め」のネイチャーポジティブへ

COP30が2025年11月10~22日までブラジル・ベレンで開催されました。COP30は政府間の会合であり、今後の企業の脱炭素や自然・生物多様性の行方を占う上で、大きな注目が集まりました。今回はどのような内容となったのでしょうか。自然・生物多様性の観点から、注目点や日本企業の留意点について、解説します。

第2次トランプ政権発足後、初開催となる「クライメート・ウィークNYC2025」最新動向はいかに

クライメート・ウィークNYC(Climate Week NYC)は、英国の非営利組織であるクライメート・グループが主催する世界最大級の気候変動に関するイベントです。今回は過去最大規模の10万人超の参加者を集め、期間中には1,000を超える公式イベントがニューヨーク市内各所で開催されました。

COP30がブラジル・ベレンで2025年11月10~21日まで開催されます。COP30は政府間の会合であり、今後の企業の脱炭素戦略を占う上で、大きな注目が集まっています。特に先進国と途上国の間における、気候資金の数値目標や国別削減目標に関する攻防や、自然と生物多様性の動向も見逃せません。本記事ではCOP30の見どころについて、解説します。

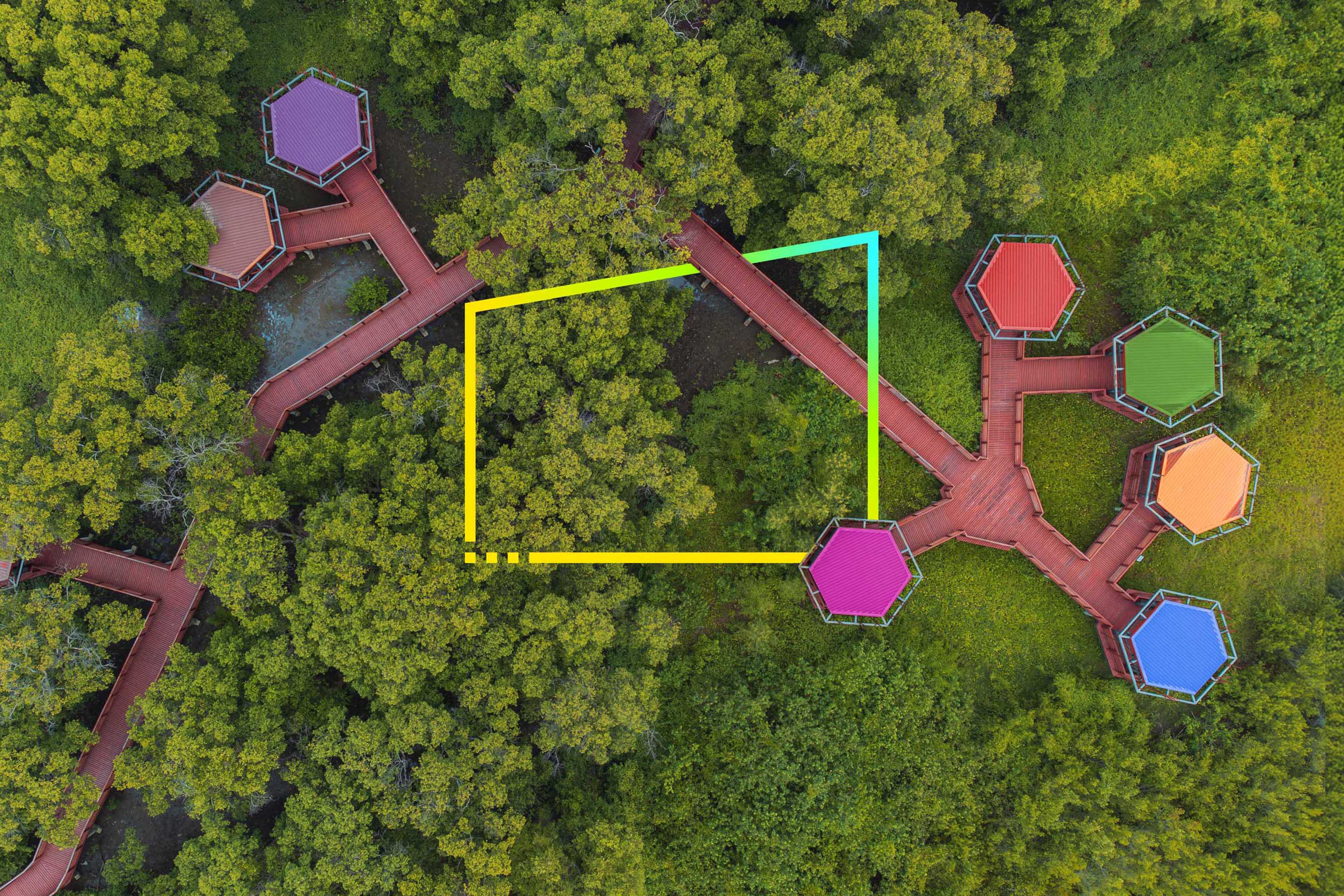

東南アジアにおける自然資本を活用したネイチャー・ベースド・ソリューション(NbS)の価値を解き明かす:持続可能なビジネス成長のための投資収益最大化

ASEANは2050年までのカーボンニュートラル達成に向け、再生可能エネルギーの導入やカーボンクレジット市場の拡大を推進。自然由来の炭素吸収源を活用した経済成長と脱炭素の両立が注目されます。

水素・アンモニア拠点化構想~苫小牧港が挑む次世代エネルギー港湾への転換戦略~

水素・アンモニア拠点化構想の最前線。次世代エネルギーの供給基盤としての変革が苫小牧港で進んでいます。水素・アンモニアのインフラ整備を通じて、脱炭素化と産業振興を同時に実現するCNPの形成を目指す構想が動き出しました。官民連携による新たな挑戦に迫ります。EYは地域経済と環境の両立を目指した取り組みを支援しています。本記事では苫小牧港の挑戦をご紹介します。

「グリーン」水素を通じて次のゼロエミッション革命を創り出すには?

新たなテクノロジー、コストの低下、適切なインセンティブ政策により、グリーン水素は世界の脱炭素化に向けて、今まで以上に重要な役割を果たすことができるようになります。詳しい内容を知る

カーボンニュートラル×地域ビジョン~北海道苫小牧市が目指すゼロカーボンシティの実現~

苫小牧市が挑むカーボンニュートラルの最前線。2050年のCO₂排出実質ゼロを目指し、CCUSを核とした地域主導の脱炭素モデルの構築を推進しています。EYはその挑戦を支援するために、地域経済と環境の両立を目指した取り組みをご紹介します。

Four Futures Japan: 気候変動に関する科学的シナリオ没入体験型プログラム

2025年3月、EY Japanは、気候変動に関する没入型体験プログラム「Four Futures Japan」を東京にて開催しました。本プログラムは科学とテクノロジーを活用したストーリーテリングにより気候変動の現実的な影響を伝え、参加者に革新的な思考を促進します。

データセンターの電力グリッドへの統合~運用柔軟性を通じた方策とは

生成AI利用拡大等に伴うデータセンター増に起因する局所的電力需要に対し、データセンターの運用柔軟性の高度化によって電力グリッドとの統合を図る取り組みが注目されております。当該取り組みは、電力システムの将来像においてどのように位置付けられるのでしょうか。

気候移行計画は、未来を切り開く力をどのように与えてくれるのか?

6回目となるEYグローバル気候変動アクションバロメーターでは、企業からの気候関連の報告は増えたものの、CO2削減目標の達成には至っていないことが示されました。詳細はこちらをご覧ください。

現地レポート/AIから自然資本まで。「クライメート・ウィークNYC 2024」で語られた気候変動対策を加速させるためのカギ

「クライメート・ウィークNYC」(Climate Week NYC 2024、以下「NYCW」)が2024年9月22日から29日まで開催されました。英国の非営利組織であるクライメート・グループが主催し、自由でルールに縛られない国際的な気候会議です。だ。世界最大級の参加者数を誇り、今年はCOP29以上に多くの企業から注目を集めました。どのようなことが議論されたのか、参加者の視点からレポートします。

ISSBが公開したIFRSサステナビリティ開示基準であるIFRS S2号「気候関連開示」では、その重要な開示項目の1つとして事業計画などと整合した「移行計画」が挙げられています。今後、気候変動関連開示において移行計画はますます重要なトピックになることが予想されています。本記事では、移行計画の作成における重要なガイドラインの1つとして考えられている「TPT開示フレーム」の紹介に加え、導入メソッドの指針の1つとして考えられている「TPT移行計画サイクル」についても紹介します。

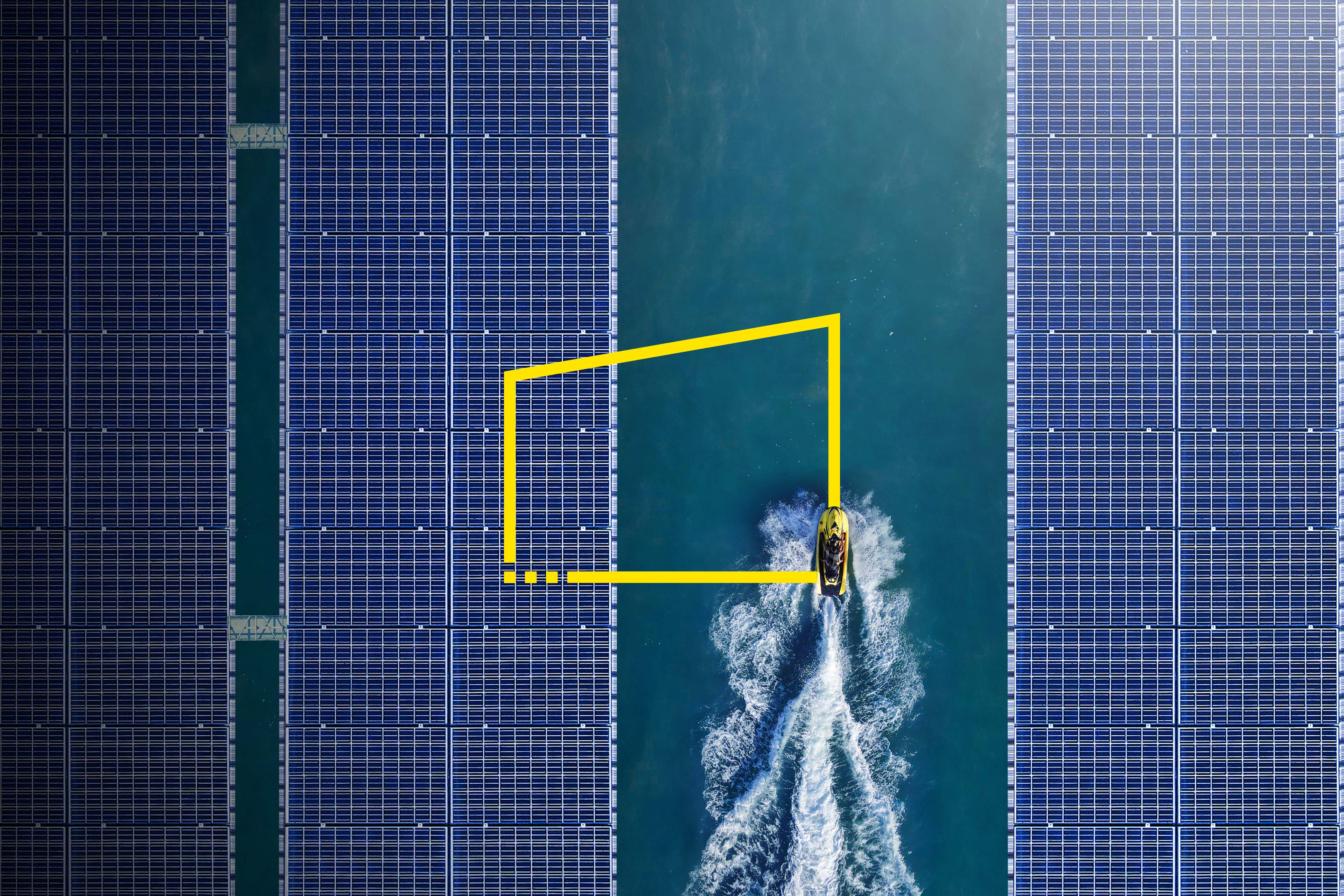

バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)投資の指針となる4つのポイント

RECAI 63:系統の不安定化を受け、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)への需要が⾼まっています。EYが作成した国・地域別のBESS市場の魅力を示すランキングは、BESSへの投資機会・投資戦略の参考となるでしょう。

二国間クレジット制度(JCM)によるカーボンクレジットの創出および活用に関する最新動向

日本が他国での温室効果ガス排出削減・吸収に貢献しカーボンクレジットを創出する二国間クレジット制度(JCM)は、日本企業の排出削減目標達成に資するべく、JCMクレジットの創出・活用促進のための制度整備を進めています。こうしたJCMをめぐる最近の動向と今後の見通しについて解説します。

特定地域において⾃⾝で配電系統を運⽤する配電事業の促進は、次世代に向けて分散型リソースを活⽤し安定した電⼒システムを構築するために、有効な可能性があります。 現状の配電事業制度の論点はどのような点にあるのでしょうか。

南紀白浜エアポートは2019年から南紀白浜空港の運営に取り組んでいます。近年では、空港型地方創生を掲げて、南紀白浜エリアの二次交通の課題解消・脱炭素の実現に向けた検討等を実施しています。地方活性化を導く取り組みのコツについて、南紀白浜エアポートの池田直隆氏にお話を伺いました。

グローバルでのネットゼロに向けて、企業がソリューション(製品やサービス)を通じて社会の脱炭素化に貢献することが不可欠です。ソリューションによる社会へのポジティブな影響を定量化した指標である削減貢献量について、昨年発行されたWBCSDのガイダンスのポイントとともに直近の動向を解説します。

エネルギーシステムの再構築は今、急ピッチで進められていますが、その進め方は国・地域によってさまざまです。再構築を加速させる原動力は3つあります。

洋上風力事業を巡る世界的潮流は、業界を新たな方向へと進ませるのか【RECAIシリーズ】

洋上風力発電セクターは激動の最中にあり、これが今後の大規模エネルギープロジェクトの立ち上げ方と資金調達の仕方を変えるかもしれない(Turbulent times in the offshore wind sector could change the way large-scale energy projects are built and funded in future)。RECAI第62号を読む

2023国連ビジネスと人権フォーラムハイライト:企業が知っておくべき脆弱なライツホルダーの人権状況、気候変動と人権(脱炭素社会への公正な移行)の課題とは

2023年11月、「第12回ビジネスと人権に関する年次フォーラム」がスイス・ジュネーブの国連本部にて開催され、企業活動による人権侵害を防止するために政府や企業に求められる役割について3日間議論されました。

今、行動を起こせば、これまで⽯油・ガスセクターが培ってきた底力によって、新たなエネルギーソリューション開発のための資⾦を調達し、その迅速な実現に貢献することができます。

電気自動車(EV)販売を促進する最大の要因は環境への配慮である。一方、ICE(内燃機関)車に対して罰則を設け、EVを奨励するという考え方も浮上しています。

各国がネットゼロ化するには、分散型エネルギー源とスマートグリッドが鍵となり、脱炭素化⽬標を各国が達成するためには、再生可能エネルギー発電の緊急性が増している。

カーボンニュートラルに向けた洋上風力発電への取り組みの留意点とは

2022年8月1日(月)に、EY Japan カーボンニュートラルオフィスセミナー『洋上風力を中心とした再生可能エネルギーに関する今後の動向』のオンサイトセミナーを開催しました。

この1年に何が変わり、企業は何を検討すべきか ー 気候変動を取り巻く最新動向を踏まえ、企業経営に求められる姿勢とは ー

国際的な動向やサステナブルファイナンス市場、再生可能エネルギーの外部専門家により、最新動向が紹介されました。『カーボンZERO 気候変動経営』出版後、どのような変化があったのか。脱炭素推進に向けた企業への期待、気候変動情報開示や再生エネルギーを巡る具体的な動向といった側面から企業がどのような取り組みを進めるかのヒントを示しました。

EYはカーボンネガティブを維持、2025年のネットゼロ実現に向け前進

EYは2022年度に7項⽬のCO2削減アクションプランを強⼒に実行し、2025年のネットゼロ達成に向けて引き続き順調に取り組みを進めています。

ネットゼロに移行するセクター固有の道筋に資金を提供する場合、金融機関は投融資する事業に関する知識を深める必要があります。

eモビリティ化の加速に伴うEV普及問題で配電事業者が担う役割とは

eモビリティ化が予想以上の早さで加速する中、電力ガス事業者は電気自動車(EV)の普及を妨げないよう将来のケイパビリティを設計し、投資を実行しなければなりません。

脱炭素に向けた水素ビジネスを取り巻く主要先進国の政策的支援の状況と日本企業の取り組み

【EY Japan】水素の要素技術開発で先行してきた日本が、ビジネス面でリードする欧州など主要先進国での取り組みや施策をどのように活用し、脱炭素に向けた水素ビジネスを加速できるでしょうか。

長期的価値(Long-term value、LTV)対談シリーズ 気候変動の潮流を把握する上で、不可⽋なのは情報開⽰による透明性と取り組む意志

金融機関による科学的根拠に基づくゼロ・ターゲティングのための、温室効果ガス(GHG)排出量算定の手法と課題とは

ネットゼロ、すなわちGHG排出量実質ゼロへの計画の策定を行う金融機関には、適切なGHG排出量の算定を基礎とした科学的根拠に基づく手法の適用が求められます。それはどういうもので、足元の課題はなんでしょうか。また、今後の金融機関の経営やリスク管理への影響はどのようなものでしょうか。

もはや気候変動の解決は必須に。カーボンZEROに向けたサステナブル経営と中長期戦略で企業価値を高めよ!

先ごろ開催されたオンラインセミナー「カーボンZERO気候変動経営~気候変動の潮流を踏まえた企業変革~」では、4名のエキスパートが登壇し、カーボンZEROに向けたトレンドと、今後求められる戦略や具体的な方策について解説しました。

気候関連金融リスク計測でのシナリオ分析で、網羅性と比較可能性を高めていく方法とは

脱炭素の取り組みが本格化する中、気候関連リスクの定量的な把握と開示も洗練度を増し、利害関係者の判断に資するものとなりつつあります。ここでは、気候関連リスク計測手法としてのシナリオ分析に関して、金融機関が具体的な計測モデルを検討する観点から、大まかな流れと現状についてまとめています。

2015年のパリ協定採択以降、気候変動というアジェンダは、社会貢献の枠を超え、企業経営にも極めて重要な意味を持つようになっています。かじ取りを誤れば、事業の競争力がそがれ、企業の存続が危ぶまれるリスクとなる一方、適切に自社を適合できれば、企業価値の向上と持続可能性の実現に寄与する機会にもなり得ます。

「100年に1度」の災害が、毎年のように世界のどこかで起きています。気候変動に起因する天災の「物理的リスク」は確実に高まっており、各国政府はさまざまな対策を講じようとしています。金融機関や投資家も、企業に長期的な視野に立った気候変動への対応を求めています。企業は天災による「物理的リスク」に備えるだけでなく、規制やルールが変わる「移行リスク」にも備えなければなりません。

日本で燃料電池自動車(FCV)の量産車が走り始めた2015年は、「水素元年」と呼ばれています。以降5年、着実に水素供給ネットワークの整備が進められてきましたが、水素エネルギーは、モビリティ・エネルギーの領域ではまだまだマイナーな存在です。水素が日本社会でメジャーな存在となるには、東京五輪以降も継続的な普及促進が必要です。

関連イベント・セミナー

COP30速報ウェビナー/現地参加で得た気候変動に関する国内外の潮流

2025年11月10日から22日にブラジルのベレンで開催されたCOP30を受けて、現地参加した日本企業と共に速報ウェビナーを開催いたします。COP30が今後日本企業に与える影響や取るべきアクションについてディスカッションするとともに、EYのプロフェッショナルが気候変動に関する国内外の新潮流についてもご紹介します。

EYの事例

非財務データの利活用でサステナブル経営を推進するコスモエネルギーHDの戦略

コスモエネルギーホールディングス株式会社(以下、コスモエネルギーホールディングス)は、非財務情報(数値化された財務データ以外の企業情報)の収集・管理プロセスをシステム化。財務と非財務を一体化させたデータドリブンなサステナブル経営を推進し、企業価値向上の好循環を目指しています。

SMBCグループの「社会的価値の創造」を実現させるインパクトの可視化とは?

事例記事:SMBCグループの経営戦略における「社会的価値の創造」に向けたインパクト可視化の取り組みを、EYが支援した事例をご紹介します。

戦略策定から実行までシームレスな脱炭素を可能にする伊藤忠テクノソリューションズ株式会社のGX支援の在り方とは?

企業の脱炭素化をデジタル領域から支援する伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(CTC)。同じくGX(グリーン・トランスフォーメーション)支援を行うEYと共に、サステナブルな社会の実現に向けた思いを語り合いました。

ニュースリリース

EY調査、エネルギー投資急増でも、2030年の再生可能エネルギー目標達成は遠い

EYは、再生可能エネルギーに関する最新の調査「EY再生可能エネルギー国別魅力指数(RECAI)第63号 」を発行しました。

EY調査、洋上風力発電はコスト上昇やサプライチェーン課題によるプロジェクト見直しの岐路に立っている

EYは、再生可能エネルギーに関する最新の調査「EY再生可能エネルギー国別魅力指数(RECAI)第62号」(以下、RECAI 62号)を発表しました。本調査では、洋上風力発電セクターが経験している混乱が、今後の大規模エネルギープロジェクトの設計や資金調達の方法を変える可能性があることが、最新の再生可能エネルギー国別魅力度指数(RECAI)で判明しました。

EU理事会、「Fit for 55」に基づく新たな再生可能エネルギー規則と持続可能な航空燃料の導入(SAF)促進のための規則を採択

再生可能エネルギーと持続可能な航空燃料(以下、「SAF」)の導入促進のための新規則は、欧州委員会の「Fit for 55」気候政策パッケージ(以下、「Fit for 55」)の中で重要な要素にあたります。

EY Japan、気候変動リスク・機会の財務インパクトを分析するツールを開発

EY Japan(東京都千代田区、チェアパーソン 兼 CEO 貴田 守亮)は、企業のサステナブル経営に向けた変革を支援するため、TCFDで要求される気候変動リスク・機会の財務的なインパクトを短期かつ高精度に分析するためのツール「気候変動リスク財務インパクト分析ツール」を提供することを発表します。

チーム

Sustainability Insights メールマガジンを受け取る

サステナビリティ経営に重要なESG関連の政策や、経営課題にまつわる国内外の最新動向を解説。また、事例やイベント開催情報など、ビジネスに役立つ知見をお届けします。

EYができること

-

EYの再生可能エネルギーチームは、組織が再生可能エネルギー社会に移行できるよう支援します。

続きを読む -

EYのアシュアランスチームの詳細と、気候変動やサステナビリティの課題がビジネスにもたらすリスクと機会を理解するために私たちがどのように企業のビジネスをサポートできるのか、詳しい内容はこちらをご覧ください。

続きを読む -

気候変動や自然資本は、今日の企業経営にとって重要なアジェンダとなりました。企業には、経済活動を通じたサステナビリティ課題解決への貢献が求められています。制度対応や情報開示にとどまっては不十分であり、経営と組織の本質的な変革が求められています。EYは、企業のサステナビリティ変革をサポートします。

続きを読む -

TCFDで要求される気候変動リスク・機会の財務的なインパクトを短期かつ高精度に分析し、企業のサステナブル経営に向けた変革を支援します。

続きを読む -

企業、人々、社会、そして世界に向けた価値の保護・創出を支援するEYのサービスおよびソリューションを紹介します。

続きを読む -

規制対応に主眼を置いた受け身のレポーティングプラクティスではなく、信頼性の高いサステナビリティ情報を提供することによってステークホルダーに対する透明性と説明責任を追及する。これこそが、長期的な企業価値向上における重要なミッションです。

続きを読む -

環境・社会・企業統治(ESG)の基準が、消費者、従業員、投資家にとってますます重要になっています。政策立案者も炭素軽減政策に注意を払うようになってきており、企業は自社のカーボン・フット・プリントとその影響を把握することが不可欠です。

続きを読む -

2050年のカーボンニュートラル実現を後押しする施策として、令和3年度税制改正においてカーボンニュートラルに向けた投資促進税制が新設され、企業の将来を見据えた投資を後押しする環境が整備されています。EYは、専門チームのもと、税制適用判断をはじめ、産業競争力強化法に基づく事業適応計画および申請書などの策定支援、実施状況の当局への報告サポートなど、お客さまのご要望に応じたサービスを提供しています。

続きを読む -

EYのサステナビリティ税務のプロフェッショナルが、企業のサステナビリティ戦略の実現を支援します。詳しい内容を知る

続きを読む

お問い合わせ

EY Japan エネルギー 非監査サービス・マーケットリーダー

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 パートナー

松崎 豊

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

エネルギーセクター シニアマネージャー

山脇 伶王