EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

近年、農業従事者の減少および障がい者雇用の在り方を巡って議論が行われる中、障がい者が農業に従事する農福連携が注目を浴びている。

その一方、福祉の意味合いが強い農園型障がい者雇用の課題が浮き彫りになっている。両者の特性と違いに焦点を当てながら、農福連携を展望します。

要点

- 障害者雇用促進法改正に伴い障がい者法定雇用率は引き上げられていく一方、企業においてDXが進展した結果、事務が減少し、障がい者雇用は限界点に達しつつある。

- 農園型障がい者雇用は農業による収益がないため、障がい者の給与の源泉になっていないことが最大の問題であるが、障がい者実雇用率への寄与も無視できない。

- 農業による収益で障がい者の給与を支払う農福連携は障がい者・事業者共に評価が高い一方、生産や販売、障がい者に関するノウハウの不足が課題となっている。

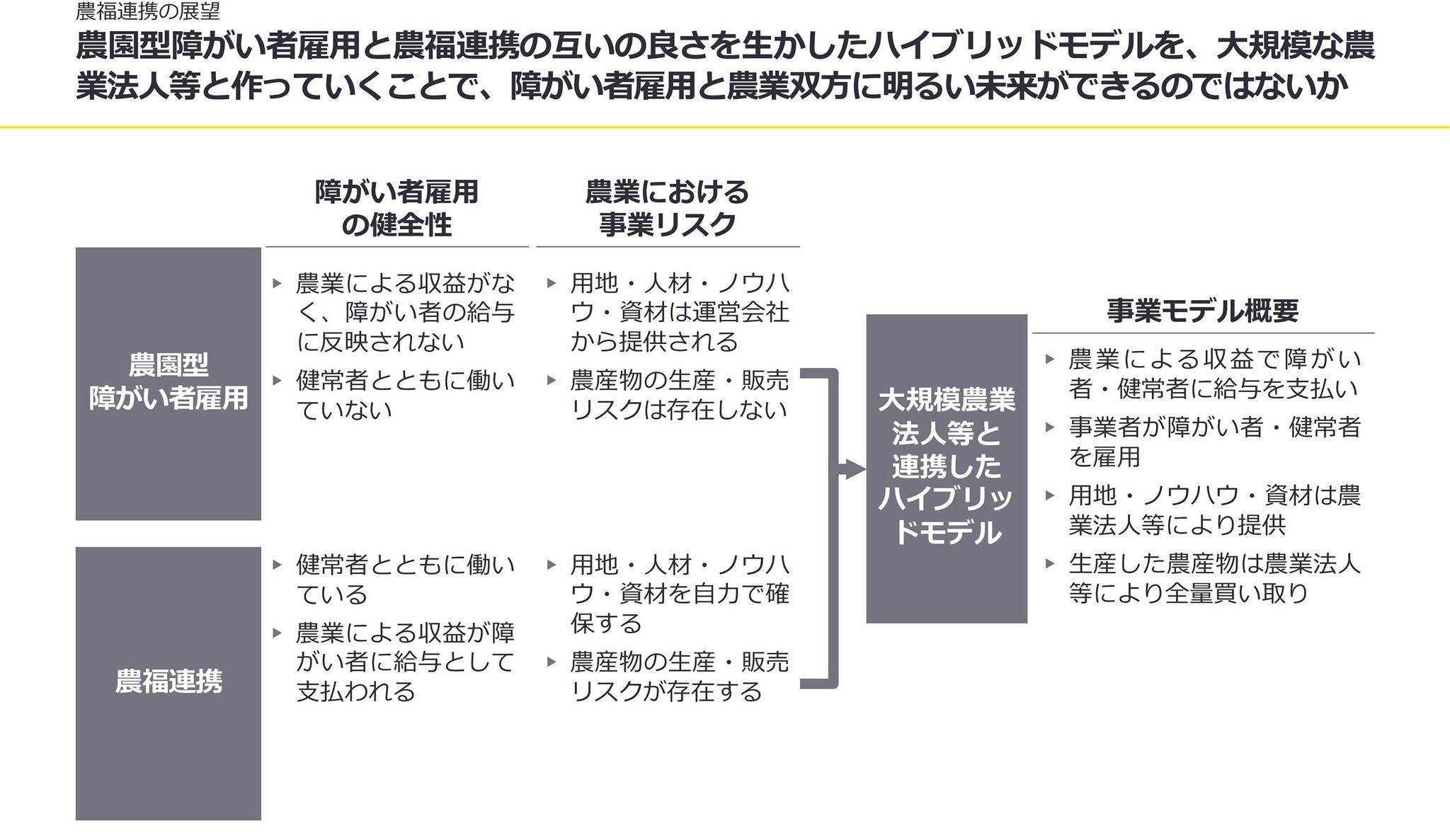

- 農園型障がい者雇用と農福連携は、雇用の健全性と農業の事業リスクにおいて正反対の特性を持つが、両者をハイブリッドさせたモデルを大規模農業法人等と実現していくことが期待される。

農福連携とは

農福連携とは、農業分野で障がい者が活躍することを通じて、社会参加や自立支援を促進する取り組みのことです。

障がい者の雇用率を上げるために有効な方法であり、また障がい者にとっても精神的・肉体的に良い効果をもたらすことが知られています。

一方、障がい者の雇用が進みにくい、低賃金になりがちといった課題もあり、これらを解決すべく公的な機関である「農福連携等応援コンソーシアム」が立ち上げられるなど、積極的な取り組みが行われています。

障がい者雇用の現状

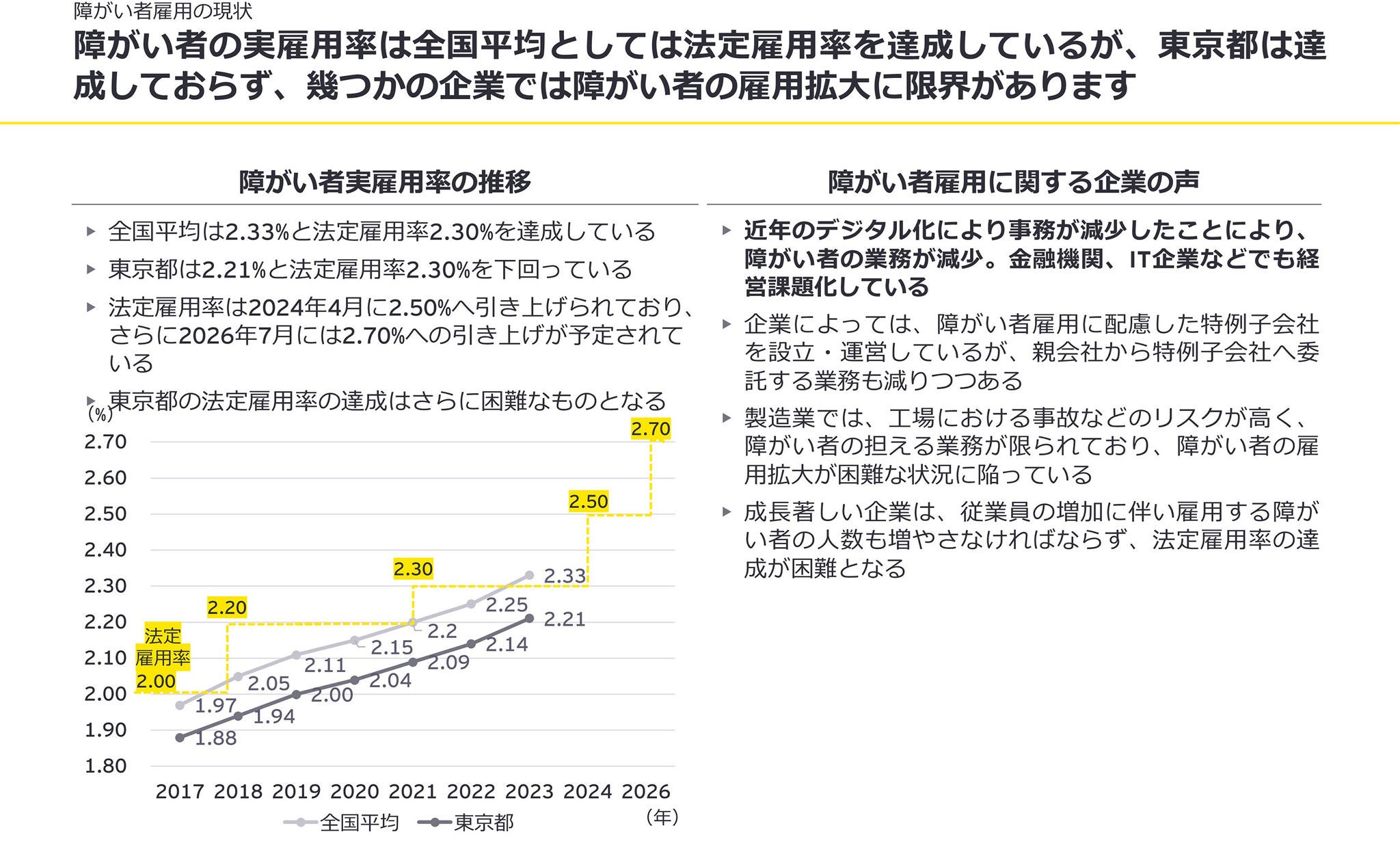

障害者雇用促進法が2022年に改正され、2024年4月から障がい者法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられました。

2023年の障がい者実雇用率は全国平均で2.33%となりようやく法定雇用率を上回った状況ですが、東京都は2.21%と下回っています。この状況を踏まえて、足元で障がい者法定雇用率は引き上げられましたが、その達成は困難な状況にあります。

企業において従事している業務に目を向けると、近年のデジタル化の進展により、障がい者がこれまで担ってきた事務自体が減っています。企業によっては特例子会社を設立して事務を委託していますが、この事務も減っているため、親会社と特例子会社の隔絶が進んでいます。また、製造業のように障がい者が従事するには危険な業務がある企業や、高い成長を達成している企業は、法定雇用率の達成が困難な状況になっています(図1)。

図1 障がい者雇用の現状

出所:厚生労働省「令和5年 障がい者雇用状況の集計結果」 https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001180701.pdf(2024年11月27日アクセス)を基にEY作成

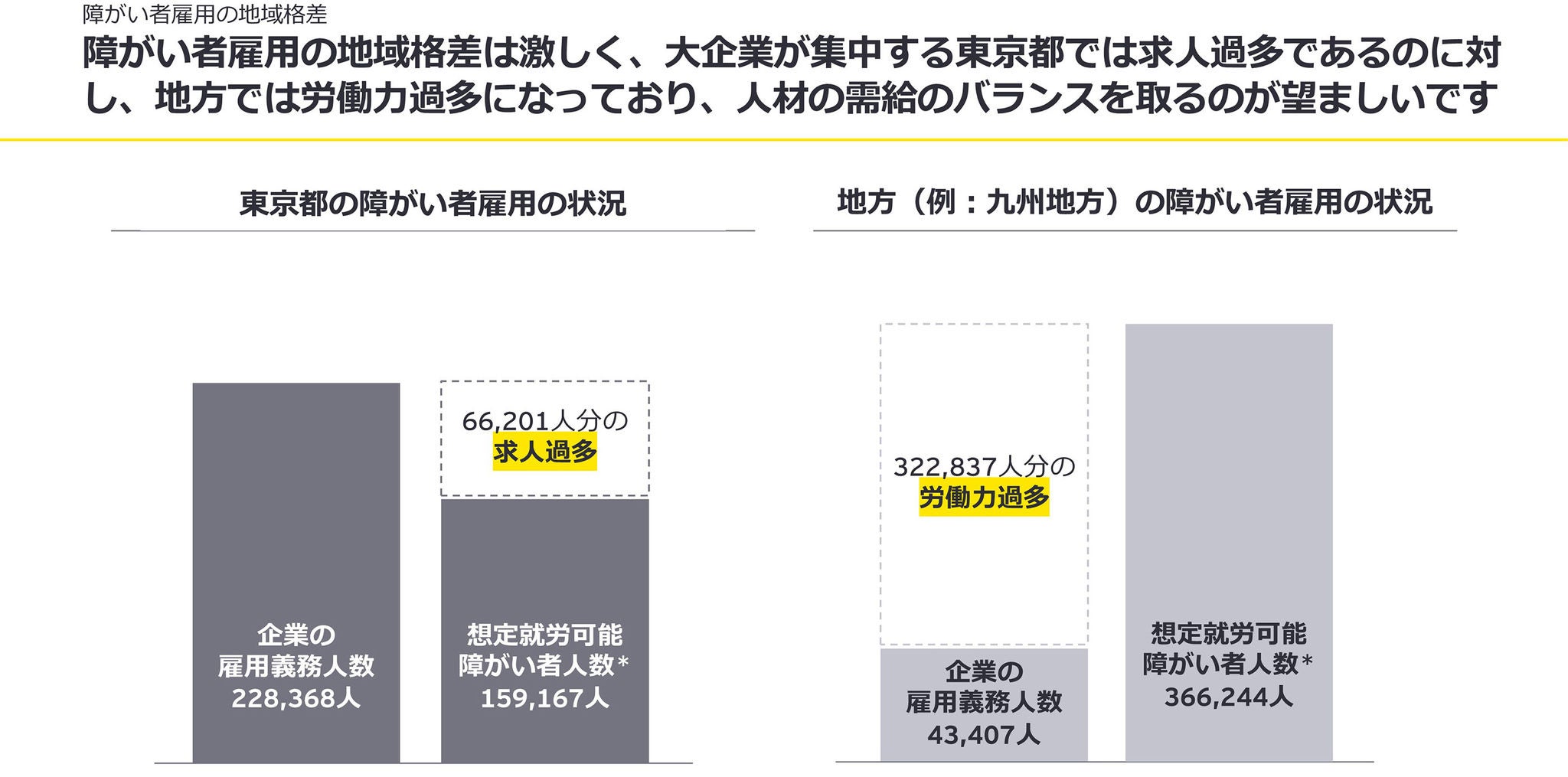

障がい者雇用の地域差を見ると、東京都では求人過多なのに対し、地方では労働力過多になっています。これは、東京都には企業が集中しており、地方には企業が少ないために起こっています。日本全体で見れば、東京都の企業と地方の障がい者を結び付けて雇用することでバランスが取れるのが望ましく、このバランスの差を是正すべく誕生したサービスの1つが農園型障がい者雇用です(図2)。

図2 障がい者雇用の地域格差

*全国の障害者のうち、65歳未満割合である42.6%を適用

出所:株式会社JSH 地場くる https://jsh-jibakuru.com/view/item/000000000348(2024年11月27日アクセス)

厚生労働省「令和4年度福祉行政報告例」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/22/index.html(2024年11月27日アクセス)

厚生労働省「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」 https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001027391.pdf(2024年11月27日アクセス)を基にEY作成

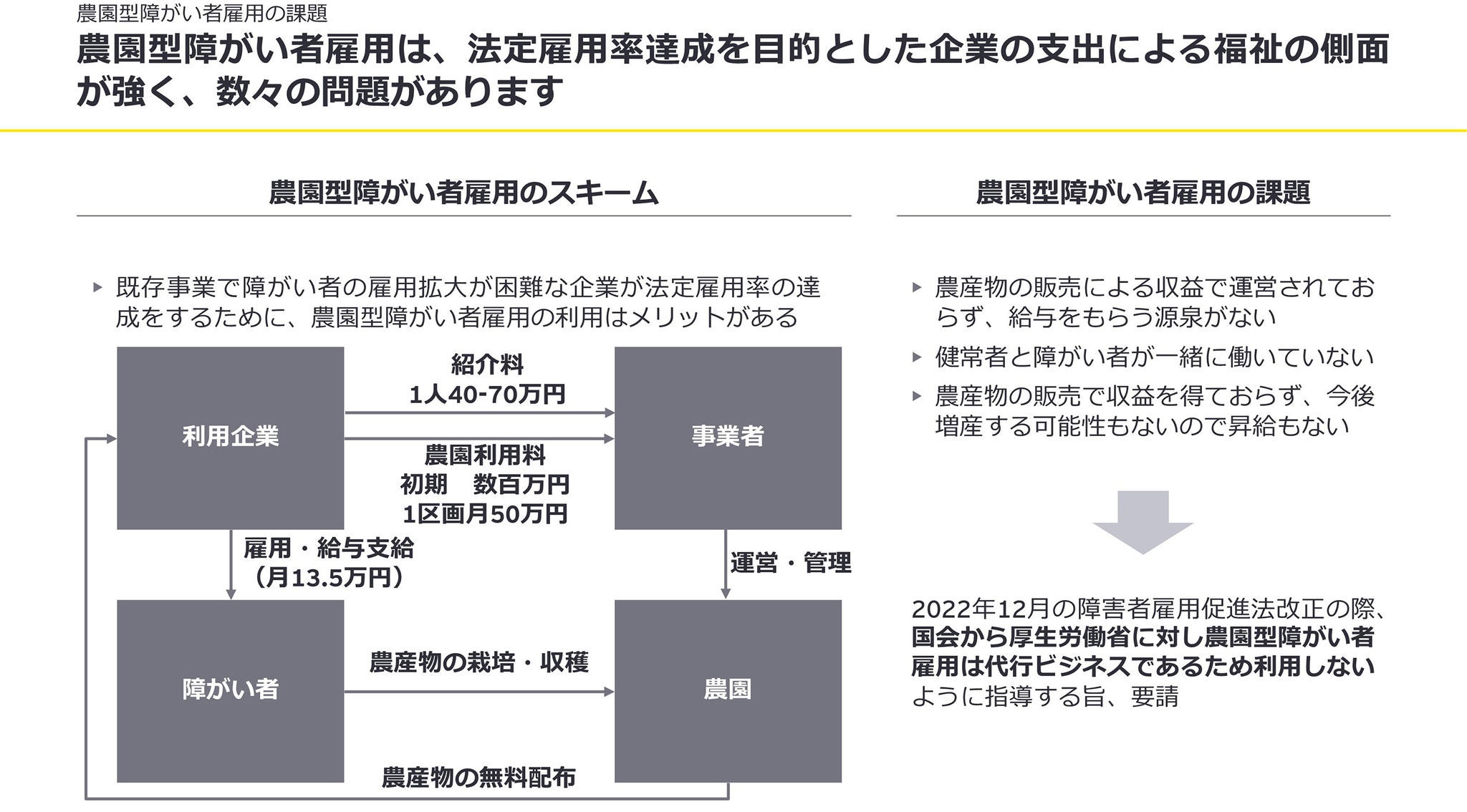

農園型障がい者雇用の課題

農園型障がい者雇用は、企業が農園型障がい者雇用事業者と契約を結び、事業者が所有する地方にある農園で企業が雇用した障がい者が農作物の栽培・収穫を行うービスです。収穫された農産物は自社内で社員へ配布、また同じ地域のこども食堂などに寄付されます。このサービスにより、企業は通常業務の範囲外で地方の障がい者を雇用できるため、障がい者法定雇用率達成に向け、前進することができます。

しかし、問題もあります。障がい者に支給される給与の源泉が、栽培した農産物販売によるものではなく、障がい者が関与しない企業の本業の収益であるため、福祉ではないかと解釈されることです。他にも、障がい者と健常者が共に働いていない、また障がい者が働いたことによる収益の増加やスキルの発展がないことも問題となります(図3)。

図3 農園型障がい者雇用の課題

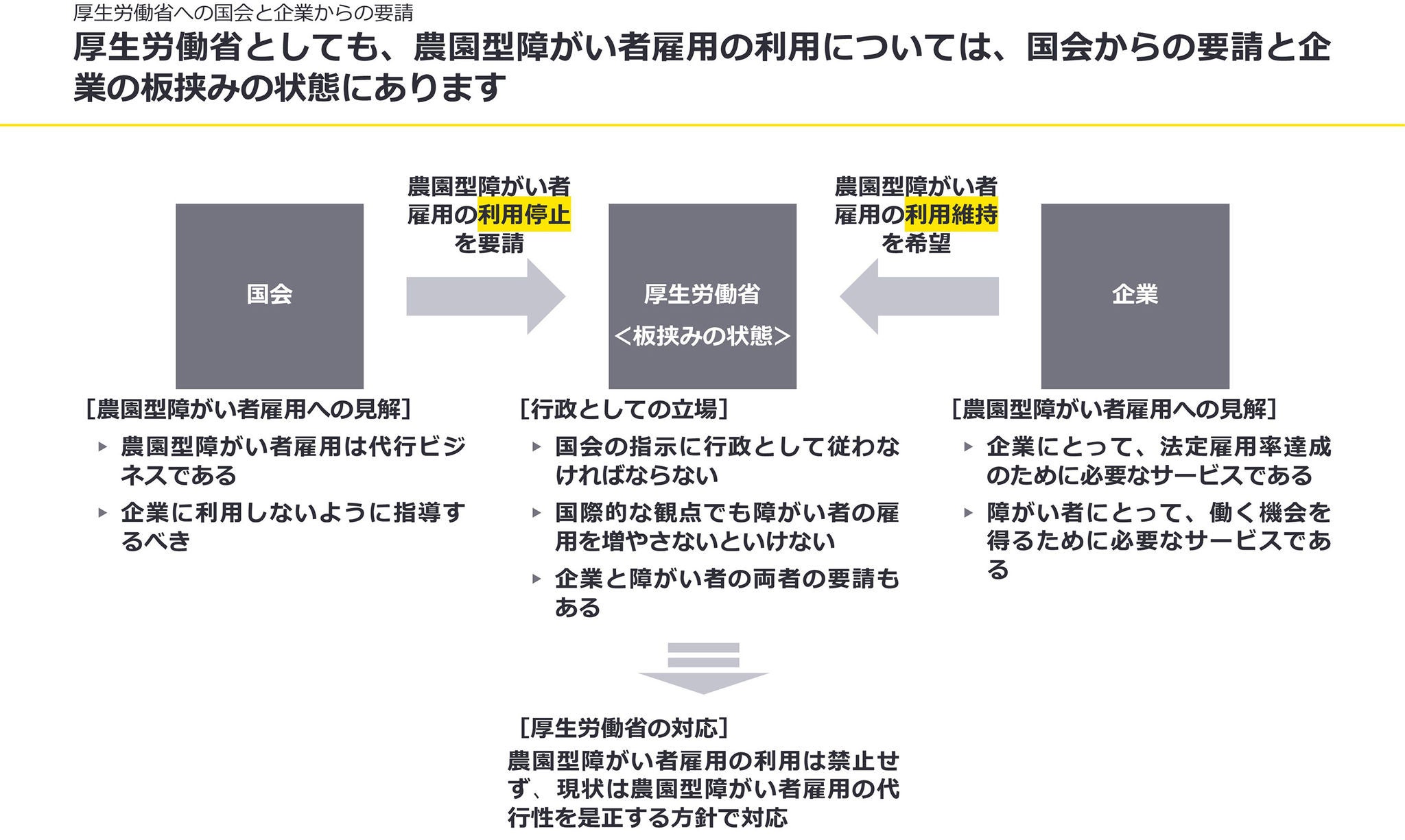

このような状況から、2022年12月の障害者雇用促進法改正の際、国会は厚生労働省に対し農園型障がい者雇用は代行ビジネスであるため利用しないように指導する旨、要請しました。しかし、企業によっては農園型障がい者雇用がなければ法定雇用率達成を維持できない環境にあり、厚生労働省としては国会からの要請があっても日本全体での法定雇用率の達成もしなければならず 国会と企業、両者からの板挟みの状態にあります。これを受け、23年5月に厚生労働省は企業向けに障がい者雇用に関するリーフレットを公表し、企業に対して障がい者雇用の適正化を呼びかけています。

図4 厚生労働省への国会と企業からの要請

農福連携の実態

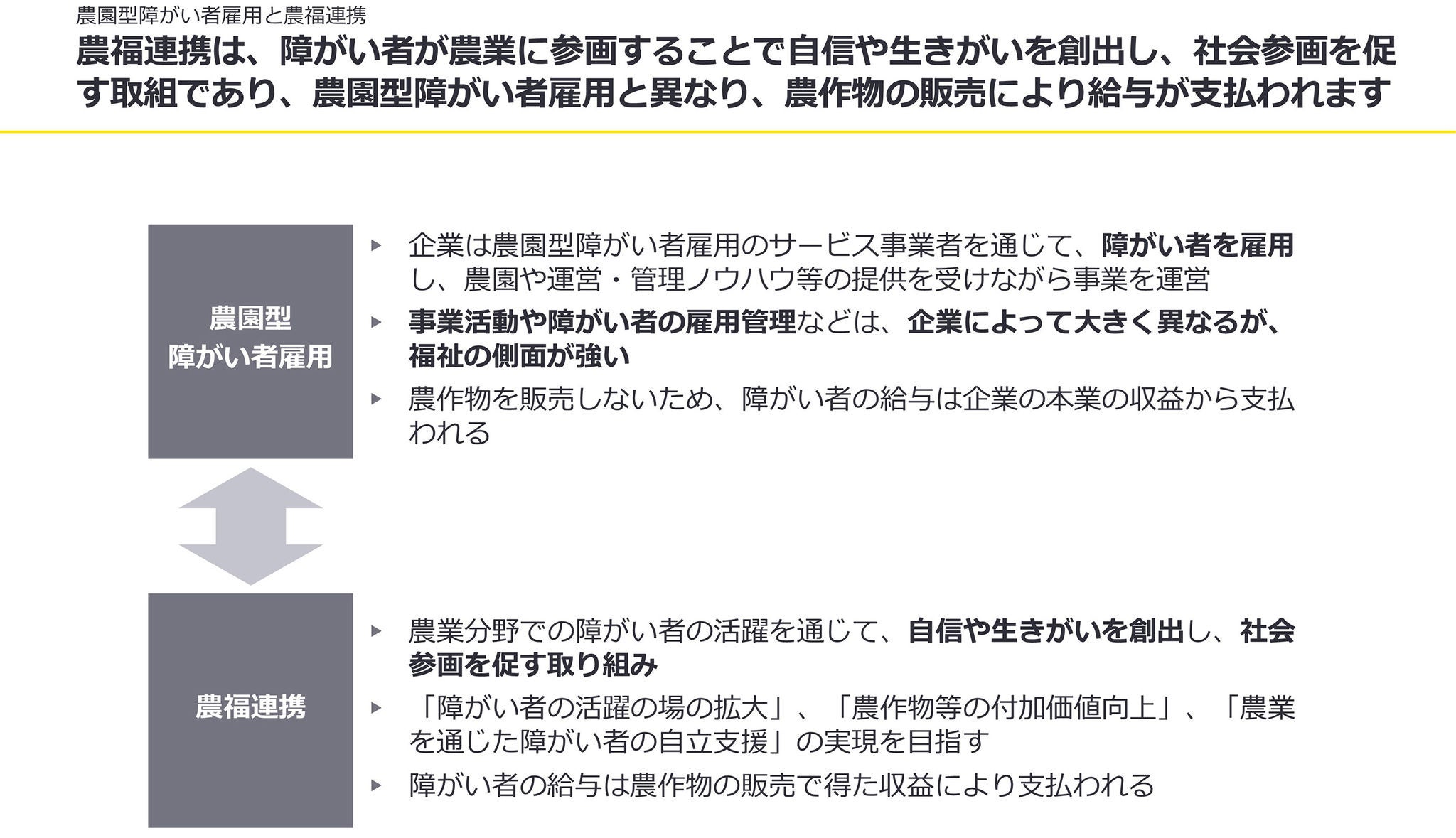

農福連携は農業分野での障がい者の活躍を通じて、自信や生きがいを創出し、社会参画を促す取り組みであり、「障がい者の活躍の場の拡大」、「農作物等の付加価値向上」、「農業を通じた障がい者の自立支援」の実現を目指しています。具体的には、農作物を栽培・収穫し、それを販売した収益で障がい者を含む労働者への給与を支払う仕組みであり、障がい者が通常の農業に労働者として参画するものです(図5)。

図5 農園型障がい者雇用と農福連携

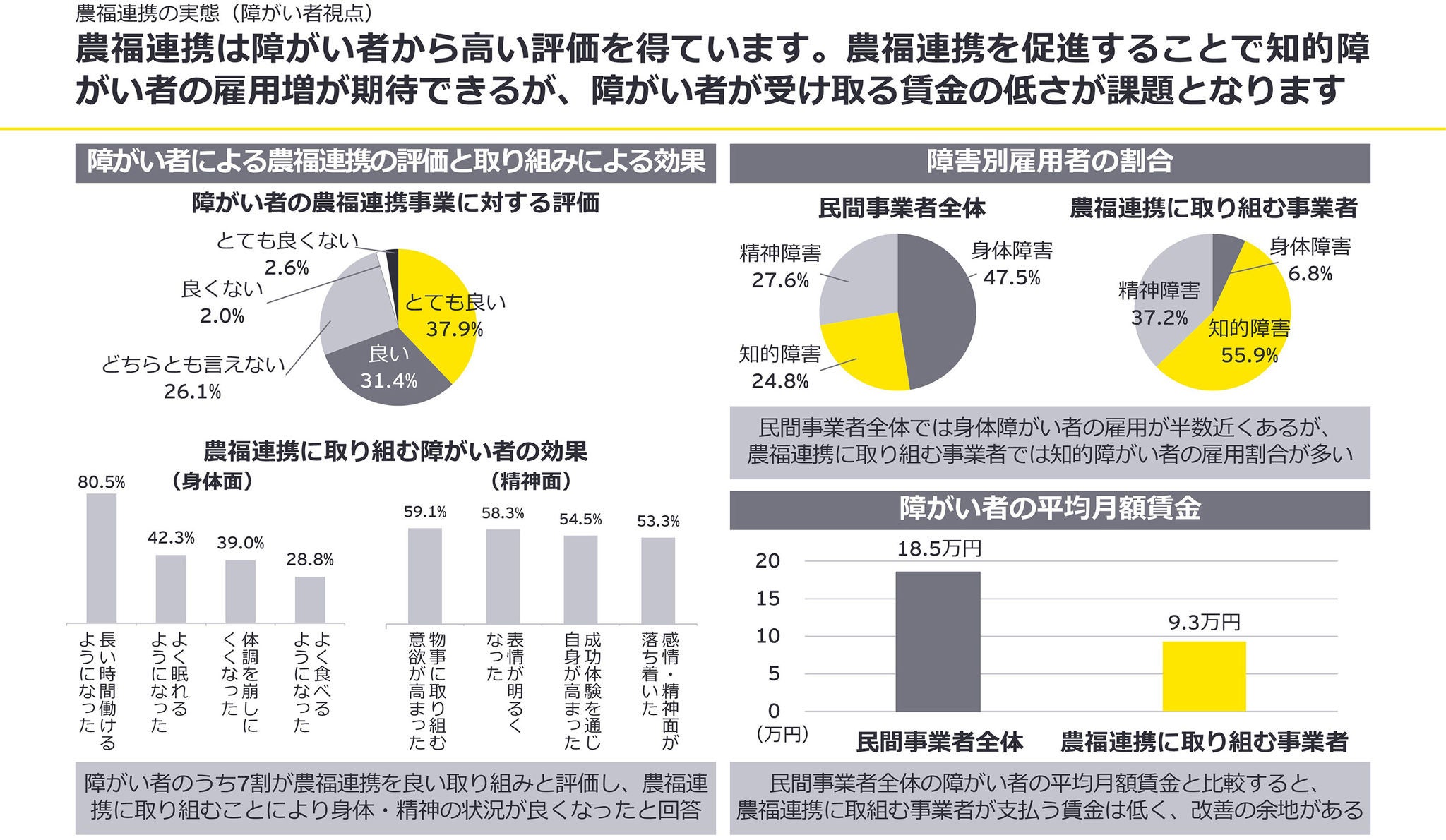

農福連携は障がい者に良い効果をもたらすものであり、長い時間働けるようになったなど身体に係ることや、いろいろなことに取り組む意欲が増したなど精神に係ることなど、障がい者の心身の向上が認められています。また、知的障がい者が従事するケースも多いのも良い点ですが、その一方、農業自体の収益の低さもあり、賃金が低いことが問題となっています(図6)。

図6 農福連携の実態(障がい者視点)

出典: KindAgent株式会社「障害者雇用の実態調査」2022年5月20日公開 https://kind-agent.co.jp/wp/?p=47(2024年11月27日アクセス)

⼀般社団法⼈⽇本基⾦「農福連携に関するアンケート調査結果」2023年3月17日公開 https://noufuku.jp/wprs/wp-content/uploads/2023/04/r4-survey.pdf(2024年11月27日アクセス)

厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」2024年3月27日公開 https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001233721.pdf(2024年11月27日アクセス)を基にEY作成

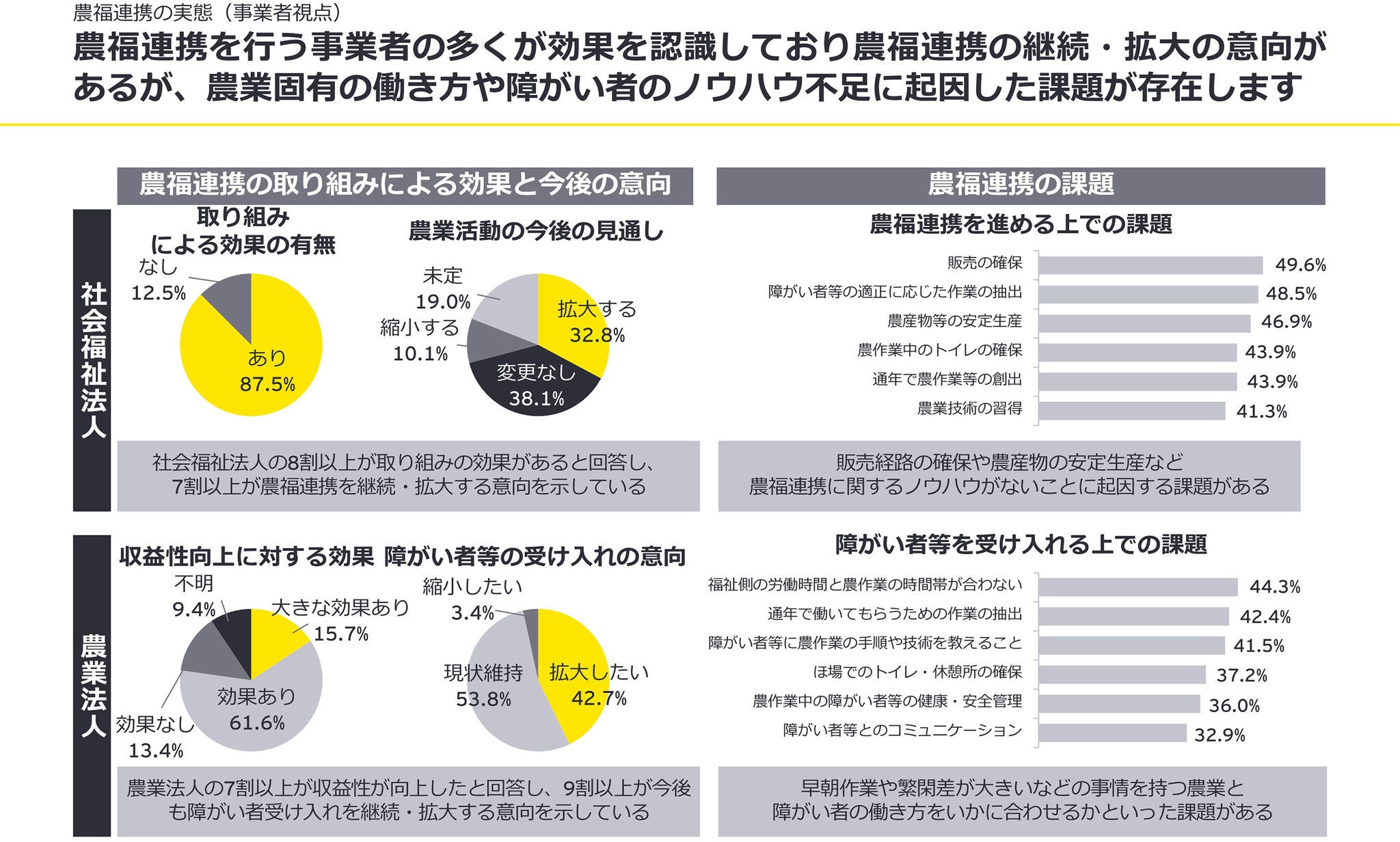

他方、事業者から農福連携を見た場合、収益に対する貢献の高さから継続・拡大したい意向が多く、高い評価を得ていると言っても過言ではありません。しかし、社会福祉法人が農福連携を行う場合は、農業が本業でないため販売や生産の問題があったり、農業法人の場合は障がい者に関するノウハウの不足の問題があったりするなど、まだまだ解消すべき課題は多いと言えます(図7)。

図7 農福連携の実態(事業者視点)

出典:農林水産省「農福連携等応援コンソーシアム」 https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/conso.html

⼀般社団法⼈⽇本基⾦「農福連携に関するアンケート調査結果」2023年3月17日公開 https://noufuku.jp/wprs/wp-content/uploads/2023/04/r4-survey.pdf(2024年11月27日アクセス)を基にEY作成

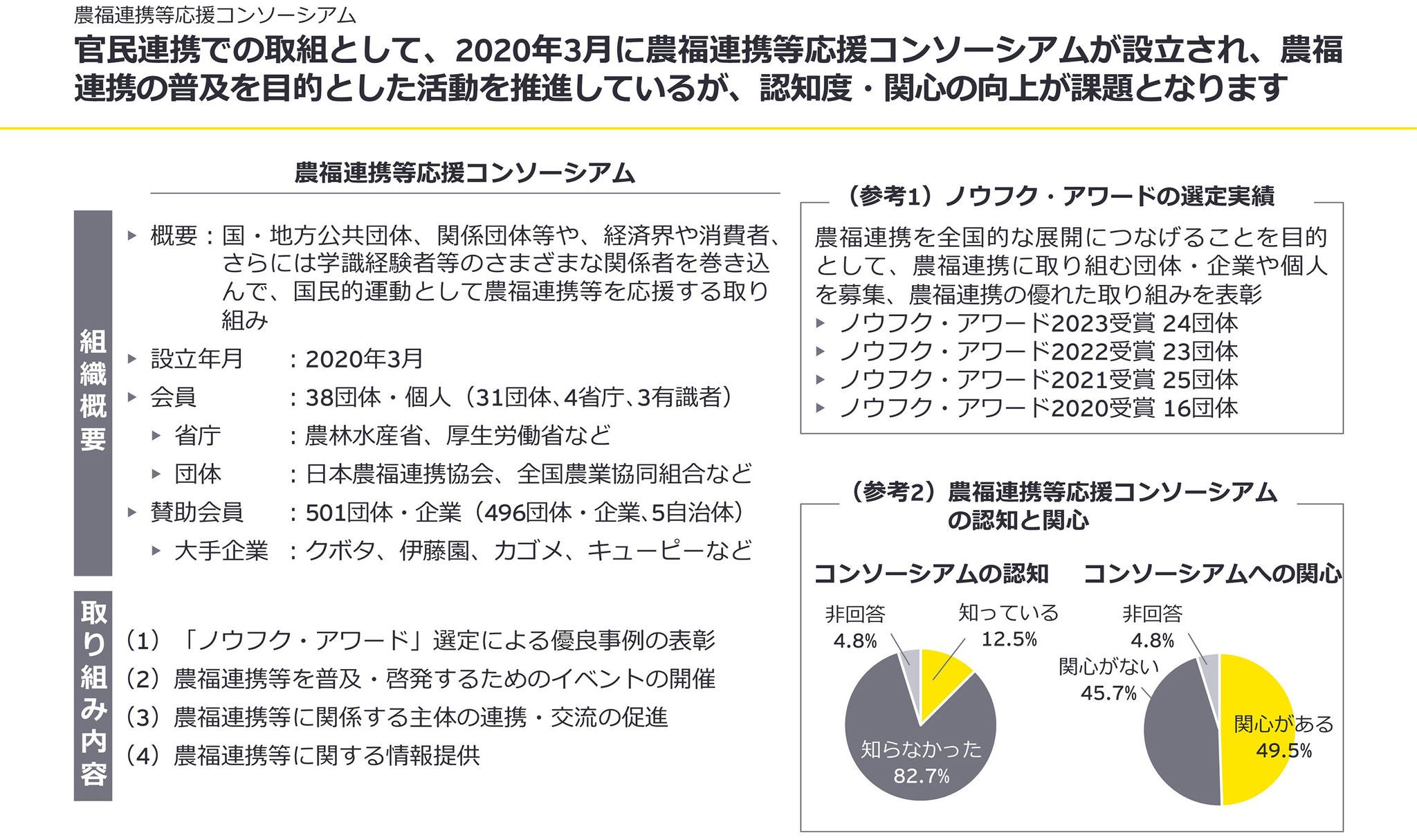

こうした課題を解消すべく、2020年に農林水産省・厚生労働省主導で農福連携等応援コンソーシアムが設立されました。この取り組みは多方面の関係者を巻き込みながら国民的な活動として農福連携を応援していこうというものです。その取り組みは「ノウフク・アワード」という賞を作り農福連携の優良事例を表彰したり、農福連携等を普及・啓発・連携・交流の促進をしたり、 農福連携等に関する各種情報提供をしたりしています。しかし、認知が低いことや関心が高くないことが問題であり、今後、それらの向上が求められます(図8)。

図8 農福連携等応援コンソーシアム

出典:農林水産省「農福連携等応援コンソーシアム」 https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/conso.html

⼀般社団法⼈⽇本基⾦「農福連携に関するアンケート調査結果」2023年3月17日公開 https://noufuku.jp/wprs/wp-content/uploads/2023/04/r4-survey.pdf(2024年11月27日アクセス)を基にEY作成

農福連携の展望

農園型障がい者雇用は、農業の収益がないため給与に反映されない点や、障がい者と健常者が一緒に働いていない状況は改善すべき点ですが、障がい者実雇用率を上げる取組としては規模も大きく、特段の準備も要らずリスクがなく利用しやすい点は評価できます。

その一方、農福連携は農園型障がい者雇用における課題を解決でき、障がい者雇用の1つの良い取り組みであるものの、事業リスクが高いため、参入に向けた障壁が高い点が問題です。

この両者の互いの良さを生かしたハイブリッドモデルを、大規模な農業法人等と作っていくことで、農業による収益で障がい者の給与が支払われ、障がい者と健常者が一緒に働き、かつ、事業リスクも低くでき、障がい者雇用と農業の双方に好影響を与える取り組みに昇華できるのではないかと考えています(図9)。

図9 農福連携の展望

サマリー

障害者雇用促進法改正により法定雇用率が引き上げられましたが、DXの進展で事務が減少し、障がい者雇用は限界に達しつつあります。農園型障がい者雇用は収益源の問題があるものの、実雇用率への寄与は無視できません。農福連携は評価が高い一方で、生産や販売の課題があります。今後の障がい者雇用と農業の未来を考えた場合、両者をハイブリッドさせたモデルの実現が期待されています。

EYの関連サービス