EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

サステナブルな商品・サービスを支持するのに、価格プレミアムは払わない消費者。DXや生成AIの重要性を認識しながら、業務には取り込まない従業員。こうした「分かっていても動かない」状態をどう動かすか?

行動経済学の視点から、「今動く」×「先を考える」の2つの顔を持つ存在として捉えれば、サステナビリティやDXの取り組みを実行ベースで成功に導く戦略が見えてきます。

要点

- 「分かっていても動かない」人を動かすポイントを解説

- 行動経済学で見ると、同じ人が持つ、「今動く」×「先を考える」の2つの顔に別のアプローチが必要

- 消費者を動かすには、「損得重視の買い手の顔」と、「先の社会を考える市民の顔」の区別が必要

- 従業員を動かす場合も、「日々の業務を回すやりくり顔」と「組織の方向を後押しするうなずき顔」の区別が必要

- サステナやDXには2つの顔を切り分けると成功率が上がる

「今動く」×「先を考える」の両面から人を動かす「2つの顔」戦略

今日、社会課題の深刻化やデジタル技術の進展によって、企業はサステナビリティや生成AIを活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)など、かつてないスピードで変化に対応する必要に迫られています。しかし、「どれだけ正しい施策を打っても、人が行動を変えない」というジレンマに陥る企業は後を絶ちません。例えば「環境配慮が大事」と理解していても、実際の買い物では価格を優先しがちな消費者。DX推進(生成AI利活用)に賛同しながら、慣れたやり方から抜け出せない従業員。こうしたギャップを放置すれば、優れた戦略や施策も形だけで終わりかねません。

そこで、行動経済学(行動科学)の知見を取り入れ、“科学的根拠に基づく”アプローチで人を動かす取り組みが注目を集めています。その中で、筆者らが特に重要と考えるのが、人間の心理には「2つの顔」が同居していると捉える視点です。

人は、目の前のメリット・デメリットで行動を決める「今動く顔」と、将来や社会全体を見据えて長期的なメリット・デメリットを考慮して意思決定する「先を考える顔」の両方を持っています。消費者なら「損得重視の買い手の顔」と「先の社会を考える市民の顔」、従業員なら「日々の業務を回すやりくり顔」と「組織の方向を後押しするうなずき顔」です。なお、ここでいう「市民」とは、所在地を問わず、民主主義社会の一員として社会課題や政策に意見を示し、変化を後押しする主体を指しています。

実は、「今動く顔」と「先を考える顔」が反応しやすい“スイートスポット”は異なることが、科学的な研究(解釈レベル理論)で明らかになっています。具体的には、人は目の前のコストや手間を強く意識する「近くて具体的な視点(低次解釈)」と、将来的・社会的(全社的)な価値や理念(正論)を重視する「遠くて抽象的な視点(高次解釈)」を行き来しながら意思決定します。将来的な行動の是非は高次解釈に基づいて判断できる一方で、いざ行動直前になるとコスト意識の強い低次解釈の影響が増すため、先送りや選好の逆転が起きやすいのです12(図表1参照)。

図表1 人が持つ2つの顔

「今動く顔」は、行動が目前に迫っているため、目の前の負担やリスク(低次解釈)を強く意識します。いくら正論を納得していても、即時の損得が不明瞭なら行動に移れません。一方、「先を考える顔」は将来について考える時に目先の負担に捉われ過ぎず、長期的・社会的(全社的)な価値を考慮できます。例えば、遠方で開催されるセミナーを「将来のキャリアにプラスだ」と思い申し込んでも、前日になると移動の面倒さがおっくうになってしまう、という経験は多くの方に思い当たるでしょう。

企業が消費者や従業員を動かす上でも、この「今動く顔」と「先を考える顔」を区別し、双方に対して別々のアプローチを行うことが不可欠です。人間は「正論が刺されば、今すぐ行動したくはないが、早期に賛成へ傾く」性質を持っています。どちらか片方の顔だけに訴え続けても、行動が変わらないか、変わっても長続きしない可能性が高いのです。そこで筆者らは、短期的な行動変容を促す“即効ルート”と、長期的・社会的(全社的)な働きかけで行動基盤を整える“外堀ルート”を組み合わせた「2つの顔」戦略を提案しています。

消費者の2つの顔を動かす:「損得重視の買い手の顔」と「先の社会を考える市民の顔」

より具体的に考えてみましょう。企業が新商品や新サービスを販売する際、特に環境配慮型商品のように将来性のあるソリューションほど、割高感や初期投資の負担が目立ち、“今すぐのメリット”が見えにくいケースは少なくありません。その結果、「環境配慮は大事だが、高いから買わない」「面倒なので慣れた商品を選ぶ」といった行動が繰り返されます。実際、英国の研究では89%の消費者が倫理的問題に関心があると回答しながら、倫理的な購入意図を持つのは30%、実際の購入行動に至るのはわずか3%でした3。日本も例外ではなく、環境保護のために追加コストを負担する意思がある消費者は約5%にとどまっています4。

つまり「損得重視の買い手の顔」に向けて、今すぐ商品・サービスを買ってもらおうとするには、将来的な価値を正論によって示すだけでは不十分であり、“今・ここ・私”に直結するメリット・デメリットを提示する“即効ルート”を通じた訴求が不可欠です。例えば、サステナブルなサービスを利用することで「異常気象による家財破損リスクを回避できる」(生存的欲求)、「自身の社会的評価が高まる」(社会的欲求)、「子どもの教育に好影響がある」(繁殖的欲求)、「成長分野のスキルを得られる」(成長的欲求)など、人が持つ4つの本能に訴える方法が考えられます5。

一方、同じ消費者の中には「先の社会を考える市民の顔」も潜んでいます。政治家や政党への投票、SNSでの発信(怒りや共感の表明)などを通じて社会を変えようとする意識です。「買い手の顔」とは異なり、「市民の顔」には正論が響きます。「今は買わなくても、将来のために応援したい」と思わせる働きかけがあれば、人は負担を伴う消費行動よりも先に、政策やルールに対する支持行動を取る傾向があります。実際、ドイツでは猛暑や干ばつを契機に、環境配慮型商品の消費量は数パーセントしか変化しなかったものの、「緑の党」への支持率が短期間で20%も上昇した例があります6。また、33カ国12万人を対象とした大規模な研究(メタ分析)によると、炭素税などの気候変動政策への賛否は、個人の経済負担(目先の個人的なメリット・デメリット)よりも政策の公平性・有効性(長期的な社会的価値)に左右されやすいことも分かっています7。要するに、「市民の顔」を通じた世論形成や票の誘導が将来的な制度を変え、その結果「買い手の顔」が納得して商品を買いやすい環境を整備できるのです。近年、気候変動対策分野では、単に「買い手の顔」を狙うよりも「市民の顔」に働きかける重要性が強調されつつあります8。

こうした“外堀ルート”を通じた働きかけが成功すれば、助成金や規制改革が進み、「買い手の顔」に響く価格や流通条件を大きく改善できる可能性があります。例えば再エネを手掛ける企業が政府・自治体に働きかけ、化石燃料に対する規制や炭素税を導入できれば、市場ルール自体が変わり、最終的に消費行動が加速するかもしれません。電気自動車(EV)のマーケティングでも、「高性能・デザイン性を前面に押し出す直接アプローチ」と「企業ミッションや政策提言で将来的な環境メリットを訴える間接アプローチ」を重ねる有効性が示されています。実際、Tesla社はスポーツカー並みの走行性能を消費者向けサイトでアピールする一方、「持続可能なエネルギー社会」というビジョンを主に投資家向けに提示して長期的ファンを獲得し、政策環境へも影響を与えてきました9。

従業員の2つの顔を動かす:「日々の業務を回すやりくり顔」と「組織の方向を後押しするうなずき顔」

社内改革で従業員の行動変容を促す場合も、2つの顔を区別した別々のアプローチが欠かせません。よくあるのは、経営トップが「この改革で会社が変わる」「DXで(生成AIを活用すれば)競争力が高まる」と力説し、従業員アンケートでは高い支持率が得られているにもかかわらず、肝心の実務レベルで行動変容が起きずに時間だけがたってしまうパターンです。従業員には、企業理念やビジョンに共鳴する「組織の方向を後押しするうなずき顔」と、現場で汗をかく「日々の業務を回すやりくり顔」が同居しています。経営トップが号令をかけても思うように行動変容しないのは、この後者の顔が「導入コスト」や「慣れた業務を崩すリスク」に敏感だからと言えます。

まず、「組織の方向を後押しするうなずき顔」に対しては、正論や理念を通じた“外堀ルート”の働きかけが必要です。経営トップが「なぜこの変革が避けられないのか」を繰り返し説明し、社内ルールの改正や予算配分への合意を取り付けることが不可欠です。その際、従業員が心から納得するには、会社の存続や自身のキャリアに直結する“利得感”、新しい方針の押し付けではなく自己裁量を残す“やりがい(嗜好<しこう>性)”、そして特定の部門や人に過度な負担が押し付けられていると感じさせない“公正性(規範意識)”を満たすことが重要です10。

しかし、いくら正論を示しても、現場の行動が変わらないままでは改革は実現しません。そこで次に、「やりくり顔」に対して、「今すぐ得をする」「やらないとまずい」と感じさせる"即効ルート”の働きかけが必要となります。現場で手を動かす「やりくり顔」は、「導入負担」や「リスク」に強い警戒心を持ち、今すぐ行動するメリットや、今すぐ行動しないデメリットを感じられないと腰が重くなるためです。例えば、新ツールを使うほど人事評価が上がる制度や、行動変容を可視化できるタスク管理によって、「やりくり顔」は「やらないと損だし、やれば得になる」「やらないと悪目立ちする」という即時動機を持ちやすくなります。また、ロールモデルの提示や研修で“できそう感”を高めたり、ナッジ理論を活用したリマインダー(行動トリガー)を設定して“つい行動してしまう”環境を作ったりするのも有効です。

この中でも特に有望な“即効ルート”の仕掛けとして、同僚同士のサポートとプレッシャーが挙げられます。同僚の振る舞いや同僚からの働きかけは、上司の振る舞いや上司からの働きかけよりも、「やりくり顔」に対して強い影響を持ち、現場の人間を実際に動かすドライバーとなりやすいことが研究から示されています11。そこで、まず「うなずき顔」に対して正論で合意を取り、「(生成AI活用などの)行動をしないとお互いに優しく注意し合う(ジェントルリマインダー)」とのルールを一度設定すれば、「やりくり顔」にとっても行動しないことが気まずい状況(「今・ここ・私」の問題)となり、行動変容率が大きく向上しやすくなるのです。実際に、ある研究では行動変容率が40%以上持続的に向上しました12 。

理念や正論で合意を取りつつ、評価制度や職場環境で具体的に動かす――こうして“外堀ルート"と”即効ルート”を並行すれば、賛同して協力したい「うなずき顔」の姿勢と、即時メリットで動く「やりくり顔」のモチベーションがかみ合い、変革が実行ベースで加速していきます。

2つの顔を同時に捉えてはじめて人は動く

行動変容を促すには、人の「2つの顔」を無視していてはうまくいきません。短期的な損得だけを示すと賛同が得られない領域がある一方、将来の正論だけでは今の負担を乗り越えられない場面もあります。両面を同時に意識し、短期と長期の両軸を並行して設計することこそ、サステナビリティやDXなどの改革を“掛け声だけでなく実行ベースで”成功させる鍵となるでしょう。

「分かっていても動かない」「大多数が賛成しているのに成果が出ない」――そうした状況は、どちらか一方の顔だけに訴え続けているサインでもあります。正論を無視して「今動く顔」に仕掛けても長続きしないし、今すぐのメリットを無視して「先を考える顔」だけに呼びかけても腰が重いまま。2つの顔を区別し、“即効ルート”と“外堀ルート”の両方を使うことで、行動変容は想像以上に迅速かつ持続的に進む可能性が高まります。行動経済学のアプローチは、多くの組織や社会を前向きに変革するための有力な武器となるでしょう。

EYのBX Strategyでは、この「2つの顔戦略」も含めた多様な科学的知見を起点としながら、企業の個別課題に合わせた行動変容施策を設計します。例えばエネルギー業界での水素エネルギー普及策では、「今動く顔」には即時的な本能的価値を示し、「先を考える顔」には単なる脱炭素よりも「将来世代への責任」といった心に刺さりやすい正論13を強調することで、短期的な行動変容と長期的な世論・ルール形成を同時に狙うことが可能です。また、例えば生成AIをめぐる社内普及策でも、まず「うなずき顔」に理解を得てルール作りを行い、次に「やりくり顔」が“やらないとまずい”と感じる仕組みを整える戦略を採用しています。サステナビリティやDX(生成AI利活用推進)など、一見複雑に見える経営課題でも、「人の心理の2つの側面」を押さえれば、解決への道筋はより明確に見えてくるでしょう。

今すぐ動かし、しかも未来を変えていく――科学的根拠に基づく2つの顔戦略は、これからの企業戦略を実行ベースで形にする強力なドライバーとなるはずです。

※本項では、行動経済学や心理学をはじめとする人間の行動メカニズムを取り扱う学問領域全般の知見を活用しており、学術的には「行動科学」と呼ぶべきですが、多くの方になじみのある「行動経済学」という表現を使用しています。

- Trope, Y., & Liberman, N. (2010). Construal-level theory of psychological distance. Psychological Review, 117(2), 440–463.

- 阿部誠, 守口剛, & 八島明朗. (2015). 選好の逆転:解釈レベル理論に割引の概念を組み込んだモデルによる分析. 行動経済学, 8, 1–12.

- Futerra Sustainability Communications Ltd. (2005). The Rules of the Game: The Principals of Climate Change Communication. London, UK: Department for Environment, Food and Rural Affairs.

- ニッセイ基礎研究所「サステナビリティに関する意識と消費行動-意識はシニアで高く、行動はZ世代の一部で積極的、経済的ゆとりや人生の充足感も影響」、2022年8月5日、https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=71964?site=nli

- 詳細については、筆者らの別のコラム(“環境にやさしい”で消費者はお金を払うか?")を参照してください。

- Venghaus, S., Henseleit, M., & Belka, M. (2022). The impact of climate change awareness on behavioral changes in Germany: Changing minds or changing behavior? Energy, Sustainability and Society, 12(8).

- Bergquist, M., Nilsson, A., Harring, N., & Jagers, S. C. (2022). Meta-analyses of fifteen determinants of public opinion about climate change taxes and laws. Nature Climate Change, 12(3), 235–240.

- Hampton, S., & Whitmarsh, L. (2023). Choices for climate action: A review of the multiple roles individuals play. One Earth, 6(9), 1157-1167.

- Tesla (2023). “Impact Report 2023.”

- 詳細については、筆者らの別のコラム(“なぜ消費者や従業員は行動を変えないのか?行動経済学× ARMSモデルが解き明かす4つの心のバリア")を参照してください。

- Barbaranelli, C., Petitta, L., & Probst, T. M. (2015). Multilevel approach to organizational and group safety climate and safety performance: Co-workers as the missing link. Safety Science, 83, 212–222.

- Erev, I., Rodensky, D., Levi, M.-A., Englard-Hershler, M., Admi, H., & Donchin, Y. (2010). The value of 'gentle reminder' on safe medical behaviour. Quality and Safety in Health Care, 19(5), e49.

- Syropoulos, S., & Markowitz, E. (2024). Responsibility towards future generations is a strong predictor of proenvironmental engagement. Journal of Environmental Psychology, 93, 102218.

サマリー

「分かっていても動かない」人を動かす鍵は、「今動く」×「先を考える」の二視点です。「今動く顔」に目先のメリット・デメリットを訴求する即効ルートと、「先を考える顔」に将来の正論を訴求する外堀ルートを戦略的に使い分けることで、消費者のサステナ行動や従業員のDX(生成AI活用)行動を促せます。行動経済学の視点から、消費者・従業員を動かす具体的手法を解説します。

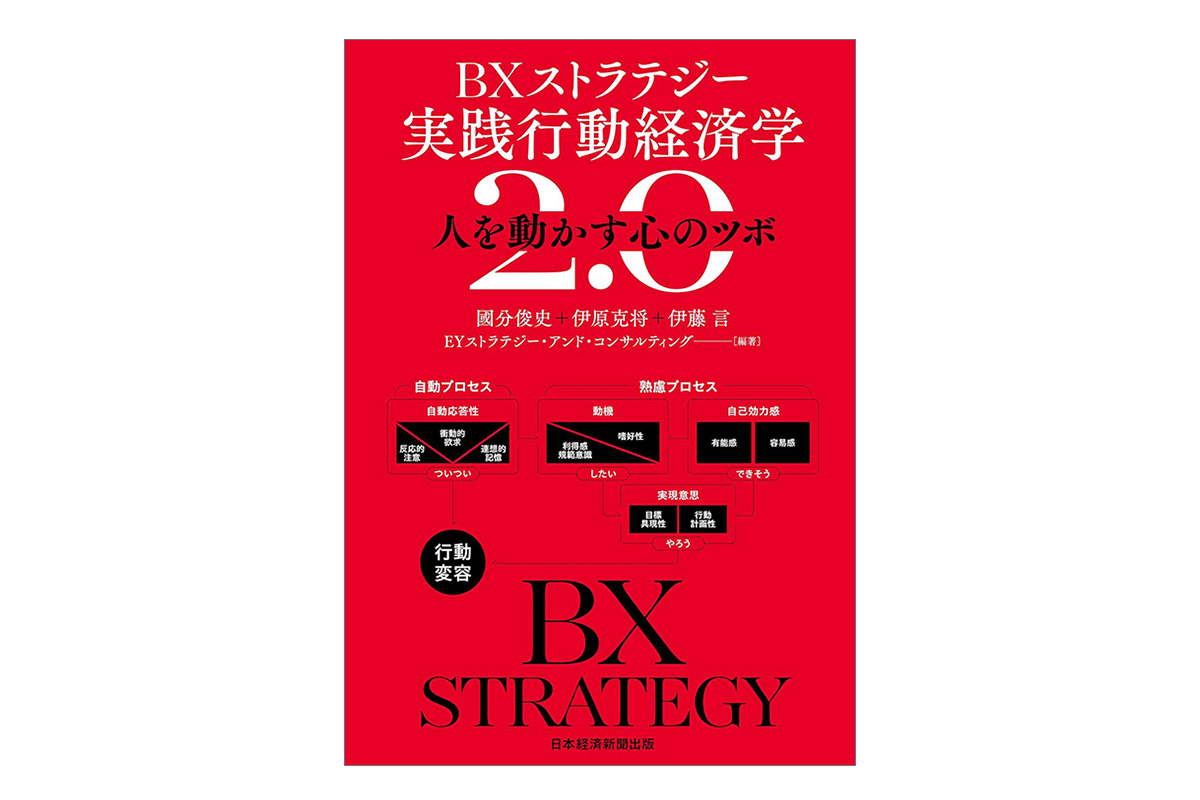

書籍のご紹介

本書は、企業経営の現場で活用可能な行動経済学の知見を体系化したうえで、読者が現場で活用しやすいツール(フレームワーク)として集録し、BXアプローチによって経営課題を解決する新しい筋道を示します。

EYの最新の見解

なぜ消費者や従業員は行動を変えないのか?行動経済学× ARMSモデルが解き明かす4つの心のバリア

新商品が売れない、新サービスが普及しない、部下が思い通りに動いてくれない…。なぜ人は行動を変えないのでしょうか。その答えは「気づかない」、「したくない」、「できなさそう」、「後回し」という4つの心のバリアにあります。行動経済学の知見を活用し、効果的なアプローチ法を解説します。

環境省の事業を通じて、「環境に配慮した商品やサービス」の選択を消費者に促していくためには、その価値観に応じた「今・ここ・私」を見極めた上で、人の心に寄り添ったコミュニケーションに変革していくことが求められることを明らかにしました。

企業経営の意思決定において、どのように行動経済学や心理学を生かすのか?

「顔の見える電力」をキーフレーズに「あの人が作った電気を私が使う」社会を目指してクラウド型太陽光発電ビジネスを創出した株式会社UPDATER。事業化への道しるべとなったのは、行動科学の最新の知見に基づきEY Japanが開発した、「人の心に寄り添う方向」に企業活動を誘う手法「BXストラテジー」でした。

ノーベル経済学賞を受賞したナッジをはじめとして、企業経営に行動経済学や心理学などの科学的な知見をどう生かすことができるかを解説します。

EYの関連サービス

-

EYの試算によると、行動経済学・心理学を起点として社会課題解決型の行動を消費者や従業員に対して促すことにより生み出される市場規模は、約11兆円に上ります。BX(行動科学トランスフォーメーション)は、企業による11兆円市場の参入と取り込みを促します。

続きを読む