EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

EY-Parthenonは、EYにおけるブランドの一つであり、このブランドのもとで世界中の多くのEYメンバーファームが戦略コンサルティングサービスを提供しています。

長年にわたり続いたデフレ環境下では、サプライヤーの競争環境醸成が主なコスト削減活動でした。しかし、近年はインフレ環境に戻ってきており、コストを抑制するためには、価格妥当性の検証、あるいは調達内容の見直し、代替手段の検討といった、より難易度の高い発注者側のマネジメントが重要となってきています。

コストトランスフォーメーションチームはメンバー全員がコスト領域のプロジェクトを数多く経験してきたプロフェッショナルです。私たちはコスト削減が容易でない状況下においても、広範な角度からアプローチを検討し、クライアントの課題に応じた最適解を導出することで、これまで多くのプロジェクトで圧倒的な削減率を実現しています。

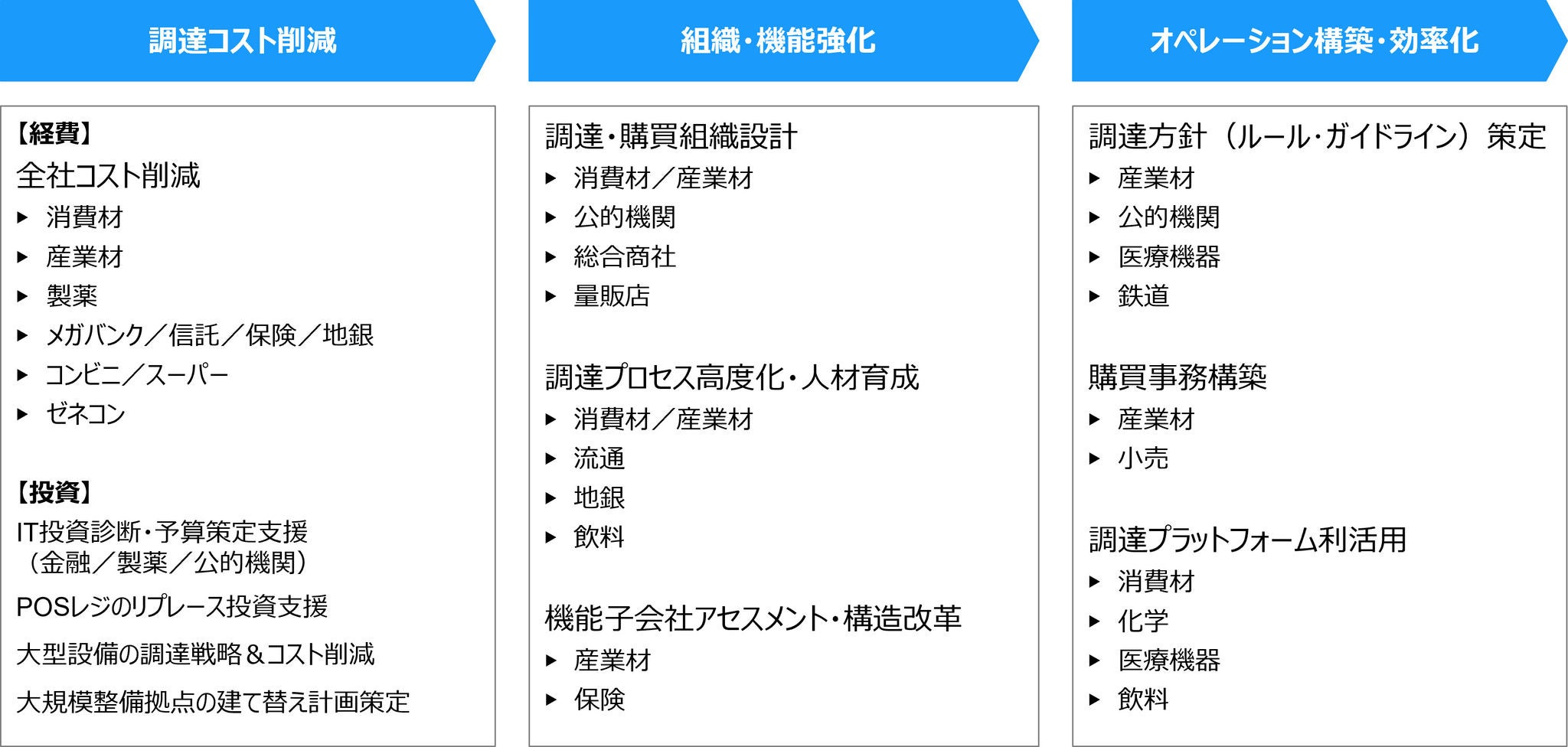

コストトランスフォーメーションチームでは大幅なコスト削減、および抜本的なコスト構造改革に向けたサービスメニューを幅広く取りそろえています。

一般的な間接材だけでなく、難易度の高い専門材の他、IT、設備投資、工事も含めた幅広いコストの削減を、多面的なアプローチから支援します。インフレの時代においても▲3割を超える削減率を目指します。

調達・購買ケイパビリティのコアとなるソーシング機能を中心とした組織・プロセス設計、およびグループ全体最適化に向けた機能子会社の改革を支援します。

一時的にコスト体質を強化してもそれが企業に根付かなければ、いずれ元に戻ってしまいます。そうさせないために、守るべきルールを作り、またそのルールを順守させるオペレーション・インフラを構築することで、筋肉質なコスト体質を維持・継続させる支援を行います。

コストトランスフォーメーションチームのメンバーは幅広い経験と実績を有しています。

|

テーマ |

概要 |

|---|---|

|

全社コスト削減・構造改革 |

|

|

グループ横展開(製造業) |

|

|

工事調達コスト削減・調達プロセス高度化 |

|

|

店舗端末のリプレース支援 |

|

|

IT投資診断・予算策定支援 |

|

コストトランスフォーメーションチームでは『究極のコスト構造改革 ケースで学ぶ 調達・投資・企業体質の強化』を出版しました。

デフレからインフレ時代への転換に伴いコスト改革の中身が変化を迫られ、コスト削減の難易度も増してきています。厳しい環境で成果を出していくためには、教科書的なアプローチだけでは歯が立たず、よくある一般論を安易に適用するとかえってコスト高を招いてしまうこともあります。このため、コストやサプライヤーに関する本質的な理解とともに状況に応じた解決法が求められます。

本書では、コスト構造改革の正しい方法論と、改革を実行しようとしたときに前線で何が起き、どのように対処したのかを示す実戦的なケーススタディを紹介します。

究極のコスト構造改革

ケースで学ぶ調達・投資・企業体質の強化

著者:EYストラテジー・アンド・コンサルティング 倉田 博史

出版社:東洋経済新報社

発売日:2025/5/14

EYの関連サービス

持続的な利益成長を目指した全社的なトランスフォーメーションを、構想・設計から実行・定着化までご支援します。

続きを読むCEOやビジネスリーダーは、この変革の時代に、ステークホルダーにとっての価値を最大化するという任務を負っています。私たちは常識に疑問を投げかけ、収益性と長期的価値を向上させる戦略を構築し、実行します。

続きを読むEYは、PBR改善に向け、長年にわたって蓄積してきた知見・データベースを活用し、実効性を有し、かつステイクホルダーへの期待に応え得る経営戦略の立案から実行、株主エンゲージメント戦略の立案までワンストップでの提供が可能です。 ビジネスとファイナンスの視点を融合した持続的な企業価値向上に資するサービスを提供します。

続きを読むリストラクチャリングと再建のプロフェッショナルが、価値の転換、創造、保全、そして回復に向けたサポートを提供します。続きを表示

続きを読むEYのサプライチェーン・トランスフォーメーション・ソリューションが、事業の成長を促す、完全に自律的でつながりのあるサプライチェーンの構築に向けて、どのように支援できるのかをご確認ください。

続きを読むEYのサプライチェーン&オペレーションズ(Supply Chain and Operations)コンサルティングチームでは、世界のサプライチェーン課題の複雑性が増す中、高い専門性を持つサプライチェーン専門のコンサルタント集団が、企業の強靭かつ持続性あるグローバルサプライチェーンの構築を支援します。

続きを読むEYの最新の見解

「コスト削減」と「コスト構造改革」の決定的な差

変革を後押しする「コンサルの活用の仕方」とは

企業経営において、不可欠な取り組みであるコスト削減。規模や業種を問わず重要な経営課題だが、適切に行うのは簡単ではない。多くの企業で解決策が求められるコスト問題において、重要な視点とは。

PEファンドにとってのコスト削減と価値創造のための4つの重要分野とは

プライベートエクイティは、コストの最適化戦略の実行によって組織のレジリエンスを構築することが可能です。

コスト削減が組織のパフォーマンス追及のマインドセット醸成にどう影響するか

グローバル企業の経営幹部は、持続可能なパフォーマンスを追求する態勢を社内に構築し、コスト構造の最適化を追求する文化を定着させることで、変化する世界情勢に対応しようとしています。

Zero Based Budgeting(ZBB)-コスト構造改革を最大限推進するメソドロジー

EYが提唱するZero based Budgeting (ZBB)の基本的な考え方、従来型予算との比較、構成要素ごとに対応アプローチを触れた上で、ZBB導入に当たっての実務上の問題点と対応策を考察します。

ビジネス成長とコスト削減はどうすれば両立できるのでしょうか?

⼈⼯知能(AI)の台頭により、テクノロジー投資やその優先順位付けが複雑化しています。この状況下で適切なバランスを維持するには、常に注意を払い続けるべきです。

バックオフィスにおけるパーパス起点でのビジネストランスフォーメーションとは

EY Japanは「バックオフィスのデジタルトランスフォーメーション」をテーマに、経理・財務、人事、営業管理といった企業の各機能のデジタルトランスフォーメーションについて掘り下げるWebinarシリーズを企画しました。第1回では、味の素グループから、Chief Transformation Officer(CXO)として改革の旗振り役を担う藤江太郎氏をゲストに招き、実体験を踏まえてデジタルトランスフォーメーション推進の勘所についてお話しいただきました。

不確実性に直面する今、CEOはビジネストランスフォーメーションを強化すべきか

2024年1月期のEY CEO Outlook Pulseの調査で、低成長環境下にあっても、CEOがトランスフォーメーションを加速していることが明らかになりました。

メールで受け取る

メールマガジンで最新情報をご覧ください。