EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

金属セクター 第4回:収益認識会計基準が素材産業に与える影響(2)

EY新日本有限責任監査法人 金属セクター

公認会計士 小川 真/髙橋 直紀/田茂 一成/千葉 保志/古河 智

1. はじめに

企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下、収益認識会計基準)及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(以下、適用指針)が2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されています。

本連載では、鉄鋼・非鉄金属・セメントの各業種での主な収益認識の論点について解説します。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをお断りします。

2. 個別論点

(1) 請求済未出荷契約

a. 取引の概要

素材産業の販売形態として、顧客の要請等により、メーカーが倉庫内の商品又は製品を移動させることなく、所有権が顧客に移転するという取引(名義変更取引)が存在します。

名義変更取引においては、所有権が移転した際にメーカーから顧客に対する対価の請求権が生じている場合が多いですが、当該商品又は製品は顧客に向けて出荷されておらず、メーカーが商品又は製品を物理的に保管していることになります。なお、保管に伴うコストや、出荷する際の輸送料に関する取り決めについては、明確に定められている場合もあれば、そうでない場合もあるなど、契約や商慣習によって、さまざまです。

b. 収益認識会計基準に基づく会計処理

収益認識会計基準では、顧客の要請等により、メーカーが商品又は製品について顧客に対価を請求したが、当該商品又は製品を物理的に占有している場合は、顧客が当該商品又は製品の支配をいつ獲得したか考慮し、これらを移転する履行義務をいつ充足したかを判定することが求められています。

請求済未出荷契約は、顧客への支配の移転を示す五つの指標(収益認識会計基準第40項)の一つである「企業が資産の物理的占有を移転したこと」を満たしていないことになります。しかし、以下の追加的な四つの要件をすべて充足したときには収益を認識するとされています(適用指針第79項)。

(ⅰ)請求済未出荷契約を締結した合理的な理由がある。

(ⅱ)当該商品又は製品が顧客に属するものとして区分して識別されている。

(ⅲ)当該商品又は製品について顧客に対して物理的に移転する準備が整っている。

(ⅳ)当該商品又は製品について使用する能力や他の顧客に振り向ける能力を企業が有していない。

請求済未出荷契約が存在する場合には、当該契約を締結した背景、商品又は製品の倉庫内での保管状況(例えば、区分して保管されているか、いつでも顧客に出荷できる状態になっているか)、及び在庫管理システム等での管理状況を考慮し、前述の四つの要件を充足しているかどうかを踏まえ、商品又は製品の支配が顧客に移転しているかどうかを判断する必要があります。

なお、商品又は製品が自社の倉庫内にある状況で販売に係る収益を認識する場合、メーカーは、商品又は製品を継続して保管しているため、メーカーが保管サービス等の残存履行義務を有しているかどうかを、収益認識会計基準第32項から第34項に従って検討する必要がある点に留意が必要です(適用指針第160項)。

c. 設例

メーカーは書面の取り交わしにより製品の所有権を顧客に移転し、所有権移転のタイミングで当該製品に係る対価の請求を行っています。ただし、顧客が当該製品を自社倉庫に保管するスペースがない等という顧客側の都合によって、顧客から要請されると、メーカーは製品を倉庫内で保管し続けることがあります。その場合、製品は梱包した状態で保管されており、顧客からの指示があった際には、いつでも製品を出荷することとなっています。なお、当該製品は当該顧客向けの特殊な仕様であり、メーカーの倉庫においては、所有権が顧客にあるものとして、メーカー保有の在庫とは物理的に区分して管理されている状況です。

これを前述の四つの要件(ⅰ)~(ⅳ)に当てはめていきます。

(ⅰ)当該請求済未出荷契約は顧客都合で、顧客が当該契約を要請したことにより締結している。

(ⅱ)メーカー保有の在庫とは物理的に区分して管理されている。

(ⅲ)製品が梱包されており、顧客からの指示があった際は、いつでも製品を出荷することができる。

(ⅳ)当該製品の所有権は顧客にあり、同じ製品の受注が他の顧客からあった場合に当該製品を出荷しないような措置が取られている 、また特殊な仕様であることにより、他の顧客に振り向ける能力を企業が有していない。

以上より、すべての要件を満たすと企業は判断し、当該製品に関する収益を認識することになります。

(2) 有償支給取引

a. 取引の概要

多くの製造業では、企業が外部の加工業者(以下、支給先企業)に仕掛品や原材料(以下、支給品)を有償で支給して加工を外注し、支給先企業における加工後に当該支給先企業から加工された支給品を購入する「有償支給取引」と呼ばれる取引を行っているケースが存在します。例えば、非鉄金属業界、特に非鉄金属を加工して最終製品を製造するようなメーカーにおいては、素材メーカーから購入した銅やアルミニウムを一次加工した後に、外注業者に有償で譲渡し、外注業者における加工後に当該支給品を購入するケースがあります。

有償支給契約においては、取引基本契約書において買戻義務が明記されているケースもあれば、取引基本契約書において買戻義務は明記されていないものの、実際はほぼ全量を買い取っており、実質的に買戻義務があるようなケースもあります。

なお、有償支給取引においては、いったん支給品が有償で譲渡され、支給先企業の管理下に置かれることもあって、支給元企業による支給品の受払管理が行われていないケースも多いと思われます。

b. 収益認識会計基準に基づく会計処理

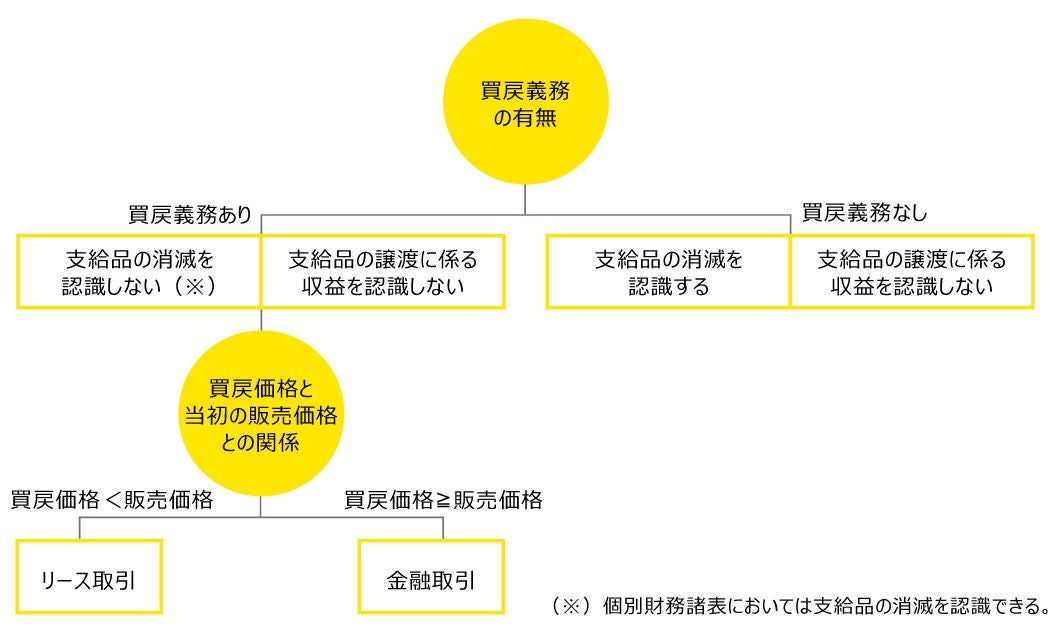

収益認識会計基準では、有償支給取引に係る処理にあたっては、まず、支給元企業が当該支給品を買い戻す義務を負っているか否かを判断することが求められています。この際、支給元企業と支給先企業の間で、支給元が支給先によって加工された製品の全量を買い戻すことを支給品の譲渡時に約束している場合には、支給元企業は当該支給品を買い戻す義務を負っていると考えられますが、その他の場合には、支給元企業が支給品を買い戻す義務を負っているか否かを取引の実態に応じて判断する必要があります(適用指針第178項)。具体的には、有償支給取引の基本契約書上、支給元企業による全量の買戻義務が明記されていなくても、有償支給取引の実態(過去の買戻実績、支給先から外部への販売可能性等)を総合的に勘案して、実質的な買戻義務があると判断されるケースがあることに注意が必要です。

支給元企業が支給品を買い戻す義務を負っている場合

支給元企業が支給品を買い戻す義務を負っている場合の会計上の取扱いは以下となります。

- 支給元企業は支給品の譲渡に係る収益を認識しない(適用指針第104項)。

- 支給元企業は支給品の譲渡時に支給品の消滅を認識しない。ただし、個別財務諸表においては、支給元企業は譲渡時に支給品の消滅を認識することができる。なお、その場合であっても、当該支給品の譲渡に係る収益は認識しない(適用指針第104項)。

- 支給元企業は、支給品に係る買戻価格と販売価格の関係を考慮し、支給品の買戻価格が当初の販売価格より低い場合にはリース取引として処理し、支給品の買戻価格が当初の販売価格以上の場合には金融取引として処理する。買戻契約を金融取引として処理する場合は、顧客(支給先企業)から受け取った対価について金融負債を認識し、顧客(支給先企業)から受け取る対価の額と、顧客(支給先企業)に支払う対価の額との差額については、金利(あるいは加工コスト又は保管コスト等)として認識する(適用指針第69項、第70項)。

この適用指針第69項、第70項、第104項の取扱いは、支給先企業が当該支給品を指図する能力や、当該支給品からの残りの便益のほとんどすべてを享受する能力が制限されており、支給先企業は当該支給品に対する支配を獲得していないと考えられることを理由としています。

ただし、譲渡された支給品が物理的には支給先企業において在庫管理が行われ、支給元企業が在庫管理を行うことに実務上の困難さがある点に配慮し、個別財務諸表においては、支給元企業は支給品の譲渡時に支給品の消滅を認識することができるとされています。

支給元企業が支給品を買い戻す義務を負っていない場合

一方、支給元企業が支給品を買い戻す義務を負っていない場合の会計上の取扱いは以下となります(適用指針第104項)。

- 支給元企業は支給品の譲渡に係る収益は認識しない。

- 支給元企業は支給品の譲渡時に支給品の消滅を認識する。

支給元企業が支給品を買い戻す義務を負っていない場合、支給先企業が当該支給品を指図する能力や、当該支給品からの残りの便益のほとんどすべてを享受する能力を有すると考えられることから、支給元企業は支給品の消滅を認識しますが、その場合であっても、支給品の譲渡に係る収益と、最終製品の販売に係る収益が二重に計上されることを避けるため、支給元企業において当該支給品の譲渡に係る収益は認識しません。

これを図にすると以下の通りです。

(3) 交換取引

a. 取引の概要

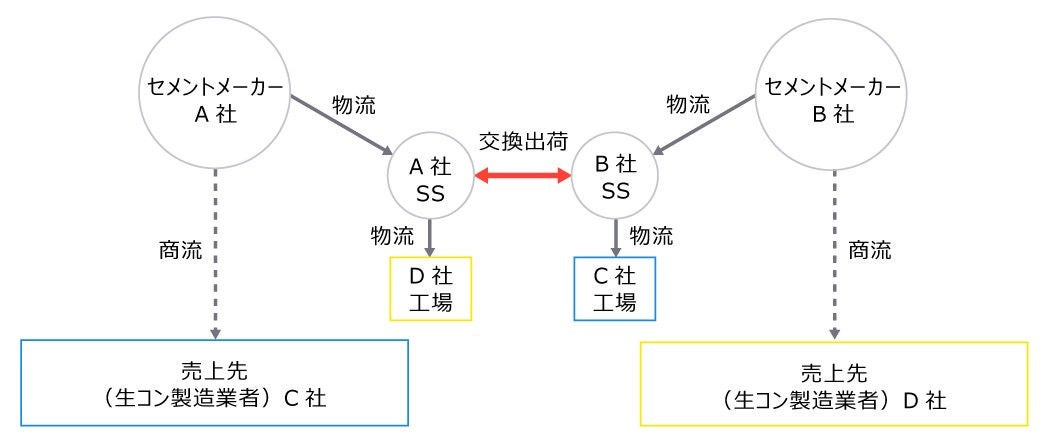

セメントはメーカーごとの品質に差が少ない資材であり、重量があることから、自社の工場や各拠点のSS(サービスステーション)よりも、他セメントメーカーの工場やSSの方が納入先に近い場合、運送コストの削減を目的として、他のセメントメーカーの製品(セメント)を自社の製品(セメント)と交換する「交換出荷」が行われることがあります。

b. 収益認識会計基準に基づく会計処理

収益認識会計基準では「顧客又は潜在的な顧客への販売を容易にするために行われる同業他社との商品又は製品の交換取引(例えば、2つの企業の間で、異なる場所における顧客からの需要を適時に満たすために商品又は製品を交換する契約)」については、会計基準の適用範囲から除外されており(収益認識会計基準第3項(4)、第4項)、収益認識会計基準第106項において「同業他社との棚卸資産の交換について収益を認識し、その後で再び最終顧客に対する棚卸資産の販売について収益を認識すると、収益及び費用を二重に計上することになり、財務諸表利用者が企業による履行及び粗利益を評価することが 困難となるため適切ではない」とされているため、A社を主体とした場合、セメントメーカー間の交換出荷については収益を認識せず、生コン製造業者C社に対してのみ収益を認識することとなります。この点、日本基準においては取扱いが明示されていませんが、結論の背景にIFRS第15号と同様に、同業他社との棚卸資産の交換について収益を認識することは適切ではないと考えられると記載されています。

(4) 出荷基準

a. 取引の概要

素材産業では、顧客から注文を受けた製品を自社の製造拠点で製造し、これを納品することが主な取引形態となっています。

b. 収益認識会計基準に基づく会計処理

収益認識会計基準では、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものではない場合には、一時点で充足される履行義務として、資産に対する支配を顧客に移転することにより当該履行義務が充足される時に収益を認識します(収益認識会計基準第39項)。

この点、支配が移転したことを示す指標の例示としては以下が挙げられています(収益認識会計基準第40項)。

- 企業が顧客に提供した資産に関する対価を収受する現在の権利を有していること

- 顧客が資産に対する法的所有権を有していること

- 企業が資産の物理的占有を移転したこと

- 顧客が資産の所有に伴う重大なリスクを負い、経済価値を享受していること

- 顧客が資産を検収したこと

顧客から注文を受けた製品を自社の製造拠点で製造し、これを納品することが主な取引形態の業種であれば、一般的には、支配の移転による履行義務の充足に関する説明が最も容易である時点は「検収」であり、「着荷」「出荷」の順に困難となります。ただし、素材産業に属する多くの企業では、顧客から注文を受けた製品の規格や品質について、一定の信頼関係が事前に存在することが想定されるため、自社の製造拠点から出荷した時点で、ほとんどの義務の履行は充足されたとみなし、収益認識会計基準の適用後においても出荷基準を採用する場合が多いと考えられます。品違い、品質劣化、盗難等の可能性を含め、出荷から検収までのリスクが高い製品や業種ほど、履行義務の充足は検収時に近くなります。

なお、出荷基準等に関しては、重要性等に関する代替的な取扱いも認められています。国内の商品又は製品の販売において、出荷時から支配移転時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの間の一時点(例えば、出荷時や着荷時)に収益を認識することが認められます(適用指針第98項)。

素材産業

- 金属セクター 第1回:金属セクターのビジネスモデルと業界の概要(2025.01.08)

- 金属セクター 第2回:業務の流れと会計処理 (2025.01.08)

- 金属セクター 第3回:収益認識会計基準が素材産業に与える影響(1)(2025.01.08)

- 金属セクター 第4回:収益認識会計基準が素材産業に与える影響(2)(2025.01.08)

企業会計ナビ

会計・監査や経営にまつわる最新情報、解説記事などを発信しています。